Ho scritto di Franz Gertsch su queste colonne il 12 settembre 2011 in occasione della sua personale al Kunsthaus di Zurigo. Lo faccio ancora oggi non perché espone al Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano bensì perché il curatore è in ambo i casi Tobia Bezzola, nuovo direttore del Masi.

Non ripeteremo quanto detto allora se non che Gertsch appartiene di pieno diritto alla corrente degli Iperrealisti. Questa nasce in America alla fine degli anni Sessanta e ha la sua consacrazione internazionale nel 1979 grazie ad Harald Szeemann – del quale Bezzola è stato assistente dal 1992 al 1995 – con Documenta 5 di Kassel. L’Iperrealismo è visto da alcuni come arte reazionaria (nixoniana) per altri un atto di conoscenza. Sia come sia, Gertsch ne è, assieme a Peter Stämpfli, l’esponente svizzero di spicco. Due le caratteristiche dei suoi lavori. Da una parte l’assenza di figure nei paesaggi e dall’altra la sovrabbondanza di informazioni nei ritratti.

A Zurigo l’esposizione era composta sia da ritratti che da paesaggi; realizzati a tempera o con la tecnica xilografica. A Lugano ci sono solo xilografie. Allora tutto era incentrato sul ciclo delle quattro stagioni, ora con il confronto-incontro fra Gertsch, Gauguin e Munch. Questo perché Bezzola ha chiesto all’artista di curare la sua esposizione. Decisione coraggiosa: a volte gli artisti sono dei curatori particolarmente competenti. In questo caso, magari è l’età, Gertsch si è dimostrato un po’ indolente (o interessato). Ha semplicemente demandato il suo lavoro a una delle sue gallerie di riferimento: la K Galleri di Oslo che, guarda caso, si occupa dei lavori di Gauguin e Munch. Tutte le loro xilografie in mostra provengono dalla K Galleri. Bel conflitto di interessi.

Ma partiamo dall’inizio. Che cosa è la xilografia? Ci sono tre tipi di stampe. Quella in cavo, come l’acquaforte su rame, quella in piano, come la litografia su pietra e quella in rilievo come appunto la xilografia. Termine che deriva dal greco e che vuol dire, appunto, scrivere su legno. È il più antico procedimento di stampa. Si sviluppa durante il Quattrocento nei Paesi Bassi e in Germania. Il suo uso decade in fretta soppiantato dalla calcografia che permette segni più piccoli e modulabili. All’inizio si usa una tavoletta di legno tagliato nel senso della fibra e quindi non tanto dura e viene lavorata con delle sgorbie. Alla fine del Settecento viene usato il legno tagliato trasversalmente alla fibra (legno di testa) e pertanto maggiormente duro e per questo intagliato con un oggetto più resistente: il bulino. Oggi si usa prevalentemente quello di filo, come fa Gertsch.

La xilografia nasce come forma d’arte democratica. Il moltiplicare le immagini fa abbassare il prezzo dell’opera. Infatti viene spesso usata per realizzare carte da gioco, i cosiddetti naibj, immagini sacre o per illustrare i libri. Oggi forse non è più così. Secondo Il Sole 24 ore del 2011, e quindi di parecchi anni fa, «mediamente i ritratti xilografati a colori di Gertsch quotano sul secondo mercato da 60mila a 120mila dollari».

In ogni caso la scelta dei due artisti da affiancare allo svizzero è dettata, secondo lo stesso Gertsch dal fatto che li riconosce come suoi maestri. Tobia Bezzola in catalogo scrive che le profonde affinità fra questi tre artisti sono un «intreccio di malinconia ed eros, la visione mistica del paesaggio e il senso di solitudine ed estraneità dell’artista nella società e nella natura». Gerd Woll, per anni capo curatrice del Museo Munch di Oslo, scrive che in tutti e tre gli artisti «si riscontra un elemento narrativo (sic), si vedono delle persone in uno spazio, in un ambiente, inserite in una storia».

Raccontare un’opera, raccontare delle opere, è una sorta di «narrazione» di quello che si vede o si vuole vedere. È un modo per decifrare e capire quello che abbiamo davanti. Quello che vediamo e come lo vediamo è ovviamente soggettivo e per questo di particolare fascinazione. Raccontare un’opera è un modo di incontrare se stesso e per questo ogni artista cerca sempre nuovi critici che scrivano del proprio lavoro.

Prendiamo i tagli di Fontana. Si può raccontare se il taglio è verso destra o verso sinistra, quanto è lungo e quanti centimetri è largo; poi però bisogna addentrarsi nei meandri dell’opera; diversamente tutti i testi diventano simili, se non uguali. Ed è qui che il lavoro del critico diventa essenziale. E soggettivo.

Argan sostiene che il «valore di un’opera non dipende dalla cosa rappresentata, ma dal modo della rappresentazione». In caso contrario tutti i dipinti storici sarebbero uguali. Quelli di Rubens come quelli di Courbet o di Gérôme. E ovviamente non è così.

Gauguin nelle xilografie ha un segno e una ritualità primitiva con scene imprecise, sbiadite e poco definite. Non si ferma alla riproduzione illusionista della realtà ma lavora per sottrazione e sintesi. Con ritmo e senza armonia.

Munch lavora emotivamente creando linee di contorno curve e ripetute che diventano, negli anni, nette e marcate con contrasti violenti fra il nero e il bianco.

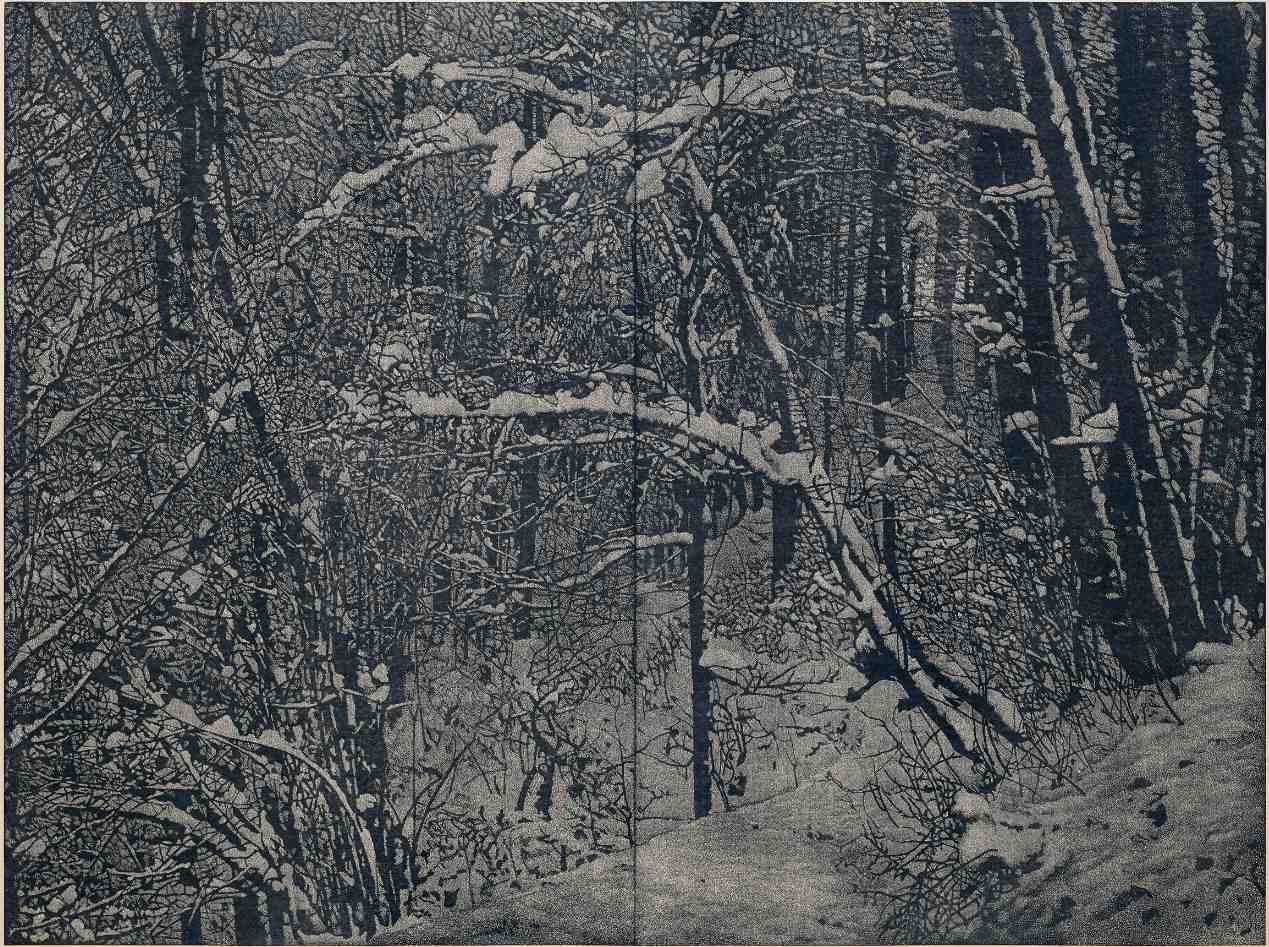

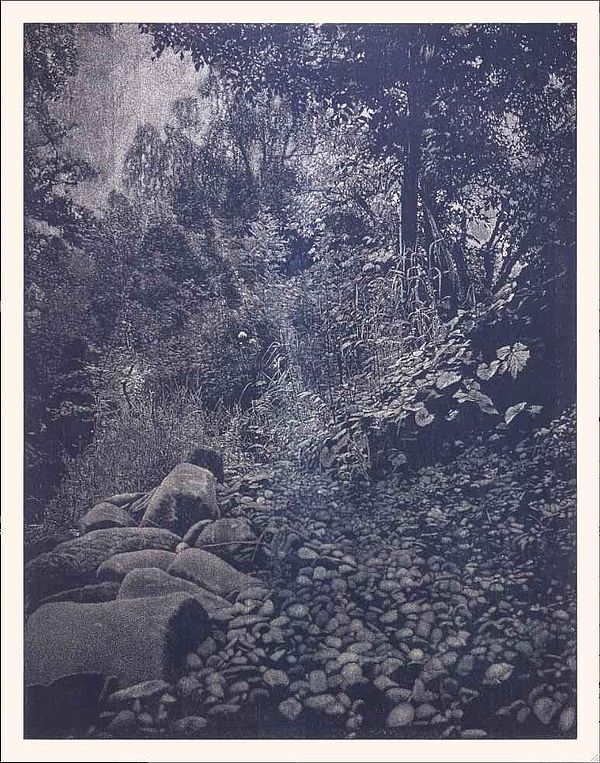

Gertsch, al contrario, realizza le sue monumentali xilografie, utilizzando delle diapositive, con un segno molto secco e preciso, quasi asettico. Un lavoro lungo e forse noioso. Il risultato è sorprendente e ingannatore. Molto estetico e forse meno artistico.

La mostra rende omaggio a uno dei maggiori artisti svizzeri per il suo novantesimo compleanno facendogli «l’onore» di aver accanto personaggi quali Gauguin e Munch.