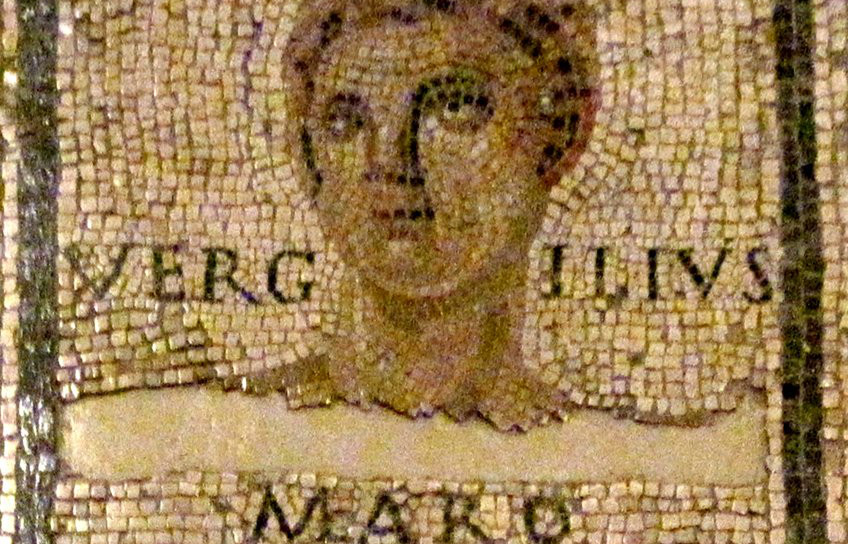

Enea che con i congiunti e con i suoi compagni (come abbiamo visto nella puntata precedente) abbandona la patria e dalla costa anatolica s’imbarca per raggiungere l’Italia costituisce, a dispetto della sua origine mitica e letteraria, un’immagine di prepotente attualità. Ma alcuni anni prima di comporre l’Eneide Virgilio aveva già messo in scena il dramma dell’abbandono forzato della propria terra nella sua opera prima, le Bucoliche. Esso vive nelle figure di due pastori, Melibeo e Meri.

Come nel caso di Enea, anche per questi due pastori l’esilio è una conseguenza della guerra; ma se quella di Troia apparteneva a un passato mitico, i conflitti di cui sono vittime Melibeo e Meri sono, al di là della veste letteraria idillica e dell’ambientazione arcadica, le guerre civili contemporanee (le Bucoliche furono composte tra il 42 e il 39 a.C.) che da decenni imperversavano in Italia, con le conseguenti requisizioni di fondi da assegnare – non essendo ormai più sufficienti le terre del demanio – ai veterani congedati.

Melibeo, che nell’incipit della prima Ecloga contrappone la propria sorte a quella di Titiro, il quale ha potuto conservare le proprie terre, è il portavoce di un dramma corale, com’è sottolineato dalla doppia antitesi tu/noi e dalla disposizione in chiasmo dei pronomi personali: «Titiro, tu, adagiato all’ombra d’un ampio faggio, / componi un canto silvestre su un’esile zampogna; / noi abbandoniamo i territori della patria e i dolci campi. / Noi fuggiamo dalla patria; tu, Titiro, placido nell’ombra, / insegni alle selve a riecheggiare la bella Amarillide» (Virgilio, Ecloga I, 1-5).

Che il plurale noi non sia dovuto ad affettazione retorica è chiarito al di là di ogni dubbio da quanto lo stesso pastore afferma poco più avanti: «a tal punto in tutte le campagne c’è scompiglio» (Virgilio, Ecloga I, 11-12). A differenza di Enea, che gli ordini divini sospingono verso una meta determinata (l’Italia), Melibeo e gli altri espropriati si disperderanno in tutte le direzioni, in una diaspora che, per quanto poeticamente enfatizzata, non fatichiamo a paragonare agli eventi con cui da qualche tempo siamo quotidianamente confrontati: «Noi, via di qui, ce ne andremo alcuni tra gli Africani assetati, / altri raggiungeremo la Scizia e l’Oasse turbinoso d’argilla / e i Britanni completamente separati da tutto il mondo» (Virgilio, Ecloga I, 64-66).

Responsabile di questo rivolgimento, in seguito al quale soldati congedati, provenienti anche dalle province, subentreranno ai precedenti proprietari è lo stato endemico di conflittualità civile: «Un empio soldato avrà questi campi così ben coltivati, / un barbaro queste messi: ecco dove la guerra civile ha condotto / i miseri cittadini: per costoro noi abbiamo seminato i campi!» esclama amaramente Melibeo (Virgilio, Ecloga I, 70-73). Il tema è ripreso nell’Ecloga IX, dove il pastore Meri così si lamenta: «[…] siamo arrivati a vivere perché uno straniero / (non lo avevo mai temuto) divenuto padrone del nostro campicello / dicesse: “questo è mio”, andatevene, vecchi coloni!» (Virgilio, Ecloga IX, 2-4).

Rispetto alla prima Ecloga, la IX adombra un momento successivo nella requisizione di terre destinate ai veterani della battaglia di Filippi (42 a.C.). Ora neppure la poesia, che in un primo tempo aveva salvato Titiro-Virgilio (Ecloga I), può evitare l’esproprio al poeta, che si cela qui sotto le spoglie del pastore Menalca. A Licida, che afferma «avevo sentito che il vostro Menalca aveva salvato tutto con il canto» (Ecloga IX, 7-10), Meri risponde con lucido disinganno che «tra le armi di Marte» la poesia vale tanto quanto «le colombe al sopraggiungere dell’aquila» (Ecloga IX,11-13).

Negli stessi anni in cui Virgilio componeva le Bucoliche, l’altro grandissimo poeta augusteo, Orazio, disgustato dalle guerre civili, che gli apparivano una tara genetica gravante su Roma fin dai tempi della sua sanguinosa fondazione (Epodo VII), giungeva a ipotizzare (Epodo XVII) l’abbandono in massa della patria per raggiungere «le terre felici», un utopico mondo di pace e di prosperità descritto con accenti simili a quelli della nuova età dell’oro profetizzata da Virgilio nell’Ecloga IV. Quante «isole dei beati» si sono succedute nel corso della storia! Per limitarci a quella più recente: dall’America per gli emigranti europei (italiani, svizzeri, polacchi, ecc.) tra l’Ottocento e il Novecento all’Europa per i flussi migratori di questi ultimi decenni.