È stata un’amicizia durata quasi mezzo secolo quella tra il gallerista Paolo Poma, oggi novantenne, e l’artista Felice Filippini, scomparso nel 1988. Risale difatti al 1940 il loro primo incontro, con Filippini intento a dipingere una cappella votiva della Via Crucis lungo la scalinata che porta alla chiesa di Santa Maria del Sasso a Morcote e Poma ad assisterlo nella preparazione del materiale per l’affresco. Da quel momento ha avuto inizio un rapporto fraterno scandito da frequentazioni regolari soprattutto nel periodo in cui il pittore ha abitato nel borgo affacciato sul Ceresio.

A separarli c’erano ben dieci anni, eppure questo legame è stato reso sempre più forte dalle affinità caratteriali, dalle medesime credenze politiche e dai comuni interessi culturali: entrambi ribelli e dotati di un’indole contraria al compromesso, Filippini e Poma hanno condiviso sogni e ideali, l’impegno per cercare di realizzarli e la delusione per una realtà che li ha ostacolati.

La mostra allestita alla Galleria Poma a Morcote nasce proprio dall’esigenza di omaggiare questa grande amicizia, nell’anno in cui ricorrono i cent’anni della nascita di Filippini e i novant’anni di Poma. Una rassegna, questa, in cui sono esposte le opere del pittore nato ad Arbedo che il collezionista morcotese ha radunato nel corso dei decenni, dando vita alla più nutrita raccolta privata di lavori di Filippini.

Dipinti a olio, tempere, chine, disegni, incisioni e acquarelli, eseguiti a partire dalla fine degli anni Trenta, attestano il lungo percorso dell’artista, per certi versi complesso ma sempre coerente nel farsi espressione di un impeto interiore che sa accettare l’inquietudine come condizione ineluttabile dell’esistenza.

Uomo di cultura e di mondo, Filippini, oltre a dedicarsi all’arte nelle sue più svariate tecniche, è stato anche scrittore, giornalista, poeta e critico, confermando la sua natura duttile ed eclettica. Tanto estroverso e pieno di verve è stato nel ruolo di personaggio pubblico, tanto ha amato la solitudine e l’intimo colloquio con se stesso in quello di artista. La pittura è stata per lui l’ambito in cui poter dare spazio al pensiero, alla memoria e al confronto incalzante con la propria anima. Senza mezzi termini è stato lui stesso a consegnarci una chiara definizione della traiettoria data alla sua arte: «O lancio le mie figure nell’alto della luce o una futura tomba le succhia verso la terra. Non amo l’atto dell’uomo a mezza strada ignaro della morte e smemorato della speranza».

Filippini si è sempre mosso al di fuori dei movimenti e delle delimitazioni, fin dalla sua formazione da autodidatta, stimolata anzitutto dalla curiosità. Nell’indagare la figura umana si è accostato ai grandi maestri del passato (Giotto, Masaccio, Caravaggio) così come ad artisti a lui coevi, quelli sentiti vicini nell’esigenza di consegnare una visione drammatica della vita come atto di redenzione. Sebbene talvolta attraversata da istanti di quiete e di serenità, l’arte di Filippini è sempre stata febbrile, irrequieta nel porre l’uomo davanti alla sua fragilità.

Gli esiti degli anni Quaranta sono caratterizzati da uno stile arcaico in cui si fanno più evidenti i richiami alla classicità e al Rinascimento, come documentato in mostra dalla tela intitolata La danza, del 1941. Le tematiche affrontate in questo periodo dall’artista sono spesso legate a un’iconografia popolare fatta di brani strappati alla quotidianità domestica e alla vita di paese.

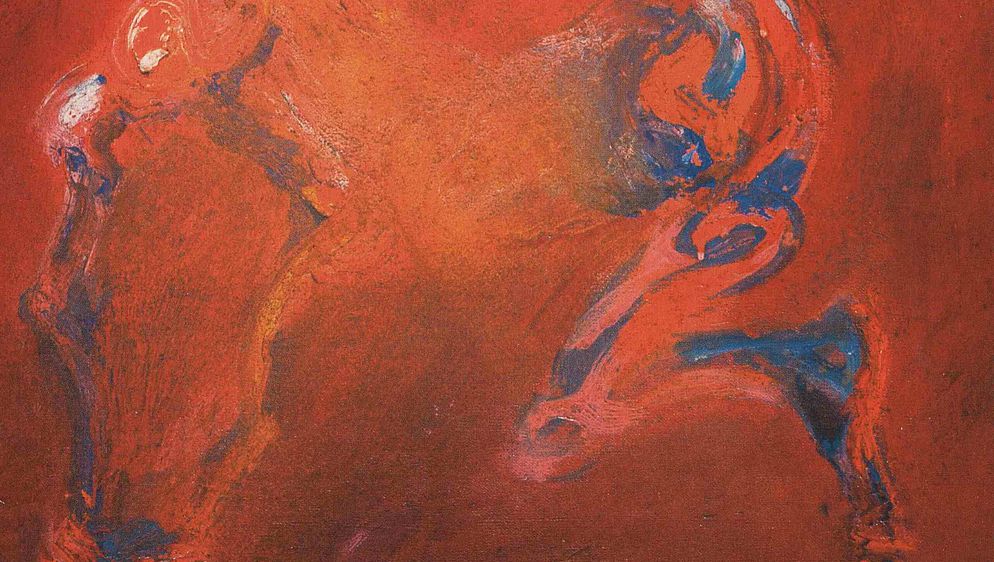

Aperta alle influenze provenienti dall’Italia, in particolare dal gruppo milanese «Corrente», la pittura di Filippini si fa inesorabilmente più tormentata, approdando negli anni Sessanta a un linguaggio che si avvale di colori densi e accesi per restituire immagini angosciate del reale.

È il momento di massima fama per l’artista, ormai affermato a livello internazionale, ed è anche il momento in cui un incontro lo segna in maniera profonda: è l’aprile del 1965 e Filippini conosce Alberto Giacometti. Ne viene folgorato e insieme sconvolto, tanto da dedicare al maestro grigionese, che si spegnerà all’inizio dell’anno seguente, numerosi ritratti nell’intento di penetrare il suo mondo ermetico. La morte di Giacometti, del 1968, esposta a Morcote, è una di queste intense raffigurazioni, testimonianza della piena identificazione di Filippini con la sofferta interpretazione giacomettiana delle vicende umane.

Un altro accadimento conduce il percorso di Filippini verso una direzione ancor più concitata e convulsa. Nel 1972 un grave incidente automobilistico e il conseguente coma lo portano a una ridefinizione stilistica, ora improntata sul disfacimento delle forme. Agli anni successivi a questo evento traumatico appartengono molti autoritratti, come se l’artista volesse dichiarare la propria travagliata e ostinata sopravvivenza attraverso la pittura. Sono lavori, questi, di un’urgenza espressiva quasi ferina (e l’Autoritratto nudo presente alla Galleria Poma, datato 1973, ne è un esempio), nati dall’impulso indomabile di trasporre sulla tela i fantasmi di un’esistenza disperata.

Il letterato e regista italiano Mario Soldati così scriveva di Filippini: «Ogni vero artista è, prima di tutto, un mistero. Non solo. Più profondo, più affascinante, più angoscioso il mistero, più probabile allora che l’artista sia grande. L’imponenza, la violenza, la stessa prolificità di Felice Filippini hanno qualcosa che, lì per lì, sgomenta».