Francesco De Tatti, pittore varesino di epoca rinascimentale, è un artista dalla storia piuttosto misteriosa. Nonostante gli studi degli ultimi anni abbiano contribuito ad aggiungere preziosi tasselli alla sua vicenda, tante rimangono ancora le lacune sulla biografia e sull’operato di questo maestro. Documentato dal 1512 al 1527 e già morto nel 1532, di lui non si conosce con precisione nemmeno la data di nascita. Quel che di certo si sa è che è stato molto attivo nell’area di Varese e che ha lavorato ampiamente anche in Ticino.

A testimoniare la presenza del De Tatti nel nostro territorio è un polittico che l’artista realizza intorno al 1525 per l’altare maggiore della chiesa di Santo Stefano a Rancate, di cui uno scomparto della predella è stato di recente acquistato dal Canton Ticino con destinazione la Pinacoteca Züst. La tavoletta raffigurante Santo Stefano davanti ai giudici del Sinedrio, al pari di tutti gli altri elementi della pala venduta nel 1796, aveva un’ubicazione ignota. La scoperta del suo passaggio a un’asta a Zurigo, nel 2017, ha portato subito all’acquisizione del frammento, fino a quel momento noto solo attraverso una fotografia in bianco e nero.

Proprio questa nuova opera che arricchisce la collezione della pinacoteca rancatese costituisce l’incipit della mostra Il Rinascimento nelle terre ticinesi 2. Dal territorio al museo, secondo capitolo di un racconto iniziato nel 2010 con una rassegna che per la prima volta esplorava l’arte nostrana di quel periodo con il supporto di un team di studiosi composto, tra gli altri, dagli storici dell’arte Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, curatori anche dell’attuale esposizione.

Lo scomparto del De Tatti non funge soltanto da punto di partenza per un approfondimento sul pittore varesino, attraverso una selezione di dipinti atti a ricostruirne i riferimenti artistici e lo stile, ma diventa anche il perno attorno a cui si sviluppa un discorso più ampio sul patrimonio rinascimentale ticinese, in particolare sulla dispersione delle opere d’arte concepite nel e per il nostro territorio e che per vicissitudini varie non si trovano più qui. Si tratta di manufatti che si sono allontanati per scelta dei loro proprietari o dei loro custodi in anni in cui non erano ancora salvaguardati sul piano legislativo (la prima legge cantonale di tutela dei beni culturali è del 1909), trovando collocazione in raccolte pubbliche e private internazionali e di altri cantoni svizzeri.

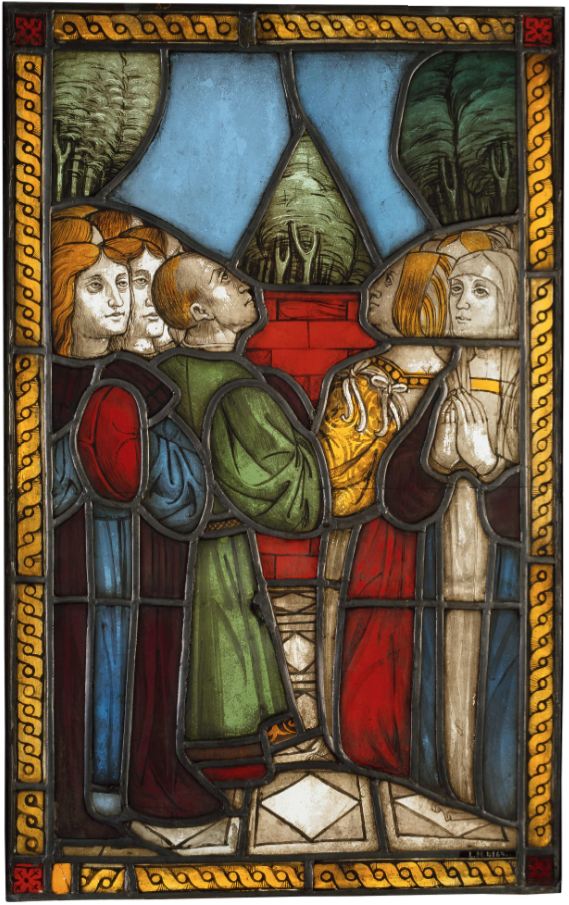

All’appello mancano alcuni lavori che la Pinacoteca si augurava di poter esporre in questa mostra, come ad esempio il polittico eseguito per San Vigilio a Gandria da Lorenzo Fasolo che dal 1905 è custodito al Museo nazionale svizzero di Zurigo, l’affresco dipinto da Bartolomeo da Ponte Tresa per Santa Maria Annunciata a Muralto che ora si trova al Castello di Langeais sulle rive della Loira e, soprattutto, la pala realizzata da Bernardino Luini per San Sisinio a Mendrisio i cui elementi sono sparsi tra l’Italia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Nonostante queste assenze, la rassegna di Rancate ha radunato diverse opere, tra pitture, sculture e vetrate, che, seppur nel loro fugace rimpatrio, documentano bene la ricchezza artistica rinascimentale destinata a molte località oggi svizzere che al tempo facevano parte del Ducato di Milano.

Complice il bell’allestimento del-l’architetto Mario Botta, che gioca sul riuscito contrasto tra il colore nero di pareti e pavimenti e le tinte chiare dei supporti in legno di cedro non verniciato, il percorso espositivo prende avvio dalla citata predella del De Tatti per proseguire poi con una serie di opere del pittore che fanno luce sul suo cammino artistico: dai suoi debiti verso figure quali Martino Spanzotti, abilissimo maestro purtroppo ancora molto trascurato, alla sua capacità nel fare proprie le suggestioni leonardesche e nel saper cogliere con precocità anche quelle raffaellesche.

Di particolare interesse è la presenza in mostra di un piccolo disegno di sua mano, conservato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia e databile tra il 1520 e il 1525, in cui sul fondo al centro della scena, tra la Madonna con il Bambino e i Santi Rocco e Sebastiano, appare una delle più antiche vedute di Bellinzona, con ancora il tratto finale della Murata che scende dal Castelgrande al ponte della Torretta. Un foglio, questo, che evidenzia lo stretto rapporto dell’artista con la città, dove il fratello esercitava l’attività di orafo e dove altri esponenti della sua nobile famiglia erano presenti da decenni.

Poco nota ma significativa nel percorso del De Tatti è l’opera Cristo nel sepolcro, datata 1518 circa, una tavola fino a poco tempo fa attribuita a Bernardo Zenale, autorevole pittore molto attivo nella Milano del primo Cinquecento che dell’artista varesino si pensa sia stato il maestro. Qui sono evidenti, difatti, le analogie del De Tatti con lo stile del suo mentore, attraverso la cui mediazione riflette su Leonardo e su Bramantino, come si evince dall’ambientazione di grotte e di rupi che richiama la Vergine delle rocce del genio vinciano.

Emblematico dell’attitudine del-l’artista a recepire le novità pittoriche della sua epoca è il polittico di Santa Maria Annunciata a Brunello, un dipinto che, se da un lato rende ancora ampio omaggio alla cultura visiva di Leonardo, dall’altro rivela già il proiettarsi del De Tatti verso soluzioni figurative mutuate da Raffaello.

Nella seconda sezione della rassegna, quella dedicata alla diaspora dei lavori rinascimentali ticinesi, incontriamo due importanti opere che una volta impreziosivano la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano. Sono la pala di Bernardino Luini, oggi a Orford, nella campagna inglese, raffigurante una delicata scena all’aperto con al centro la Madonna che tiene in braccio il Bambino nudo, e il polittico del pittore lodigiano Calisto Piazza, i cui tre pezzi dislocati a Firenze e in provincia di Brescia sono stati ricomposti in occasione della mostra per la prima volta dopo molti secoli, ricreando la visione d’insieme che dell’opera si aveva guardando l’altare maggiore della chiesa luganese.

Lo scomparto centrale del dipinto, dove Piazza fonde le iconografie dell’Assunzione e dell’Incoronazione della Vergine, è in vendita: sarebbe bello poterlo di nuovo ammirare nella città per cui è stato creato.