Un pittore (una pittrice) è propriamente tale quando dipinge, così come uno scrittore (una scrittrice) lo è quando scrive, e un musicista (una musicista) quando compone musica. È per questa ragione che i cosiddetti «biopic» (i film biografici) di cui sono protagonisti un pittore, uno scrittore o un musicista risultano sempre, anche se in misura diversa, ingannevoli e riduttivi. Ciò che ritraggono è principalmente quello che Proust chiamava «l’uomo mondano», cioè l’artista nella sua vita di relazione. Solo in piccola o minima parte ce lo mostrano durante il processo di elaborazione di un’opera d’arte: un processo che in quanto «discorso mentale» (per usare un’espressione leonardesca) non è traducibile in immagini cinematografiche, e in quanto «operazione manuale» (altra espressione leonardesca) è ben poco allettante a livello narrativo, perché di non breve durata e variamente disseminato di esitazioni, «pentimenti», abbandoni e riprese, indugi e accanimenti su particolari anche minimi.

Per un biopic di successo serve un artista con una vita fitta di situazioni e accadimenti sconcertanti, di eccessi temperamentali, di comportamenti trasgressivi e provocatorî, di aspetti nevrotici o psicotici. Ecco perché non esistono biopic su Matisse o sul Beato Angelico (pittore grandissimo), mentre ne esistono diversi su Caravaggio e Van Gogh. La vita del pittore olandese (come quella di Caravaggio) è costellata infatti di situazioni e comportamenti abnormi. Basti pensare a quando, nel corso di un litigio, minacciò Gauguin con un rasoio; alla mutilazione che poi si inflisse tagliandosi parzialmente l’orecchio sinistro; alle crisi depressive, alle allucinazioni e ai ricoveri ospedalieri; al tentato suicidio in un campo di grano – dove si era recato per dipingere – con un colpo di pistola nella pancia, che il giorno seguente ne causò la morte.

A un particolare ricovero ospedaliero si è interessato Stefano Massini, autore di un testo teatrale il cui titolo, L’odore assordante del bianco, è un esempio di traduzione in figura retorica di un fenomeno percettivo – l’associazione sincronica di sensazioni diverse dovute alla stimolazione di un solo organo di senso – che in ambito psicologico si designa col termine «sinestesia». Se l’associazione è inconsapevole e del tutto incontrollabile, si parla di «allucinazione»: fenomeno di cui Van Gogh – nel lungo atto unico di Massini, ambientato in uno stanzone del manicomio provenzale di Saint-Paul-de-Manson, dove il pittore venne internato (dietro sua richiesta) nel maggio del 1889 – sembra di volta in volta ignorare o riconoscere la natura abnorme. Il biancore accecante e asettico delle pareti, del pavimento e del soffitto accrescono l’angoscia e la rabbia dell’artista, a cui il dottor Vernon-Lazare ha vietato di dipingere, nella convinzione che per una personalità tanto eccitabile i colori costituiscono un pericolo.

Costruito circolarmente, il dramma di Massini termina là dove comincia, rendendo definitivamente incerto il confine tra allucinazione e realtà degli accadimenti che sembrano legati fra loro da un rapporto stringente di causa-effetto. Massini ha dichiarato che scrivendo di Van Gogh ha provato a chiedersi cosa significhi essere sicuri di ciò che vediamo, sicuri di ciò che definiamo realtà. Un interrogativo che si accompagna a un raffronto tra diversi tipi di psichiatria: quello più arcaico, dispotico e repressivo dello spocchioso dottor Vernon-Lazare, e quello più sperimentale, che prelude alla terapia analitica, del dottor Peyron.

Eliminato il problema di cui dicevo all’inizio a proposito dei biopic attraverso la collocazione della vicenda in un intervallo temporale di forzata inoperosità dell’artista, Massini ha indagato in modo coinvolgente la tormentata personalità del pittore, basandosi fra l’altro sulle numerose e bellissime lettere che Vincent scrisse al fratello Theo. Rendere incerto il confine tra realtà e allucinazione è ciò che si è proposto anche il regista Alessandro Maggi, che ha ambientato l’azione (la scena è di Marta Crisolini Malatesta) in uno spazio di pressoché assoluta nudità (dove vengono introdotti per breve tempo un letto di contenzione e una sedia), formato da piani sghembi e spigolosi.

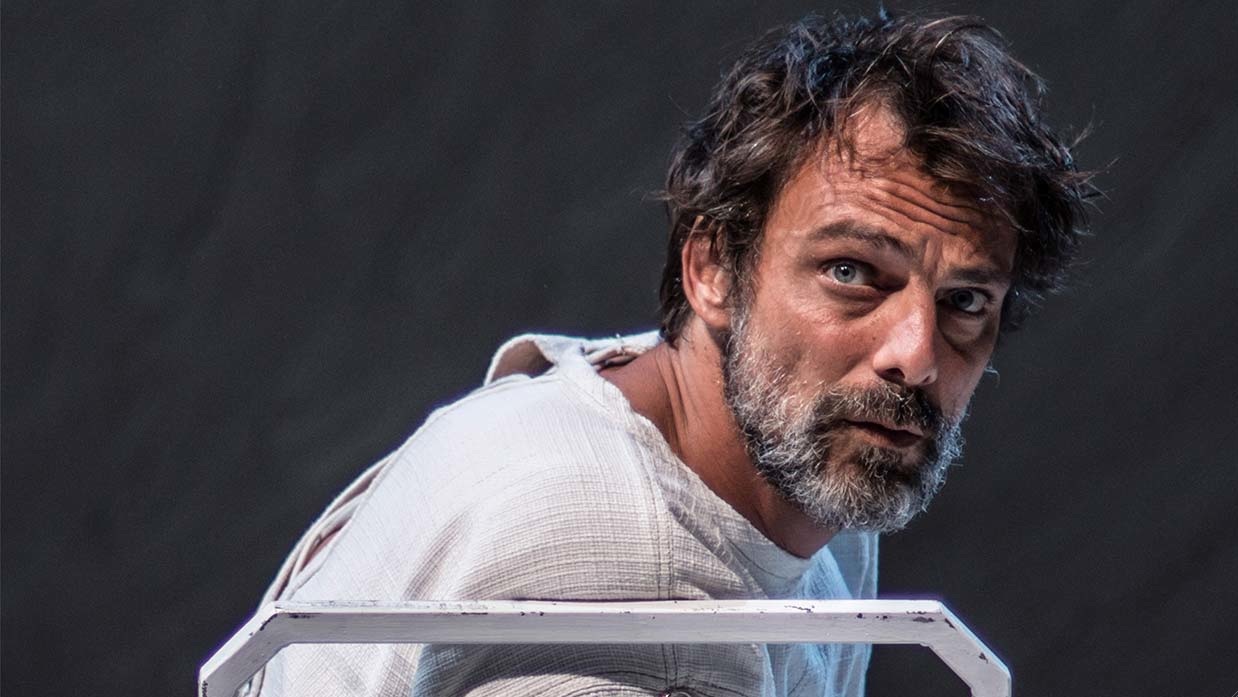

Più difficile è stato risolvere il problema a livello di recitazione. Alessandro Preziosi (Van Gogh) è a tratti convincente e a tratti manifestamente alle prese con un personaggio che gli è poco affine. E a mio parere non ha il physique du rôle: è troppo aitante, troppo bell’uomo, benché il regista lo abbia costretto, per rafforzare l’immagine di un forte disagio psichico, a recitare quasi costantemente col busto piegato in avanti di 45 gradi. Nei panni di Theo, Massimo Nicolini è ininterrottamente in sovrattono: ora enfatico, ora accademico. Roberto Manzi è un dottor Vernon-Lazare in chiave caricaturale (allucinatoria?). Francesco Biscione (dottor Peyron) è per lo più di efficace naturalezza. Ultima nota: troppi interventi musicali, alcuni sbagliatissimi.