Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci («Ha ottenuto il massimo dei voti chi ha unito l’utile al dilettevole», Orazio, Ars poetica, 343).

In questo verso, che contiene un’espressione desunta dal lessico delle elezioni, Orazio si riferisce alla duplice funzione (edonistica ma al contempo didascalica) che a suo avviso deve avere la poesia, com’è reso più evidente dal verso successivo: «dilettando il lettore e parimenti istruendolo» (Ars poetica, 344). In questo modo si supera la dicotomia tra arte impegnata, finalizzata all’«utile», e arte disimpegnata, finalizzata esclusivamente a divertire, a cui il poeta accenna in un passo di poco precedente: «I poeti vogliono o essere utili o divertire» (Ars poetica, 333).

L’idea che il ricorso al piacere o al divertimento possa costituire un mezzo utile per inoculare nel corpo un farmaco sgradevole, ma salutare o per inculcare nell’anima (nella mente) un altrettanto salvifico, ma arduo insegnamento è assai diffusa nell’antichità classica.

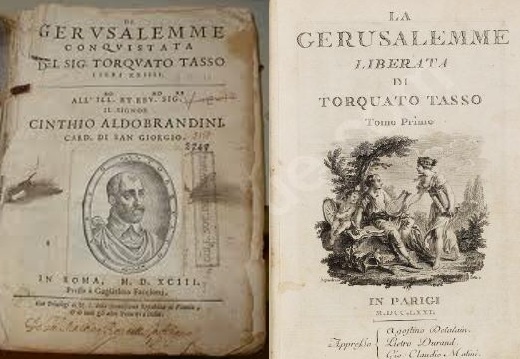

Poco prima della metà del I sec. a.C. il poeta latino Lucrezio giustifica la propria decisione di utilizzare la forma poetica (piuttosto che quella dell’arido trattato in prosa) per esporre gli ardui contenuti della filosofia epicurea ricorrendo a questa similitudine: «come i medici, quando l’amaro assenzio cercano di dare ai fanciulli, prima spargono gli orli intorno al bicchiere col dolce e biondo liquido del miele affinché gli ingenui fanciulli siano ingannati fino alle labbra, e intanto bevano d’un fiato il liquido amaro dell’assenzio e, pur ingannati, non ne ricevano danno, ma piuttosto, risanati in questo modo, guariscano» (Lucrezio, La natura, I, 936-942, trad. di A. Roncoroni). Concetto e similitudine saranno (agl’inizi del XVII sec.) ripresi dal Tasso nel proemio della Gerusalemme liberata per esporre la propria poetica del «vero, condito in molli versi» (I, 19): «Così a l’egro fanciul porgiamo aspersi / di soavi licor gli orli del vaso: / succhi amari ingannato intanto ei beve, / e da l’inganno suo vita riceve» (I, 21-24).

Qualche decennio più tardi di Lucrezio, Orazio (Satire, I, 1, 25-26) motiva con questa similitudine la propria adesione alla tradizione satirica di trattare argomenti seri con toni faceti: «Come talvolta i maestri offrono amorevoli dei biscottini ai ragazzi perché vogliano imparare le lettere dell’alfabeto». Che i biscotti di cui parla il poeta di Venosa avessero forma di lettere alfabetiche è stato suggestivamente supposto da uno dei massimi interpreti di Orazio, Antonio La Penna, sulla base del confronto con un passo del trattato di Quintiliano (I sec. d.C.) sulla Formazione dell’oratore, in cui il rètore riferisce dell’utilizzo, da parte di alcuni maestri, di lettere in avorio allo scopo di facilitare l’apprendimento dell’alfabeto attraverso la sollecitazione visiva e la manipolazione tattile: «Non escludo – ciò che è stato escogitato per stimolare i fanciulli a imparare – di presentare per gioco anche figure di lettere in avorio, o qualunque altro mezzo si possa escogitare di cui quell’età maggiormente si diletti, che sia piacevole manipolare, osservare e nominare» (Quintiliano, La formazione dell’oratore, I, 1, 26).

Oggi, ormai assodato (in Italia è stato fondamentale il magistero crociano) che l’arte è fine a se stessa (ars gratia artis), il detto «unire l’utile al dilettevole» è per lo più applicato ad ambiti diversi da quello estetico-pedagogico. Ecco due definizioni della locuzione tratte dal Vocabolario Treccani on line: «fare qualcosa che sia nello stesso tempo vantaggiosa e piacevole» (s.v. dilettevole); «fare cosa gradevole ricavandone, inoltre, un’utilità materiale» (Vocabolario Treccani, s.v. unire). La vitalità del sintagma «l’utile e il dilettevole» è altresì dimostrata dal suo impiego a fini commerciali: come nome di negozi e come titolo di un eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera (Loescher, Torino 2011).