Nella sua rubrica «Diario dell’architetto» («archi», ottobre 2017) il compianto architetto ticinese Paolo Fumagalli tesse le lodi di Licia Lamanuzzi, architetto di origini pugliesi residente da anni in Ticino, che mette il proprio know how al servizio della cittadinanza, offrendo un workshop annuale per gli studenti, cui si accompagnano conferenze pubbliche con esperti di estetica, territorio, e arte, oltre che ovviamente di architettura. Le iniziative di Lamanuzzi nascono dall’encomiabile desiderio di offrire a tutti gli interessati la possibilità di leggere il territorio con occhi più consapevoli, e in un secondo momento, di riflettere sui potenziali cambiamenti operabili sul paesaggio che appartiene alla nostra quotidianità. A pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del workshop di progettazione urbana, l’abbiamo incontrata per capire quali sono gli intenti e le peculiarità dell’imminente appuntamento innestato nel territorio più di ogni altro.

A chi si rivolge il workshop di progettazione urbana? Può offrire spunti anche a chi proviene da discipline lontane dall’architettura?

Sì, perché il nostro workshop si rivolge fondamentalmente alla cittadinanza, nel tentativo di stabilire un contatto e poi una relazione con essa. Ci focalizziamo sul territorio e sulla qualità degli spazi di vita, ma partendo dalla convinzione che tutti i piccoli interventi disseminati nelle nostre città per risanare determinate situazioni – soprattutto dal punto di vista della sicurezza e del traffico – possano essere delle occasioni per migliorare gli spazi, rendendoli più attrattivi e più facilmente abitabili.

Vorremmo che l’opinione pubblica acquisisse maggiore coscienza e partecipazione circa la possibilità di restituire la città alla dimensione umana. Ma per fare ciò è importante recuperare il senso di convivialità e l’orgoglio di appartenere a un luogo, valori che paiono oggi assenti.

Quali sono stati i criteri di scelta degli ospiti delle conferenze?

Grazie al taglio trasversale degli interventi, abbiamo la possibilità di confrontarci con situazioni legate allo spazio pubblico, sia relativamente a una riflessione più teorica, che abbracci anche l’ambito sociologico, che a una più prettamente progettuale che riguardi la realizzazione. Se l’architetto Cavadini ci mostrerà alcuni suoi interventi capaci di trasformare e svelare la peculiarità dei luoghi in cui opera, Domenico Potenza ci parlerà del caso di Lubiana, dove tutti gli interventi sono stati affidati a un unico progettista che ha cambiato volto alla città, migliorandone la qualità. Benedetto Antonini invece, che è vice presidente della Stan, parlerà del rapporto tra la città contemporanea e la preesistenza, mentre gli architetti Moor e Buzzi permetteranno, con le critiche finali ai progetti degli studenti, di dare continuità all’esperienza, proiettandola verso il futuro. Sarà dato inoltre spazio a designer, paesaggisti, filosofi e artisti.

Quest’anno le conferenze saranno alla Filanda, nuovo epicentro culturale del Mendrisiotto: una prova dell’apertura ad altre discipline?

Certo, il nostro obiettivo infatti non è quello di fare scuola, né tanto meno, con le proposte progettuali dei partecipanti all’atelier, dare risposte definitive, ma di sollecitare la sensibilità dei cittadini affinché comprendano che la maggior parte del destino delle città è anche nelle loro mani. La manifestazione infatti vuole focalizzarsi sull’ascolto della cittadinanza anche attraverso la rilettura dei luoghi, interpretando così le esigenze della città.

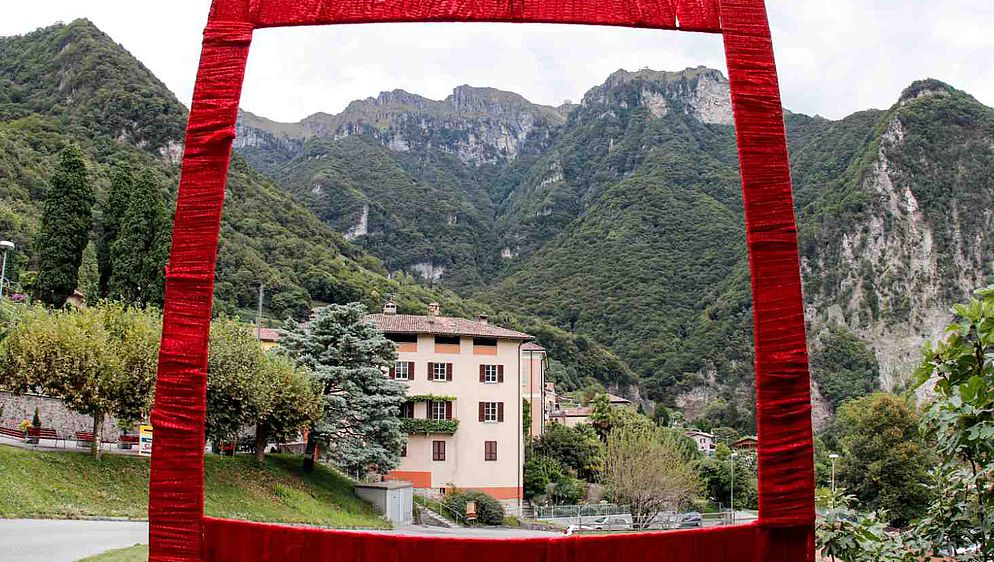

A Mendrisio stiamo lavorando all’installazione site specific di un artista, il cui obiettivo è di portare delle piccole modifiche sul territorio per spingere la cittadinanza alla riflessione. Anche questa potrebbe essere un’ottima occasione per confrontarsi e capire che l’architettura deve tornare a parlare di noi, non può infatti continuare a parlare di cristalli nel deserto se vogliamo migliorarne la vivibilità. Faccio un esempio: le strade urbane non possono più essere solo strade, ma luoghi che devono accogliere anche il pedone. Non si deve pensare solo in termini di sicurezza, ma affiancare all’ingegnere del traffico, che certamente dà le direttive, anche un architetto o un paesaggista che abbia una visione più complessiva dell’abitare un luogo.

È dunque necessario affidare le idee e le visioni dei cittadini a professionisti con un background culturale e in possesso di una visione retroattiva.

Confrontarsi con quanto è stato scritto attraverso il sedimentato nella città è certamente il primo passo per continuare il cammino di trasformazione della città. Partire dalla storia, dalle tracce scritte nei luoghi non significa congelare, ma anzi farla rivivere ricollocandola all’interno della nuova dinamica urbana. E affinché lo spazio pubblico abbia qualità, è necessario assegnarne la tutela, la cura e la progettualità ad addetti ai lavori dotati di sensibilità e magari scelti attraverso formule di confronto.

In tempi recenti abbiamo assistito a diverse prese di posizione politiche riguardo al territorio, da chi lancia l’idea della spiaggia a Lugano a chi si batte per salvare gli alberi a Bellinzona, senza dimenticare realtà come Cittadini per il territorio...

È cresciuta certamente la sensibilità, ne sono testimonianza le manifestazioni per la tutela del nostro pianeta. C’è una maggiore attenzione a riconsiderare il territorio un bene comune per il quale è necessario spendere il nostro impegno. In quest’ottica diventa importante recuperare il senso comune di appartenenza a un luogo, ma anche il valore civico del nostro mestiere di architetto. Mi rifaccio al carissimo collega Paolo Fumagalli: noi per primi siamo chiamati a fare qualcosa per migliorare le nostre città e questa iniziativa potrebbe essere una risposta alla volontà di mettersi in marcia per un cambiamento. Se permettiamo alla gente di porsi delle domande e di esprimere la propria opinione per modificare un luogo o per far sì che quel luogo lo senta proprio, avremo posto un altro mattone a beneficio della democrazia.