Negli anni 50 e 60 si poteva incontrare frequentemente per le vie di Ascona un uomo con un libro in mano. Lo si riconosceva bene, per la sua folta capigliatura bianca. Spesso le sue mete erano Casa Serodine (dove con l’antiquario discuteva dei nuovi arrivi all’omonima Galleria d’arte) oppure la libreria «La Rondine». Tutti ad Ascona lo conoscevano come un uomo di cultura: forse uno scrittore. Ma era noto anche perché era il padre di una maestra del borgo. Viveva in Ticino già dal 1943.

Aveva abitato nel Locarnese e dal 1954 si era stabilito definitivamente ad Ascona. Si trovava perfettamente a suo agio nella patria che si era scelto e di cui andava sinceramente fiero. All’età di 62 anni aveva ottenuto la nazionalità svizzera, dopo aver superato l’esame prescritto dalla procedura. L’esaminatore, un maestro in pensione di Avegno, gli aveva chiesto di parlare dei generali dell’esercito svizzero. Il candidato si era preparato, e nonostante l’esame fosse così diverso da quelli a cui era abituato nella sua carriera, lo superò con grande facilità.

Di fatto, il riconoscimento ufficiale e la sua nuova nazionalità gli permisero solo parzialmente di mettere a frutto le sue doti. Nonostante fosse uno dei maggiori studiosi al mondo di mitologia e storia delle religioni, a causa dell’età il professore non poté comunque intraprendere la carriera accademica a cui aspirava. Fin dal termine dei suoi studi universitari, infatti, lo avviava in quella direzione una non comune capacità didattica e comunicativa. Aveva anche insegnato in vari atenei, ma i drammatici eventi storici del ’900 lo avevano costretto ad allontanarsi dalla sua terra d’origine, l’Ungheria.

Negli ultimi anni della sua vita lo studioso continuerà la sua attività pubblicistica e di ricerca, dando forma ad alcune opere essenziali nell’ambito della storia della mitologia. Alla sua morte, nel 1973, verrà sepolto nel cimitero di Ascona, dove sua moglie lo raggiungerà molti anni dopo. Sulla loro lapide si legge in greco antico l’epigrafe «Iniziati ai misteri di Hermes», sintetica definizione che riassume l’impegno e la dedizione di una vita allo studio del mondo spirituale dell’antichità.

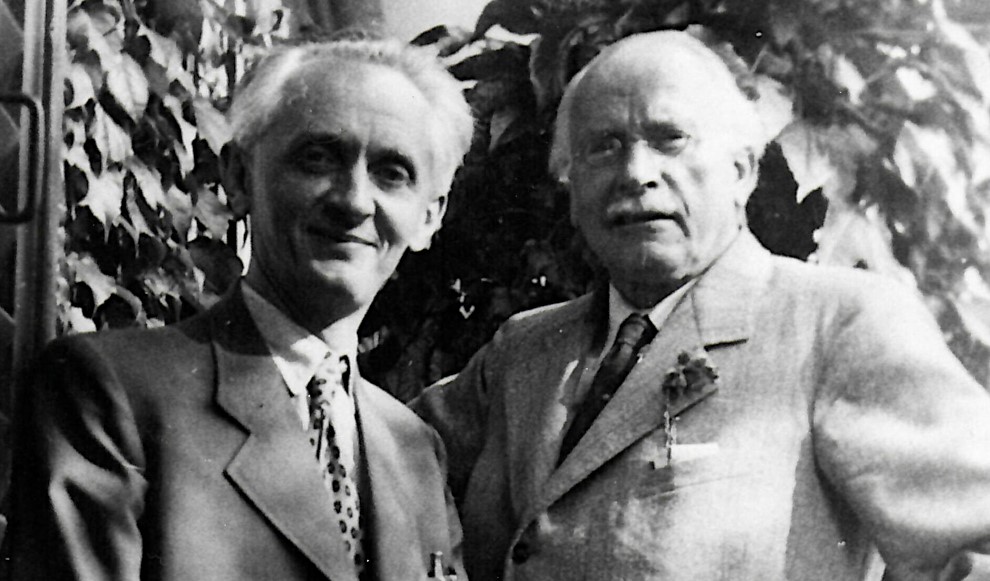

Tra i molti personaggi famosi che hanno vissuto e terminato la loro esistenza in Ticino, Károly Kerényi (anche se lui preferiva farsi chiamare Carlo) è poco conosciuto dai suoi concittadini. La sua figura è però quella di un gigante della cultura. La foto qui a lato, scattata a Moscia, vicino ad Ascona, ne attesta, ad esempio, il fecondo sodalizio con Carl Gustav Jung. Grazie al lavoro di Kerényi lo psichiatra e psicoanalista zurighese ha potuto dare maggiore sostanza e precisione al proprio concetto archetipico della psicologia individuale. Non a caso Jung aveva voluto Kerényi come cofondatore e collaboratore nel suo Istituto di Küsnacht.

Parlando con la figlia di Kerényi, Lucia, che vive oggi a Lugano, abbiamo ricordato il percorso intellettuale del padre. Nato nel 1897 in una regione dell’impero austroungarico, il Banato, che nel corso del ’900 ha subito avvenimenti molto travagliati, Kerényi era avviato, come detto, a una carriera accademica di grande prestigio. Il suo interesse preminente, che viene rievocato in un testo autobiografico del 1963, è stato lo studio della cultura greca, di cui possedeva una conoscenza enciclopedica, maturata attraverso la lettura dei testi classici e la conoscenza dell’arte antica, e tramite le valide esperienze acquisite con i numerosi viaggi nei luoghi dell’antica cultura ellenica.

A causa della situazione politica, dovuta all’invasione tedesca dell’Ungheria, nel 1943 Kerényi si allontanò dalla sua patria perché la nazione stava vivendo una svolta nazionalistica alla quale egli difficilmente poteva acconsentire. Colse l’opportunità di trasferirsi in Svizzera, come addetto culturale a Berna, e con la richiesta di poter abitare in Ticino con la famiglia. Lucia Barella-Kerényi precisa che: «Per la sua esigenza esistenziale di autonomia intellettuale e indipendenza politica era l’occasione di rappresentare temporaneamente l’Ungheria liberale e illuminata. Il Ticino era per lui “l’unica repubblica libera e mediterranea, fondata su terra antica”». Kerényi aveva già conosciuto il nostro cantone nel 1939 grazie agli incontri culturali promossi ad Ascona da Olga Fröbe-Kapteyn: «L’incontro con Eranos è avvenuto tramite Jolanda Jacobi, allieva di Jung e autrice di testi importanti sulla psicologia junghiana. Per mio padre il lago, ad Ascona, era “il ʹgolfoʹ più settentrionale del Mediterraneo“. Abitavamo nella Villa Sogno, sulla collina».

Kerényi amava molto la regione in cui aveva scelto di insediarsi. Nel suo libretto Tessiner Schreibtisch, in cui ha raccolto alcuni dei testi composti, appunto, alla sua «scrivania ticinese», menziona spesso le passeggiate da lui compiute sulle montagne circostanti, in Onsernone, nelle Centovalli e in Valle Maggia. In uno studio (tradotto da Anna Ruchat nel volumetto La Madonna ungherese di Verdasio, Dadò, 1996) analizza il sito archeologico del Castelliere di Tegna, e ne ipotizza la funzione, trovando delle analogie con un simile insediamento osservato in Grecia.

Del resto, Kerényi, oltre che con altri intellettuali insediatisi in Ticino, come Herman Hesse (con il quale intrattenne una lunga corrispondenza pubblicata da Sellerio) coltivò amichevoli relazioni con uomini di cultura ticinesi. «I contatti con il mondo culturale del Cantone sono stati molto proficui e hanno coinvolto diversi scrittori ticinesi come Francesco Chiesa, Vincenzo Snider, Giovanni Bonalumi, Piero Bianconi e Giovanni Orelli» ci racconta la figlia Lucia.

A proposito della fotografia, che testimonia di una relazione importante, e del rapporto di Kerényi con Jung, la signora Barella precisa che quella foto «è sempre stata presente nei diversi luoghi dove io ho vissuto con i miei famigliari. Il suo “originale” si trova attualmente alla Casa Jung di Küsnacht. In occasione delle vacanze in Ticino di Jung, i due intellettuali si incontravano normalmente a Minusio, nell’ambito di colloqui amichevoli e cordiali».

Del resto, pur nella comunione di interessi per il mondo mitologico, i due coltivavano prospettive di indagine diverse: «Studiando la mitologia mio padre voleva approfondire la conoscenza della cultura antica, della religione e del pensiero greco. Jung, dal canto suo, ne collocava lo studio all’interno della sua teoria sull’inconscio collettivo: la utilizzava dunque per riconoscere il fenomeno psichico. L’opera che maggiormente rispecchia l’alto valore intellettuale di questa loro collaborazione sono i Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, pubblicati nel 1941».

Per avvicinare il pensiero e l’opera di Kerényi al lettore meno specialista, Lucia Barella Kerényi ci segnala un’opera importante, purtroppo non facilmente reperibile sul mercato ma presente nella Biblioteca cantonale di Lugano. «Tra gli asfodeli dell’Elisio è un libro che raccoglie il carteggio tra mio padre e un suo allievo, Angelo Brelich. In questo volume mia sorella Cornelia, che è archeologa, e io, abbiamo potuto inserire alcuni testi che parlano della nostra famiglia: una biografia di mio padre che chiarisce anche i suoi rapporti con Brelich e, da parte mia, una biografia di nostra madre, Magda Kerényi, che è stata la curatrice delle edizioni dei libri di nostro padre». Insieme al libretto edito da Dadò, questi due volumi possono servire come introduzione e riportarci alla memoria il grande contributo scientifico di un nostro concittadino, considerato uno dei massimi eruditi e filologi del ’900.