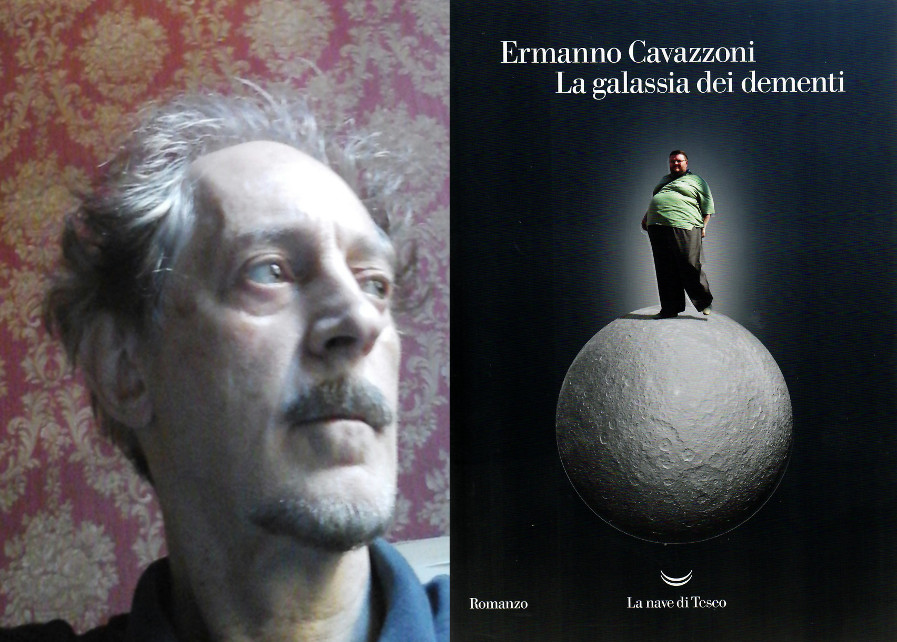

Un romanzo di fantascienza, concepito come una lunga e intricata vicenda cavalleresca. Oppure un romanzo picaresco ambientato in un’Emilia-Romagna distopica. Ermanno Cavazzoni riesce a stupire i suoi lettori con un’impresa letteraria apparentemente lontana dai suoi moduli narrativi conosciuti. È vero in effetti che la sua bellissima Storia naturale dei Giganti si chiudeva con un’escursione nel mondo dei dischi volanti. Ma in quel caso pareva una parentesi «folle» che ben si adattava alla stranezza dei suoi personaggi. Questo recentissimo La galassia dei dementi è invece un romanzo compatto e solidissimo che mette in movimento robot dai sentimenti umani e strani uomini dai comportamenti un po’ robotici. Ne abbiamo parlato con l’autore.

Professor Cavazzoni, La Galassia dei dementi è un libro molto diverso da quelli che ha scritto fino ad oggi. L’abbiamo lasciata con gli Eremiti del deserto e la ritroviamo con una trama di fantascienza...

Beh, la fantascienza mi è sempre piaciuta moltissimo, sia quella narrativa americana, sia il cinema di fantascienza, e ho sempre avuto voglia di contribuire anch’io al genere, ma da un punto di vista della lingua italiana.

L’ultima parte della sua Storia naturale dei giganti, a voler vedere, andava un poco in quella direzione, con le fantasie di un’invasione aliena del suo protagonista.

La storia naturale dei giganti viene pari pari dai poemi cavallereschi, è una specie di racconto delle mie avventure leggendo gli antichi poemi; mentre la fantascienza, secondo me, e questo l’ho sempre pensato, è il nuovo genere cavalleresco; è come se occupasse lo stesso spazio che nel Rinascimento occupava il poema cavalleresco. Solo che invece che al passato, è rivolto al futuro. Ma al pari del genere cavalleresco permette di immaginare mondi e personaggi assolutamente fantastici.

In fondo anche quei libri disegnavano un mondo distopico...

Certo, solo che era riferito al passato, era volto all’indietro, perché il concetto di futuro allora non esisteva. Il futuro era nelle mani della divinità. Oggi la nostra cultura è invece orientata tutta sulla previsione, sia nelle scienze che nelle attività umane. Provi solo a pensare all’economia, tutta previsionale. Nel mio romanzo procedo in modo analogo ai poemi che immaginavano il passato, solo che invece guardo al futuro, spostandomi in avanti di circa 400 anni.

Scrivere di fantascienza comporta una preparazione scientifica: nel suo libro sono molto divertenti i dettagli precisi con cui vengono descritti meccanismi tecnologici e fisiologici, processi chimici, elementi anatomici e dettagli dell’entomologia con una lingua che sembra documentatissima...

Non è che sembri: io sono un appassionato dilettante di scienze, leggo con passione le enciclopedie; le piccole enciclopedie Garzanti, ad esempio, di chimica, di astronomia, di scienze; e mi piacciono anche le enciclopedie più grosse. Mi piace molto direi la forma enciclopedica, e inoltre leggo e prendo appunti da tanti libri divulgativi e manuali universitari.

Ma quanto tempo c’è voluto per lei nell’imbastire questa enorme trama di 660 pagine?

Poco prima che uscisse il libro ho controllato: i primi appunti che mi son preso risalgono al 2011. E poi ho interrotto la scrittura. L’ho ripresa in pratica negli ultimi cinque anni, e ho dedicato al romanzo questi quattro o cinque anni, e gli ultimi due anni in particolare, perché poi le cose scritte all’inizio, dopo non mi sembravano più giuste e coerenti con il seguito. Le ho cambiate, e ho rifatto anche le prime cose scritte. Insomma ci ho lavorato un sacco di tempo, e mi è spiaciuto molto quando ho terminato, perché è bellissimo lavorare a qualcosa che ti aspetta a casa e a cui restare fedele.

Mi sembra di cogliere un grande divertimento da parte sua nella scrittura, come il piacere di scatenare la fantasia.

Penso che abbia colto una cosa vera: lei pensi che in Italia i romanzi sono spesso basati sul racconto di che cosa m’è successo ieri. Sono sempre un po’ autobiografici, dicono il quotidiano, e il quotidiano è quanto di più depressivo e povero, a meno che non ci siano grandi autori capaci di far diventare magistrale qualunque cosa. Invece la fantascienza permette di andare ovunque, di metterci gli individui più inusitati, di inventare tutto di nuovo, di svincolarsi dal mondo conosciuto, ha una potenzialità senza limiti, pur restando realisti. Non si tratta tanto di una storia legata al futuro della scienza, come sembra dire la parola «fanta-scienza», nata agli albori del genere: oggi, almeno per me, rimanda piuttosto all’avvenire con tutti i suoi dubbi, le incognite e le più imprevedibili possibilità.

In forte collegamento con il presente comunque rimane: una cosa che colpisce sono i toponimi che ha scelto.

Beh, quelli sono tutti veri. Mi sono preso delle carte geografiche militari, delle zone Emilia e Veneto, dove il tutto si svolge, che sono stupende. Le carte militari sono dettagliatissime, anche con i quadratini delle singole case, e ci sono i toponimi dei luoghi più trascurabili, ci sono nomi (Po Morto, Fossa Benvignante, Alberino, Valli Bianchine, Papozze, Boara Polesine, Fossone dei Ferri, Cavo napoleonico, Fienil del Turco, ecc.) che io trovo straordinari, se li avessi inventati non sarebbero stati così crudi e fantastici.