Il desiderio di un certo tipo di cultura accessibile e felicemente fruibile da tutti sembra non cessare, ma al contrario espandersi. Basta pensare a tutti quei festival, in Italia e altrove, generalisti o specifici e su temi sempre diversi, che producono conoscenze, riscontro economico, turismo. Parlare del recentissimo 31° Salone internazionale del libro di Torino da poco concluso è tornare alle origini di questo, a un’istituzione antesignana di quanto sarebbe avvenuto in seguito, che oggi, con 36 paesi rappresentati, è una celebre manifestazione italiana e internazionale nel campo della letteratura e dell’Editoria. Partita nel 1988 al Lingotto, quartiere di Torino, nello spazio dove, nel lontano 1915, prendeva avvio il celebre stabilimento della Fiat, trasformato poi in un grande centro fieristico congressuale da Renzo Piano nel 1985.

Ore 9 del primo giorno, mattino presto, le code per l’ingresso sul grande piazzale superano i 100 metri, ci sono centinaia di scolaresche, le misure di sicurezza incombono. Lo scorso anno i visitatori furono oltre 300’000. Il Salone occupa 51’000 metri quadrati di superficie, con 27 sale convegni, 1500 stand di libri e almeno 43 case editrici. All’interno l’accesso ai Padiglioni è un po’ impedito, una lunghissima coda attende di ascoltare Limonov, il famoso scrittore, poeta, politico e intellettuale russo invitato in Italia dopo 20 anni di assenza, qualche ora dopo numerosi giovani attendono trepidanti di sentire Alessandro D’Avenia parlare del suo recente L’arte di essere fragili. Ma oltre a loro ci saranno anche Saviano, Augias, Bertolucci, Travaglio...

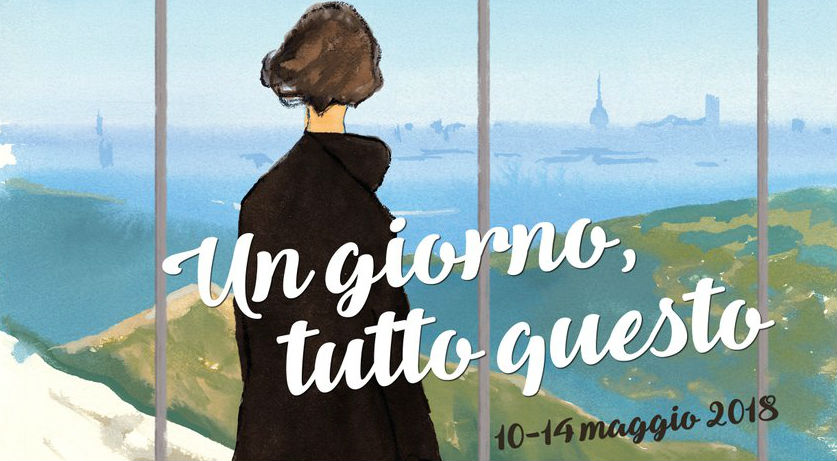

In un mondo dove il futuro non è più una certezza e immaginarlo provoca disagio, per costringerci a riflettere gli organizzatori hanno dato un nome al Salone: Un giorno, tutto questo. Si sono ispirati al concetto ponendo cinque domande essenziali a scrittori, storici, scienziati, filosofi, economisti, artisti, registi, ecc, ossia «alle menti più brillanti del pianeta»: «Chi voglio essere?», «Perché mi serve un nemico?, «A chi appartiene il mondo?», «Dove mi portano spiritualità e scienza?, «Che cosa voglio dall’arte, libertà o rivoluzione»? Il Salone intende dunque produrre anche idee e contenuti, essere una forza trasformativa che guarda negli occhi il futuro.

Se la narrativa domina con autori provenienti dai cinque continenti, anche i temi trattati si ripetono, offrendoci riflessioni come: «We have one another» (Abbiamo l’un l’altra), cioè racconti delle donne sulle donne, narrazioni che la storia della letteratura femminile non aveva trattato a sufficienza. La Francia, paese ospite presente con molti autori, è uno dei paesi europei che più deve riflettere sull’identità, sulla convivenza e sul conflitto. Nel Bookstock Village che il Salone dedica alle scuole, tra storie di ufo, droni, robot, mondi virtuali e laboratori per bambini e adolescenti, due giovani cantanti originari dell’Africa raccontano delle frontiere costruite dalle parole, prima di tutto dentro di noi, del «politicamente corretto», delle molte interpretazioni di termini come «extracomunitario» o «straniero»: «Patria sarà», concludono, «quando tutti quanti ci diremo stranieri».

Ma è ai mestieri del libro e dell’editoria, (che oggi significa anche fumetti, graphic novel, fotografia, forme sempre creative di nuove contaminazioni con l’immagine) che il Salone ha dedicato grande attenzione, con approfondimenti e progetti innovativi. Gli editori, è stato detto, producono troppo, le novità sono 66’000 all’anno, le librerie sono intasate e alcuni libri non raggiungono mai gli scaffali. L’editore deve dunque trasformarsi, farsi curatore e inglobare nuove figure professionali.

E infine con un’area apposita dedicata a un mondo di autori, traduttori, agenti, promotori di cinema tv, di storytelling e video, era presente lui, il colosso della multimedialità Amazon. Piaccia o meno, Amazon ha molto da insegnare sotto l’aspetto imprenditoriale. Basti solo un esempio: come saper proporre o riproporre a chi ha mostrato interesse per uno specifico titolo un altro simile, e molto altro ancora.