La mostra che apre la stagione espositiva del Max Museo chiassese è un riconoscimento, a 40 anni dalla sua scomparsa, della figura e dell’opera di un grande grafico pubblicitario che trascorse l’ultimo decennio della sua vita molto vicino al confine svizzero. Concepita come «progetto integrato», per usare un termine di moda, l’esposizione nasce dalla fruttuosa collaborazione fra il Max Museo, il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso e la Galleria Nazionale dell’Umbri. Avrà tre tappe successive: alla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia, alla Galleria Palazzo Corbelli di Fano e al Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, in omaggio ai 4 luoghi identitari del percorso di vita e di lavoro di Federico Seneca.

Dietro l’esposizione c’è un lungo lavoro di ricerca e collaborazione con gli archivi di impresa di note case produttrici quali l’Archivio Storico Buitoni Perugina, l’Archivio Storico Cinzano e l’Archivio Storico Enil, cui si uniscono opere provenienti da Musei e collezioni private come quella di proprietà dei figli e nipoti dell’artista sino ad ora inedita. Sono esposti 300 pezzi: grandi manifesti, locandine, illustrazioni di copertina, bozzetti preparatori, elaborati grafici e insegne, riviste, scatole in legno e latta, matrici e foto d’epoca cui si aggiungono inediti bozzetti scultorei in gesso.

In tutti i saggi storici sulla grafica del 900 italiano Seneca è presente, ma come molti altri grandi grafici pubblicitari non aveva ancora ottenuto un riconoscimento ufficiale. Nella gerarchia delle discipline artistiche la grafica soffre di un peccato originale dovuto alla falsa distinzione disciplinare fra arti maggiori e arti minori. Ne deriva un problema per il grafico pubblicitario che deve farsi riconoscere con un ruolo a valenza artistica. Seneca in tal senso rivendicò sempre in assoluto la totale libertà e autonomia del grafico di fronte al committente.

Nessun artista è estraneo al suo tempo ma inevitabilmente lo rispecchia: nella Mostra chiassese si avvertono le fasi della cultura del 900 che Seneca ha attraversato, percorrendo le sale che ospitano i primi elaborati grafici dal 1920 fino alle ultime opere del 1959 notiamo nel suo stile l’avvicendarsi storico delle stagioni artistiche senza che le stesse abbiano mai interferito con la coerenza e la potenza creativa della sua ispirazione. Ritroviamo echi delle arti d’avanguardia che influenzarono il cartellone pubblicitario, dal liberty all’Art Déco al Déco geometrizzante, dalla visione futurista alla metafisica e al realismo magico, per approdare infine alla modernità della sintesi grafica minimalista quando il segno di Seneca si avvale di suggestioni tipografiche e di violente contrapposizioni coloristiche nella creazione delle forme.

L’atmosfera dell’epoca rivive nelle opere della prima sala, di chiara ascendenza liberty, da un grande manifesto (cm 140x100) del 1924 una fanciulla in castigatissimo costume da bagno reclamizza Fano come Stazione balneare, accanto altre figure propongono cacao e cioccolata Perugina, una banana è accostata a un esotico nero africano e a una fanciulla bianca . Queste «Réclames » che propongono inedite immagini sono i primi vagiti di un linguaggio nuovo che oggi dilaga nel nostro quotidiano ma già allora lasciano un’indelebile impronta nell’immaginario visivo di un’epoca.

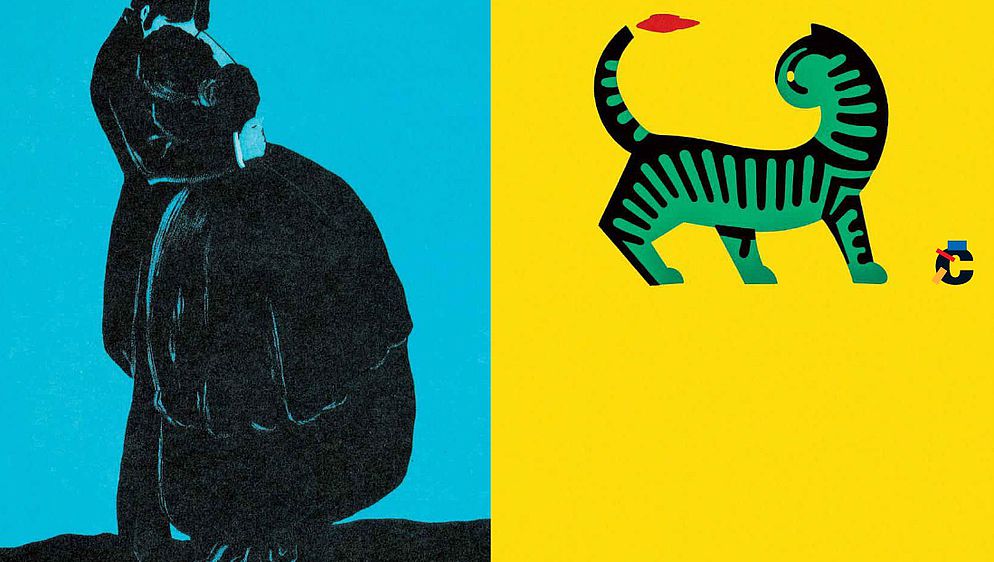

Seneca inizia in quegli anni la collaborazione con la neo-costituita Perugina, industria produttrice del cioccolato, e con la Buitoni di Perugia è responsabile dell’ufficio pubblicità. Risale al 1922 il celebre manifesto Baci, cioccolato Perugina, (cromolitografia di cm.100x140) dove due innamorati in nero di cui non vediamo il viso si baciano avvinghiati contro uno sfondo azzurro, nello stesso periodo lavora all’ideazione dei «cartigli», i ben noti bigliettini amorosi che avvolgono il cioccolatino, (che furono originati, racconta la leggenda, da un vero bigliettino di un amore costretto a rimanere...clandestino) ma la scatola dei cioccolatini blu argento che vediamo in esposizione entrava liberamente nelle case degli italiani.

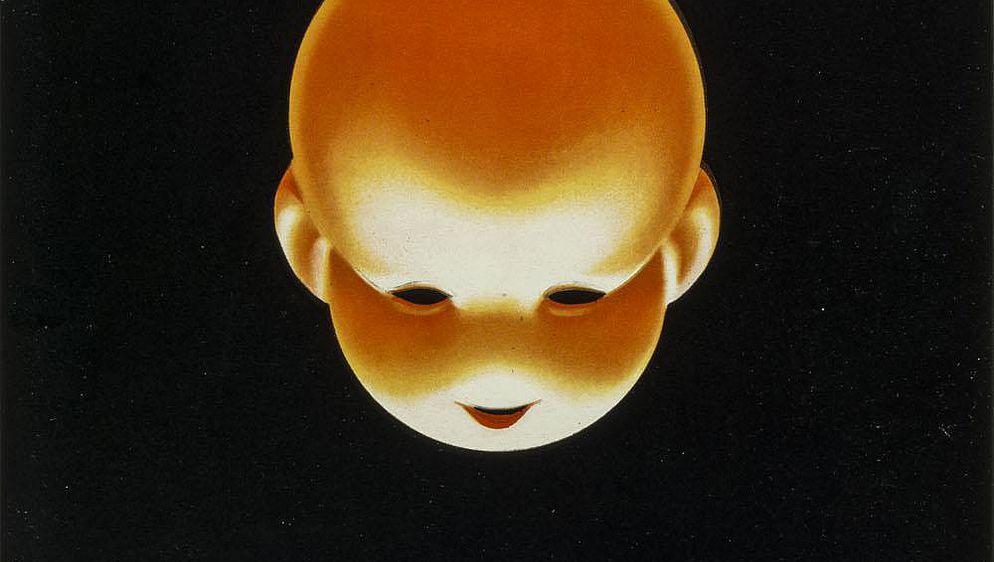

Nel 1933 Seneca lascia Perugia per aprire un proprio studio a Milano, crocevia di relazioni del Graphic design che si sta affermando in Europa, allargherà quindi le sue collaborazioni a prestigiose aziende, sono nomi come Agip, Agipgas, Ramazzotti, Chlordont, Cinzano e altri. Le sale 3 e 4 evidenziano la sua fantasia e versatilità: troviamo inediti bozzetti scultorei in gesso. L’artista partiva dalla tridimensionalità plastica per estrapolare l’immagine a due dimensioni, metodo che nessun altro artista grafico praticava. Una suggestiva cromolitografia del 1930 Modiano evoca una magica atmosfera dai cromatismi accesi, nella Pastina glutinata Buitoni una suora si china in gesto protettivo, e nella lavabiancheria Fiat cigni sbirciano nelle lavatrici.

Colpisce la potenza espressiva del famoso gatto selvatico a strisce verdi e nere della Agipgas dalla coda che emette fuoco su uno squillante sfondo giallo, logo che invase l’Italia del 1954 e il modernissimo segno che traccia un serpente nero su fondo giallo in Olio per motori Energol Agip, del 1955-56. L’arte di Federico Seneca davvero precorreva i tempi.