Sospesi come pesci in una teca, i danzatori di Blaubart e Caffè Müller attraversano lo schermo di un televisore. Con questo filmato, l’insegnante di movimento vuole mostrare a noi alunni del primo anno la perfetta qualità di uno stop (elemento fondamentale del training dell’attore). Nel video, però, è qualcosa che sta molto al di là della tecnica a incantare chi guarda. Soprattutto nel secondo «pezzo» – Pina Bausch, di cui ricorre, ora, il decennale della scomparsa, ha sempre insistito nel chiamare così i suoi lavori – c’è una scena, oggi fra le più celebri del repertorio del Wuppertaler Tanztheater, che provoca stupore, commozione e insolito riso fra i ragazzi.

In un bigio interno di un locale pubblico, fra sedie rovesciate e tavoli da bar, una donna abbraccia un uomo cingendogli il collo; la sua testa è sepolta dalla folta chioma che le ricade oltre le spalle coprendole la schiena. Lui non la guarda: il suo viso affilato, sul quale spiccano gli esili baffi, è come impassibile. Poi, da una porta sulla destra appare un terzo interprete di grigio vestito: fende la scena dirigendosi verso i due a passi lenti e ponderati; una volta raggiunti, li libera dalla presa e, modificando la posizione di entrambi, solleva la danzatrice per porla sugli avambracci del partner. Allora, dolcemente, il corpo della donna scivola verso il basso e, una volta a terra, come una molla si rialza di scatto per tornare, ancora, nella posizione iniziale.

Interdetto – ma senza darlo a vedere – l’interprete vestito di grigio si reca dalla coppia per sistemarla, nuovamente, secondo il suo volere. Ma ogni volta che fa per andarsene, inevitabilmente, la donna casca e si riaggrappa al collo del compagno. Allora l’operazione prende velocità fino a che il tutto, ripetuto più e più volte, assume i toni di un disperato gioco affettivo. L’acme della situazione si rivela al momento in cui Dominique Mercy e Malou Airaudo (poi sostituita da Beatrice Libonati) vengono lasciati soli: quasi fossero vittime di un maleficio, i due continuano a eseguire da soli la sequenza di scivolate, cadute e abbracci in preda a un meccanismo che, ormai, pare innescato per sempre.

Sono passati più di quarant’anni dal debutto di questo straordinario spettacolo insolitamente scarno rispetto ai molti della compagnia della grande danzatrice-coreografa tedesca (solo sei danzatori in scena), ma nulla sembra aver intaccato la gelida e struggente forza della sua composizione; e pensare, ironia della sorte, che Caffè Müller era praticamente nato per caso quando, per mere esigenze di cartellone, Pina Bausch si trovò a ideare una performance che «abitasse» la scenografia del suo compagno-collaboratore Rolf Borzik. Per anni cavallo di battaglia del Wuppertaler Tanztheater, il mitico Caffè Müller – in cui, tra l’altro, eccezionalmente, danzava la stessa Bausch – rappresenta certo un punto fermo nella storia del teatro. Come Il principe costante o La classe morta, si tratta di uno di quei lavori che segnano un prima e un dopo; una volta visto, Federico Fellini – che subito volle la regista nel suo E la nave va – commentò nettamente: «Con Caffè Müller anche Pina Bausch ha creato il suo Otto e mezzo».

Negli anni, moltissimi hanno manifestato, esplicitamente o fra le righe, il proprio debito, l’ammirazione e il rispetto verso l’operato di questa grande artista (si pensi, ad esempio, alle belle poesie di Antonio Porta contenute in Invasioni o, in tempi un po’ meno lontani, a Rewind, primo lavoro della coppia Deflorian-Tagliarini). Ma in questo senso un posto privilegiato spetta sicuramente all’intenso film Pina, di Wim Wenders, dove, sia documentando il lavoro dei danzatori sia trasponendo intere scene in contesti urbani o naturali, il cineasta amico (il progetto era nato in forma collaborativa, quando la Bausch era ancora in vita) consegna un commosso ritratto dell’universo creativo del gruppo di Wuppertal.

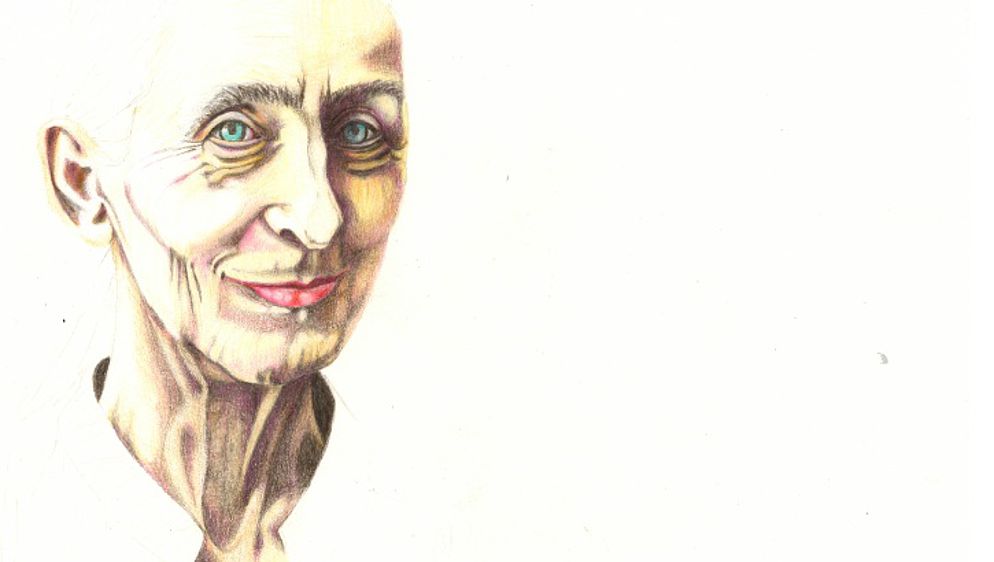

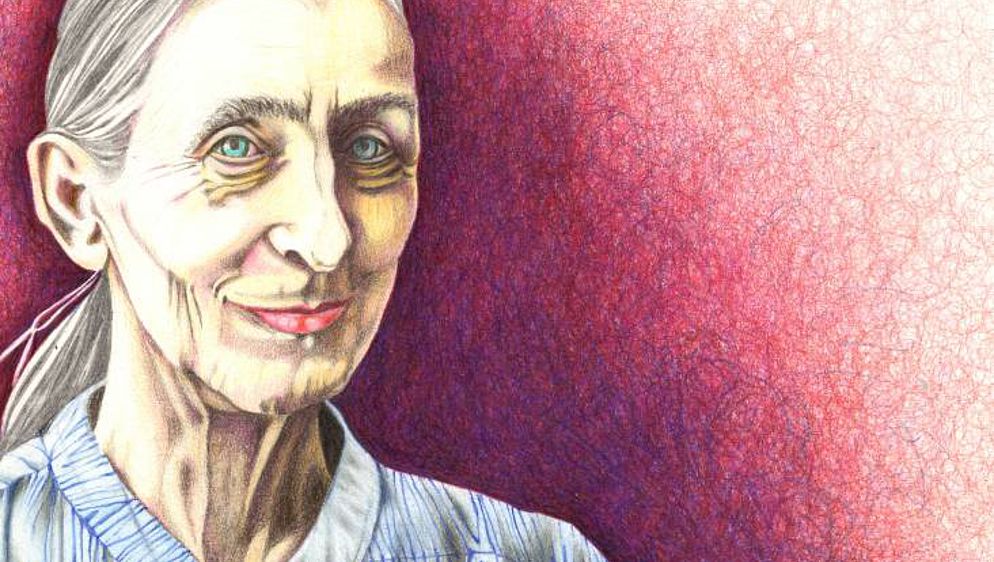

Stroncata repentinamente da un cancro alla soglia dei settant’anni, la gracile e geniale coreografa nell’arco del suo percorso ha ideato oltre quaranta spettacoli composti, per la maggior parte, col personale apporto dei suoi danzatori. Come alcuni sapranno, si tratta di opere, in un certo senso, collettive, nelle quali il materiale elaborato proviene dalle molte proposte che la compagnia dava in risposta alle domande e agli spunti della regista. A un anno dalla morte di Pina Bausch, nel 2010, un altro gigante del mondo della danza, il giapponese Kazuo Ōno, la raggiunse lasciando, assieme a lei, un vuoto la cui ampiezza è paragonabile unicamente al segno lasciato nella storia del teatro novecentesco. «A volte», afferma uno dei danzatori del Tanztheater immortalati nella citata pellicola wendersiana, «mi piace immaginarli danzare insieme, lassù, fra le nuvole». Beh, non c’è che dire: l’esibizione sarebbe decisamente memorabile.