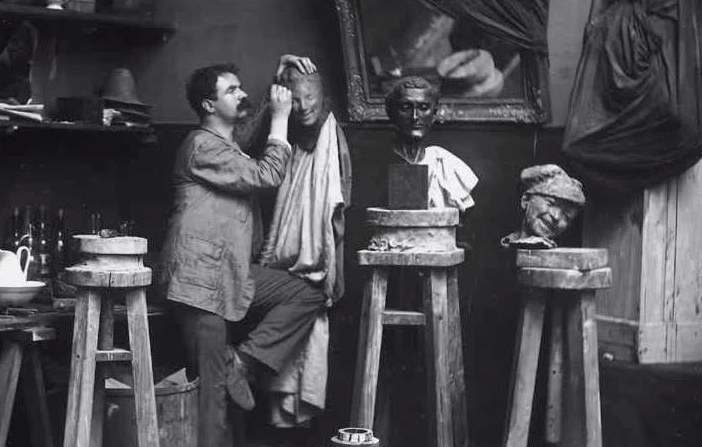

Medardo Rosso è un artista affascinante, inclassificabile, transnazionale, globale. Il suo lavoro è alle origini della scultura moderna, sia nel procedimento sia nell’approccio metodologico. Basti pensare alle performance che teneva nello studio a favore dei visitatori ai quali svelava improvvisamente una sua opera. Scultore totale, Rosso (1858-1928) aveva creato un laboratorio indipendente dove fondeva i suoi lavori. Lo storico Richard Sonn scrive nel 2001 di «piccolo laboratorio e dell’identità indipendente come fonte di lavoro non alienato (…) con l’accento (…) sull’autogestione dei lavoratori e la fiducia nella creatività di artisti e artigiani liberi di appagare le proprie aspirazioni».

Rosso voleva gestire l’intero processo produttivo ed escludere così le fonderie private. Nello stesso tempo con le sue performance, e le relative vendite dirette, saltava anche la mediazione delle gallerie. Un artista torinese che ha passato due decenni a Parigi e che, con grandi sacrifici, è riuscito a imporsi come personaggio di primo piano nell’arte internazionale. Fede ne fa il rapporto d’amore/odio con l’idolo della scultura francese Auguste Rodin, sfociato in un’aspra polemica sull’origine della scultura impressionista sorta dopo la pubblicazione di un testo di Edmond Claris dal titolo De l’Impressionnisme en sculpture. Una raccolta di interviste con 15 immagini delle opere di Rosso, scattate da lui stesso, e solo 4 di Rodin. Rosso era anche fotografo. Ritraeva le sue sculture da diverse angolazioni, in modo stravagante e non canonico.

Cittadino del mondo, non si è mai amalgamato alla realtà parigina preferendo essere se stesso piuttosto che adeguarsi ai metodi e alla cultura locale, come facevano alcuni immigrati, o prestarsi allo stereotipo dell’artista italiano, come facevano altri.

L’anno scorso è uscito per i tipi di Johan & Levi un volume di Sharon Hecker dedicato all’artista. Scrive la Hecker: Medardo «si costruì un’identità di “cosmopolita straniero”: attingeva alle risorse parigine, ma senza assimilarsi totalmente, al fine di dare alla sua arte un sapore universale». Rifiutava gli Stati nazionali e le gerarchie e «coltivava una sorta di anarchismo culturale». D’altronde erano gli anni nei quali Pietro Gori in esilio scriveva: «Noi siamo gli stranieri di ogni patria! siamo i reietti! siamo i bastardi! Nostra patria è il mondo intero / nostra legge è la libertà».

In gioventù ritraeva, appunto, i giovani reietti, le ruffiane, gli allucinati, sulla scia di un realismo courbettiano come testimonia il Birichino, con la pipa in bocca, parallelo all’autoritratto dello stesso Courbet. I critici, scrive sempre la Hecker, «disdegnavano i soggetti considerati brutti o legati alla realtà sociale della classe operaia, poiché detestavano “i cenci e la sporcizia”».

In seguito i suoi lavori divengono maggiormente duttili, fluidi, misteriosi. Complice sicuramente l’uso della cera che prediligeva rispetto ad altri materiali come il gesso e la creta. Cera che, si badi bene, non modellava con le dita come tutti gli scultori – soprattutto gli impressionisti che lasciavano i segni e le loro impronte a bella posta sulle opere senza levigarle –, bensì, come si evince dal volume di Sharon Hecker Un monumento al momento. Medardo Rosso e le origini della scultura contemporanea, «preferiva gettare cera liquida in stampi flessibili di gelatina».

Tra i suoi capolavori citiamo Madame X del 1896, dove il volto indistinto sembra scomparire e la rappresentazione pura visione ideale.

Un artista difficilmente inquadrabile in categorie precostituite o in movimenti (nonostante da più parti si sia parlato di Impressionismo o di Scapigliatura o di Futurismo). Julius Meier-Graefe lo definì il «Mefistofele della scultura» e recentemente il critico del «New York Times», Stuart Preston, azzarda: «Se la Casa della Bellezza ha molti appartamenti, Rosso occupa l’ala infestata dai fantasmi»

Il libro della Hecker parla di questo e di altro ancora, indagando i vari momenti della sua vita, dopo un’attenta consultazione di archivi storici e volumi di riferimento. Completano l’opera una ricca bibliografia e l’indice dei nomi e delle cose. Da leggere tutto d’un fiato, con accanto Il catalogo ragionato della scultura a cura di Paola Mola e Fabio Vittucci del 2009 e Trasferimenti del 2006, sempre di Paola Mola.