Se andando a Basilea pensate che vi apprestate a visitare la «solita» mostra sull’antico Egitto, vi sbagliate. Niente o quasi sarcofagi dipinti (l’unico è una copia in alabastro) mummie, ushabti e oggetti di culto, busti e teste di faraoni, gioielli d’oro e statuette. Quella che viene messa in scena nelle sale dell’Antikenmuseum è la storia millenaria della più grande e più bella tomba faraonica mai scoperta nella Valle dei Re: quella di Seti I, sovrano della XIX dinastia, vissuto nel II millennio a.C., padre del grande Ramses II. Duecento anni or sono il padovano Giovanni Battista Belzoni, incaricato dal British Museum di portare in Inghilterra reperti egizi allora molto in voga, la scopriva e vi entrava quale primo europeo della storia; come aveva già fatto per la Piramide di Cheope e per il Tempio di Abu Simbel.

Un percorso in discesa di 137 metri scavato nella roccia, lungo due corridoi interamente affrescati fin sul soffitto, pozzi che un tempo erano attraversabili mediante passerelle di legno con funzione antifurto, e due sale sorrette da pilastri e ricche di decorazioni di pregevole fattura, la sala del sarcofago, un adiacente locale denominato Apis per la presenza di resti di un toro sacrificato alla grandezza del sovrano sepolto e infine un ulteriore cunicolo di 150 metri che si perdeva nella falda freatica, luogo delle acque primordiali che sono all’origine della vita.

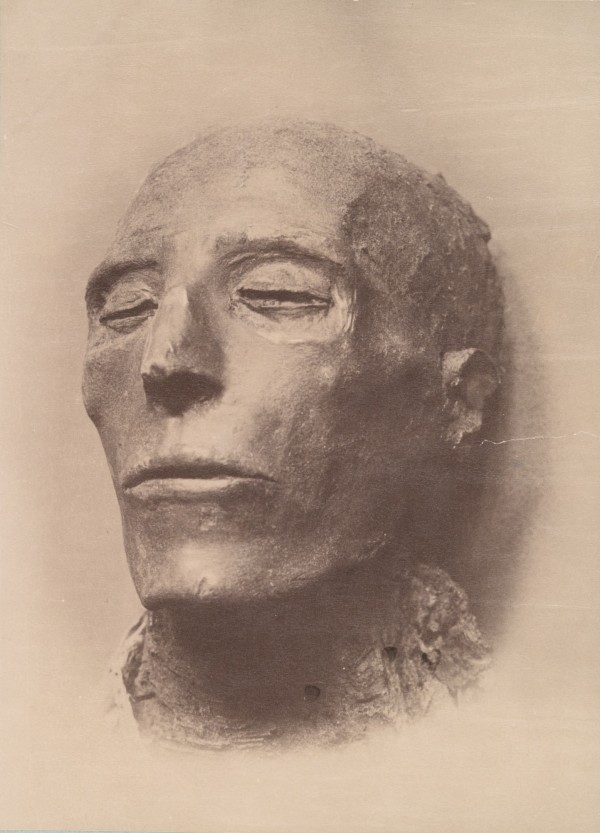

La tomba era stata saccheggiata fin dalla lontana antichità ma le meravigliose pitture parietali e quelle che decoravano i soffitti erano rimaste intatte nei secoli. Belzoni le descriverà con tutto lo stupore immaginabile, ma soprattutto le copierà, da bravo acquarellista quale era, fin nei minimi dettagli, lasciando al museo londinese una documentazione storica di grande interesse archeologico, ora esposta tra l’altro a Basilea. Tra parentesi a Piccadilly Circus il nostro esploratore organizzerà nel 1821 la prima mostra di egittologia al mondo, con la ricostruzione sommaria in gesso di alcuni ambienti della tomba, allo scopo di vendere a ricchi collezionisti londinesi reperti del suo viaggio. Pratica oggi ritenuta scandalosa ma allora corrente.

E proprio qui sta il problema e lo scopo della mostra all’Antikenmuseum. Dopo la sua scoperta la tomba di Seti I fu infatti frequentata da archeologi (Champollion, Lepsius, Rosselli) e avventurieri di tutto il mondo, incaricati spesso dai maggiori musei europei – il Louvre di Parigi, il Museo di Berlino, il Museo egizio di Toscana e altri ancora – che in due secoli, facendo calchi con metodi altamente invasivi che utilizzavano gesso, cera e carta, o peggio asportando intere figure in rilievo e cartigli delle pareti, riuscirono a distruggere quel patrimonio artistico che Belzoni aveva ammirato ancora intatto. Il resto lo ha fatto il turismo di massa del XX secolo. Una situazione di degrado che andava in qualche modo affrontata e risanata.

La Fondazione Factum di Madrid in collaborazione con l’Università e il Museo delle Antichità di Basilea hanno pensato così di documentare la vicenda della tomba di Seti I e, probabilmente entro il 2020, di ricostruire la stessa nella Valle dei Re, all’esterno dell’originale oggi chiusa al pubblico, così come è stato fatto per la tomba di Tutankhamon. L’Università di Basilea lavora da oltre quarant’anni nella Valle dei Re. Iniziatore dell’avventura egiziana è stato Eric Hornung, professore dal 1967 al 1998, che tra l’altro ha tradotto tutti i testi della tomba di Seti I; lavori che continuano oggi sotto la direzione di Susanne Bickel, che ha raccolto circa 7000 frammenti provenienti dalla stessa tomba, depositati non si sa quando in un riparo adiacente.

Per il momento è stata realizzata la scansione dei due ambienti più significativi: la Sala delle Bellezze e quella detta dei Pilastri che si trova accanto alla sepoltura vera e propria: le più ricche e significative anche dal profilo archeologico. Per esempio: della prima, a Basilea, si può vedere la ricostruzione realizzata con sofisticati metodi di scansione tridimensionale e fotocamere multispettro (ben documentati in mostra), sia dell’originale visto da Belzoni nel 1817 sia della tomba come si presenta allo stato attuale, così da poter fare un paragone immediato e rendersi conto del degrado occorso in soli due secoli a causa della presenza umana e del fattore ambientale.

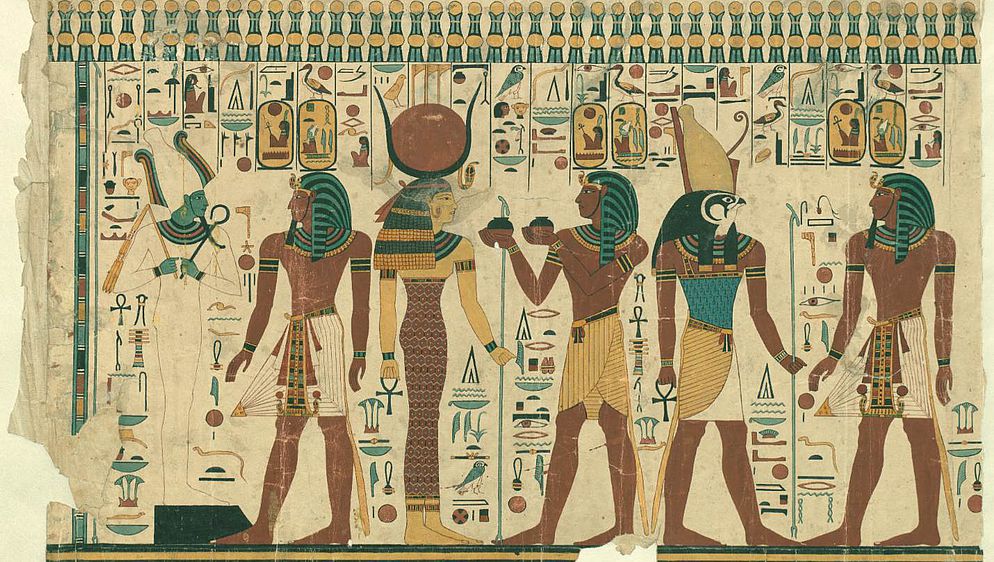

Vi si ammirano una serie infinita di rappresentazioni della figura del sovrano di fronte alle varie divinità del pantheon egizio Ptah, Anubi, Hathor..., che dovevano propiziare e accompagnare Seti I nel suo viaggio nell’aldilà fino al momento della rinascita; come avviene per il viaggio del disco solare che tramonta per poi risorgere incessantemente. Niente imprese belliche o gesta eroiche quindi, come se le imprese umane fossero meno importanti del rapporto con la divinità e con la speranza di rinascita; un concetto estraneo alle culture greca e romana, poi tornato con il Cristianesimo e altre religioni monoteistiche.