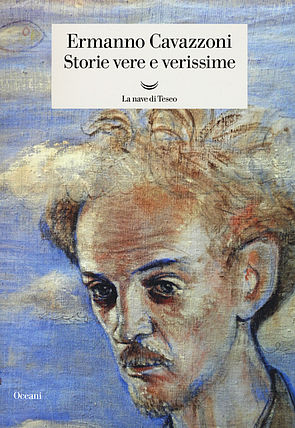

Il primo libro che vorremmo presentarvi è opera dello scrittore emiliano Ermanno Cavazzoni (che è ormai anche un collaboratore apprezzato del nostro settimanale). Nel suo ultimo volume, Storie vere e verissime (edito da La nave di Teseo) Cavazzoni raccoglie una serie di suoi scritti brevi apparsi in varie pubblicazioni, in particolare sul domenicale del «Sole 24 Ore».

Si tratta di testi con una componente autobiografica ricorrente, che realizzano quel tipo di osservazione del mondo obliqua e surreale così tipica del suo stile. Il lettore quindi è costretto a prendere in considerazione situazioni apparentemente normali della vita, ma viene confrontato con eventi e vicende curiose, che danno luogo poi a interpretazioni del tutto paradossali dell’accaduto. Non si intende qui anticipare in nessun modo contenuti che possano togliere l’effetto sorpresa alla lettura. Ma quel che è vero è che si ride spesso, leggendo i racconti di Cavazzoni. Non perché lui voglia essere un umorista, assolutamente. Piuttosto la ricerca del senso, all’interno del nonsenso dell’esistenza, conduce il suo riflessivo narrare a conclusioni bizzarre, a espressioni di ingenua incredulità che ci spiazzano e ci fanno considerare il mondo sotto un’ottica patafisica di grande divertimento. Da sempre Cavazzoni ci ha abituato alla sorpresa e i suoi racconti vanno a parare sempre dove uno meno se lo aspetta: in un «limbo delle fantasticazioni» di cui è uno dei più assidui esploratori.

Paolo Nori, con il suo spirito originale e simpatico, sta riuscendo in un’impresa curiosa, mobilitando schiere di giovani scrittori e grafomani per la redazione di vari repertori di insanità locali. Il Repertorio dei matti del Canton Ticino è uno di quelli che sono piaciuti di più a chi scrive queste righe. Forse, semplicemente, per campanilismo. In primis perché alcuni di quei personaggi li abbiamo conosciuti davvero e ritrovandoli nel libro li rivediamo con un certo affetto. In seconda battuta, trovando ritratte nero su bianco le fissazioni di questi strani personaggi ci rendiamo conto che, forse, i matti del nostro cantone dicono pubblicamente cose che gli altri, i «soi-disant» normali, si accontentano magari soltanto di pensare. Al di là di tutto ciò, comunque, il librino, frutto di un lavoro di gruppo assolutamente encomiabile, è piacevole, divertente, senza enfasi. Istruttivo, anzi, quando con una punta di sarcasmo sembra porsi l’obiettivo di mettere in discussione la «nostra» sanità mentale. Ad esempio ricordandoci come certe donne, con il loro sacrosanto desiderio di vedere riconosciuti i propri meriti e diritti, siano effettivamente passate per matte, negli scorsi decenni. È questo il senso dell’operazione, forse: farci aprire gli occhi su una realtà parallela che però non è così bizzarra come crediamo.

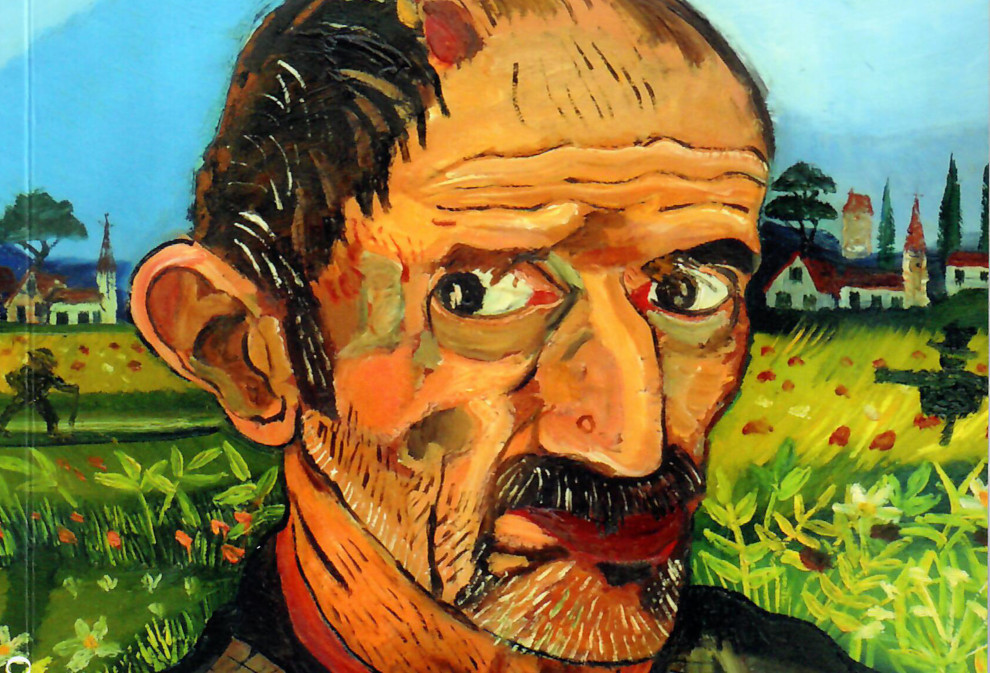

Il terzo libro eccentrico della serie è in realtà un serissimo studio, messo in opera da Renato Martinoni, sulla figura del pittore Antonio Ligabue. Antonio Ligabue. Gli anni della formazione (1899-1919) (Marsilio Editori) è una puntigliosa ricerca sulle tracce anagrafiche e su quelle negli archivi dei servizi sociali svizzeri lasciate dai primi anni di vita dell’artista. Figlio di emigrati italiani insediatisi nella Svizzera interna, Ligabue è conosciuto al grande pubblico essenzialmente per la seconda parte della sua esistenza, vissuta a Gualtieri, nel cuore dell’Emilia (ne parla anche Cavazzoni nel libro di cui sopra).

Lo studio di Martinoni cerca di fare chiarezza attorno agli anni in cui il «genio» del pittore si è formato. Rispondendo in fondo a un auspicio che Zavattini aveva espresso nel suo stupendo poema biografico Toni Ligabue («Un biografo serio dovrà / vedere che tracce / restano lassù di Ligabue») ecco che Martinoni si è messo alla ricerca di elementi documentali che confermino il mito dell’infanzia frustrata e segregata vissuta dal povero Antonio nella Svizzera tedesca.

Scoprendo tra l’altro che le cose per Antonio erano forse andate meglio di quanto si pensava: la Svizzera di inizio 900, permeata da fermenti educativi e umanitari del tutto encomiabili, sicuramente ha fatto del suo meglio per dare a Ligabue un’educazione e un mestiere. Il libro si legge molto volentieri, magari proprio a complemento della comunque irrinunciabile e bellissima biografia zavattiniana. Martinoni ci restituisce così un «ritratto dell’artista da giovane» più elvetico di quanto si pensi, tanto che l’appellativo di «Van Gogh svizzero» attribuito a Ligabue risulta ancora più calzante e giustificato.