Non ci vogliono grandi sforzi d’immaginazione per rendersi conto di come, nel caso di una band dichiaratamente «demodé» quale i The Lumineers, la fatidica boa del terzo disco potesse apparire come una prova particolarmente difficile, dal momento che la particolare cifra stilistica del terzetto americano – un’irresistibile quanto efficace mistura di folk rock anni 60 e suggestioni pop – avrebbe potuto rendere difficoltoso soddisfare l’obbligo implicito di produrre qualcosa di diverso e scavalcare la trappola della ripetitività senza, tuttavia, tradire la propria collaudata personalità artistica (pena la perdita di un’ampia fetta di estimatori).

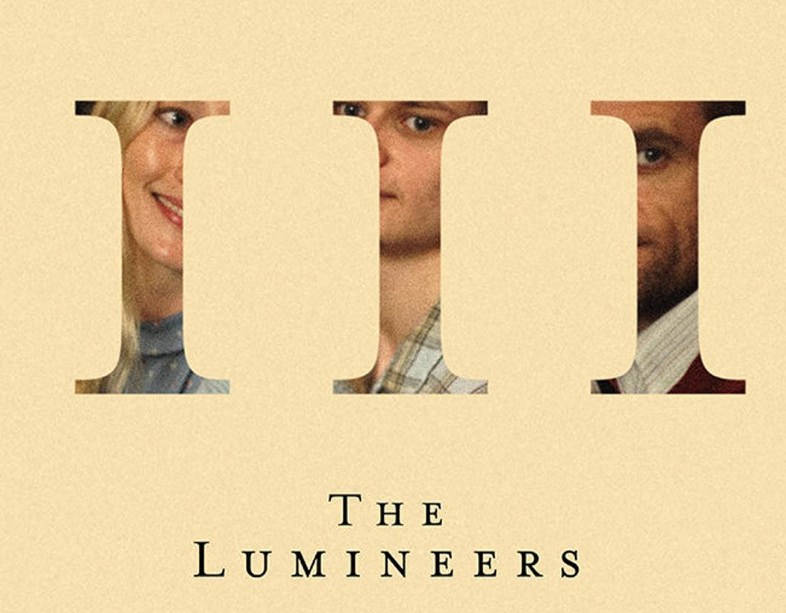

Tuttavia, la formazione di Denver, assurta agli onori delle cronache fin dai tempi dell’eponimo debutto (2013), sembra oggi aver superato brillantemente il test: a dispetto del titolo prosaico, questo nuovo III si presenta infatti come un vero e proprio concept album, incentrato sulle drammatiche vicende di una famiglia americana tipicamente «middle class» che, nell’arco di tre generazioni, viene lentamente consumata dallo spettro dell’alcolismo – le cui conseguenze, propagandosi come un’impietosa malattia genetica, finiscono per affliggere in modi differenti le vite di tutti i suoi membri, di madre in figlio.

E poiché, fin dagli esordi, i The Lumineers si sono dimostrati particolarmente desiderosi di esplorare ogni sfumatura dell’arte dello storytelling, ecco che il nuovo disco approfondisce ulteriormente l’esperimento già tentato con il precedente Cleopatra (2016), all’epoca accompagnato dal cortometraggio The Ballad of Cleopatra: l’album III si dipana così lungo una serie di curatissimi e struggenti videoclip (uno per ogni brano), che, se visionati uno dopo l’altro, divengono un vero e proprio film, il quale segue passo a passo la vicenda tratteggiata dal disco. L’esperienza di ascolto viene così arricchita e ampliata dalla suggestione cinematografica; e sebbene ciò privi in parte l’ascoltatore della propria personale e soggettiva libertà d’interpretazione delle suggestioni musicali, il tutto è realizzato con tale classe e abilità da aver ottenuto il plauso dei fan.

Il disco stesso risulta invece simbolicamente diviso in quattro capitoli, di cui i primi tre rappresentano i diversi periodi temporali succedutisi nella storia della disastrata famiglia Sparks, mentre l’ultimo è costituito, nell’abituale stile della band, da cover e brani disgiunti dal resto dell’album. E lo spirito fortemente narrativo del lavoro risalta fin dall’apertura, la straziante ballata Donna, alla quale spetta il compito di introdurre i personaggi femminili della vicenda: Donna, appunto, e sua figlia Gloria, futura madre dell’infelice Jimmy – bambino trascurato che, una volta adulto, finirà per portare il proprio stesso figlio a conoscere l’atroce solitudine e le mille vessazioni di una vita senza amore, alimentata da sordide frequentazioni e da una lenta discesa nel delirio.

Perfino la travolgente Gloria, trascinante brano da ballo nello stile che ha reso i The Lumineers celebri ai tempi di Ho Hey, nasconde il drammatico risvolto della vicenda per come vissuta dal punto di vista di chi è infine destinato a soccombere: «che il cielo mi aiuti ora, mi mostri la via, mi aiuti a rimettermi in piedi / rimanevo sveglia la notte, pregando che tu non rimanessi sveglio per me».

Proseguendo lungo la tracklist, Life in the City (contenente una gradevole autocitazione di Sleep On the Floor, da Cleopatra), si presenta in linea con il senso di palpabile malinconia e trattenuta disperazione che pervade l’intero album; come accade con It Wasn’t Easy to be Happy for You e in Leader of The Landslide, gradevoli brani ritmati che assumono presto i contorni di dolenti ballate intimiste, fotografie dell’atroce disillusione provata da Junior, tormentato e solitario figlio dell’instabile Jimmy. Questo senso di sotterranea, sottile disperazione si rivela in tutta la sua annichilente forza in pezzi dalla forza narrativa assoluta quali Left for Denver, Jimmy Sparks e, soprattutto, My Cell – perfetta espressione delle conseguenze a cui la devastazione interiore dei due personaggi infine conduce: brani misurati e taglienti in cui la caduta del ragazzo di un tempo, e di suo figlio dopo di lui, vengono narrate nel migliore stile crudo e conciso tipico della grande tradizione cantautorale americana.

Così, nell’implacabile sciarada illustrata da III, ecco che il brano finale del disco, Salt and the Sea, non offre all’ascoltatore nessuna facile consolazione o lieto fine, anzi: il senso di ineluttabilità e tragicità quasi shakespeariane (quello che gli anglosassoni amano chiamare «impending doom») con cui l’album si conclude ci ricorda che, proprio come accade nella vita reale, non ci sarà mai nessuno disposto a salvare nessuno, e che l’unica possibilità di sopravvivenza risiederà quindi nella volontà personale – in una lotta spesso impari e senza speranza, ma che ognuno di noi è, sempre e comunque, condannato a combattere.