Nel 1924, a Parigi, André Breton, poeta, scrittore e medico psichiatra, redige e pubblica sulla rivista «Littérature» il Manifesto del Surrealismo suggellando la nascita ufficiale di questo movimento. Profondo conoscitore delle teorie freudiane, Breton assume nelle proprie dottrine estetiche la psicoanalisi, intuendone le grandi potenzialità nell’aprire un varco verso territori che l’arte non aveva ancora perlustrato. Incentrata sull’indagine dei più reconditi luoghi dell’io, la corrente surrealista crea da subito un linguaggio di rottura in grado di trasporre nella pittura e nella scultura, ma anche nel cinema, nella letteratura e nella poesia, le inquietudini e i desideri dell’uomo che attraverso l’inconscio dà libero sfogo alle proprie pulsioni. È appunto l’inconscio a essere considerato dai surrealisti la vera dimensione dell’esistenza a cui l’arte deve accedere, avendo in comune con esso la capacità di esprimersi per immagini, come accade nel sogno, una delle manifestazioni in cui la psiche si rivela.

Ecco allora che i surrealisti attingono il loro repertorio dall’universo onirico non per interpretarlo, bensì per riviverlo esteticamente, dando vita a opere che sono esse stesse creazioni scaturite dalla visione. Nella più totale disinvoltura tecnica e nel rifiuto di codici stilistici predefiniti, gli artisti realizzano lavori formalmente differenti fra loro, in piena adesione allo spirito polimorfo della corrente.

Se la Ville Lumière è stata il centro nevralgico del Surrealismo, quanto questo movimento abbia costituito un capitolo rilevante anche nella storia artistica del territorio elvetico ci viene raccontato dalla retrospettiva ospitata nelle sale del Museo d’arte della Svizzera italiana a Lugano.

A essere indagate nella rassegna sono le tante figure legate al nostro Paese che con modalità e intenti diversi hanno partecipato alla grande avventura surrealista, da chi ne ha pionieristicamente anticipato le suggestioni, come Hans Arp e Paul Klee, a chi ne ha respirato a fondo l’anima affiliandosi al gruppo parigino, come Alberto Giacometti, Gérard Vulliamy, Serge Brignoni o Meret Oppenheim, per arrivare a chi ne ha colto e rielaborato il lessico espressivo rimanendo perlopiù in patria, come Otto Abt, Max von Moos, Walter J. Moeschlin o Werner Schaad, solo per anticipare qualche nome.

Sebbene meno noti rispetto ai connazionali a Parigi, gli artisti attivi in Svizzera si adoperano molto per propagare i principi surrealisti nel Paese: vocazione condivisa è quella di contrastare con la propria arte il conservatorismo imperante nel panorama elvetico degli anni tra le due guerre, grazie anche all’impegno da loro profuso nel dare vita ad associazioni progressiste, quali il Gruppe 33 di Basilea e l’Allianz, fondata a Zurigo nel 1937, con lo scopo di sostenere il singolo attraverso il sodalizio.

Obiettivo della mostra luganese è dar conto del fervido e multiforme scenario surrealista svizzero seguendo un approccio che prende le distanze dalla volontà di semplificare o etichettare rigidamente gli esiti degli artisti che hanno sfruttato le rivoluzionarie conquiste di questo movimento. Tanto più che la peculiarità dello stesso Surrealismo è l’essere difficilmente riconducibile a un lessico specifico, contraddistinto com’è da un’attitudine comune a tutti i suoi esponenti piuttosto che da tratti stilistici e formali generalizzati.

In questo «grande amalgama», come viene definito il Surrealismo rossocrociato nel testo che lo storico dell’arte Peter Fischer scrive in catalogo, si riconoscono sì le tematiche chiave della corrente parigina – dall’automatismo alla casualità, dall’intuizione alla visione, dal sogno al desiderio – ma si evince con chiarezza quanto questi soggetti vengano recepiti dagli artisti elvetici in maniera non dogmatica e rielaborati in modo totalmente autonomo.

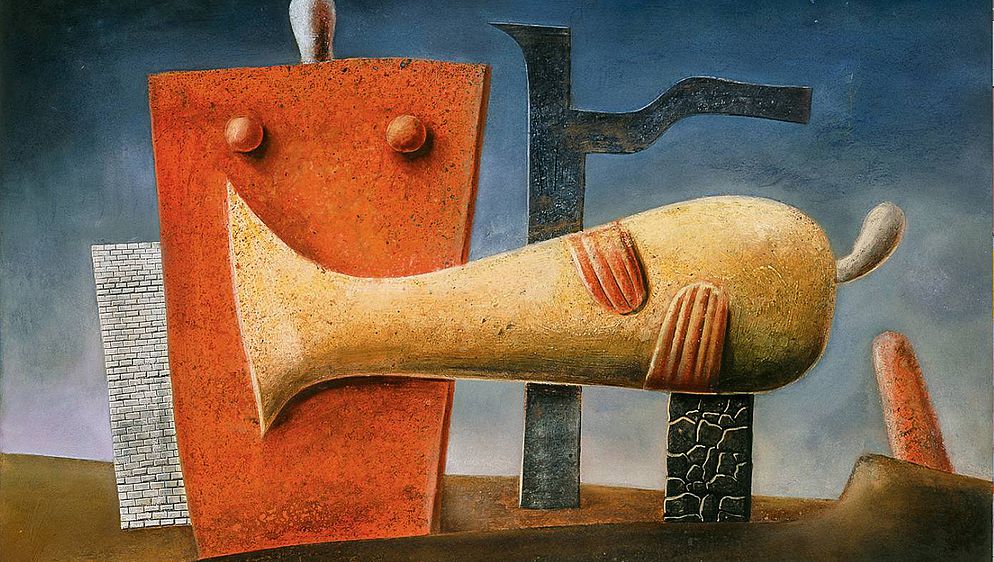

La libertà con cui gli svizzeri accolgono le teorie di Breton è già ben evidente nelle opere di quei maestri che si avvicinano al Surrealismo proprio a Parigi, entrando a far parte della cerchia del fondatore del movimento. Alberto Giacometti, ad esempio, nella capitale francese crea le sue prime sculture oniriche con un codice espressivo che coniuga lirismo, astrazione e simbolismo (Fiore in pericolo, del 1932, ne è una testimonianza); Serge Brignoni, pittore nato in Ticino e cresciuto a Berna, approda a un caratteristico surrealismo metamorfico generato dalla contaminazione con il Cubismo, la Metafisica e l’arte primitiva; Kurt Seligmann, nato a Basilea e diventato nel 1935 marito della nipote del potente gallerista Georges Wildenstein, realizza composizioni in cui chimerici esseri dalle forme fluide galleggiano in spazi carichi di magia.

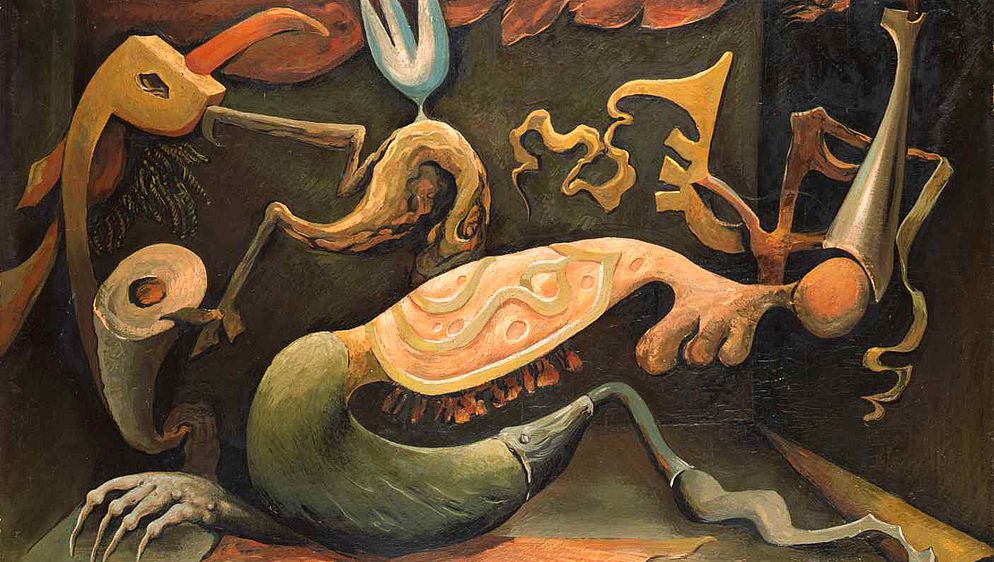

Tra gli autori più interessanti che portano avanti il proprio linguaggio surrealista principalmente in Svizzera incontriamo, nel percorso espositivo, il pittore basilese Walter Kurt Wiemken, i cui dipinti rappresentano una realtà quasi grottesca, figlia di utopie che fanno i conti con i cupi presagi della guerra. Troviamo Werner Schaad, artista di Sciaffusa (le cui opere vengono poco comprese in patria perché tacciate come eccessive) che lavora riflettendo sulle atmosfere magrittiane per dare vita a dipinti popolati da creature immerse in scenari inquietanti, come nelle emblematiche tele Uomini e poteri, del 1930, e Sugli abissi, dell’anno successivo.

Troviamo anche Ernst Maass, pittore di Berlino che vive come rifugiato tra l’Italia e la Svizzera e che con la sua nitida pittura influenzata da Dalì delinea mondi sospesi nella luce di poetici crepuscoli, metafora del precario equilibrio dell’esistenza umana. È poi presente il bernese Otto Tschumi, estroso artista sedotto dall’incoerente e dall’enigmatico che stravolge corpi e oggetti apparentemente ordinari per rivelarne l’inaspettato lato incomprensibile. E c’è, ancora, Max von Moos, pittore di Lucerna che poco si relaziona con i rappresentanti parigini del movimento maturando così una peculiare interpretazione del linguaggio surrealista (belle in mostra le sue Danzatrici pietrificate), identificata, non a torto, come una delle più efficaci all’interno di quella vivacità elvetica che ha saputo sfidare il tradizionalismo della politica culturale ufficiale in nome del sogno e della fantasia.