Con l’approssimarsi dell’autunno si attraversa, si sa, la stagione della caccia. Dai coinvolti sentita come un vero e proprio richiamo, questa, oggi, ha decisamente perso il suo puro senso e i suoi scopi concreti: ridotta a una passione soggettiva, la caccia è una di quelle attività che ben rappresenta il passaggio da un universo antico, ora scomparso, a una civiltà tecnica la cui efficienza ha interrotto il rapporto magico tra l’uomo e il mondo. Questa constatazione è ora messa in luce dall’edizione italiana, presso Adelphi, dell’affascinante e meticoloso saggio I riti di caccia dei popoli siberiani, di Éveline Lot-Falck (Fontenay-aux-Roses, 1918 – Parigi, 1974).

Rievocanti atmosfere che, agli appassionati del cinema, non potranno non riportare alla mente le inquadrature del capolavoro di Akira Kurosawa Dersu Uzala. Il piccolo uomo delle grandi pianure (1975), le pagine del libro della Lot-Falck trasportano il lettore in un territorio impervio, dove la Natura si palesa come una forza trascendente con la quale occorre entrare in dialogo. Ed è setacciando la fitta trama di tale dialogo che la brillante antropologa francese ha saputo evidenziare un tipo di relazione tra l’essere umano e la vita che, già allora, andava dileguandosi pure tra le popolazioni che erano state oggetto della sua indagine.

È impressionante, infatti, la varietà e la quantità di procedimenti simbolici che, in modo tangibile, senza mai tradire il reale rapporto con l’esistenza, permeavano il quotidiano di comunità quali i Sirieni, i Voguli, gli Ostiachi, i Samoiedi, i Soioti, gli Altaici, i Sagai, i Caragassi... (e qui occorre fermarsi, perché l’elenco sarebbe inutilmente lungo); ogni azione, ogni minimo gesto che gravitava attorno alla pratica della caccia era parte di una vasta costellazione di significati, che abbracciava il vivere in tutti i suoi aspetti.

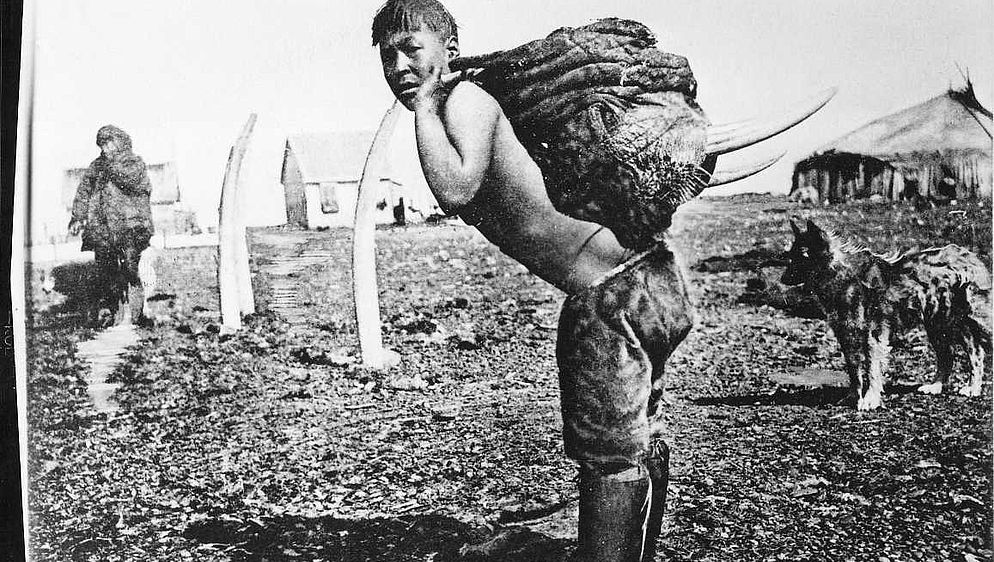

Innanzitutto, i siberiani ignoravano l’indole di arrogante conquista che tanto ha caratterizzato (e caratterizza) la cultura europea: il cacciatore non penetra la natura con la violenza della propria volontà, ma, al contrario, religiosamente chiede a essa di concedersi in nome della vita che si condivide. Di conseguenza, nessuno affermerà mai, ad esempio, di «aver ucciso» una bestia; sarà piuttosto l’animale a essere venerato per la generosità dimostrata nell’essersi lasciato prendere. Secondariamente, i rituali celebrati rappresentano un reale passaggio dell’uomo a una dimensione altra, nella quale non si è padroni e dove si è in balia delle occulte energie della Terra.

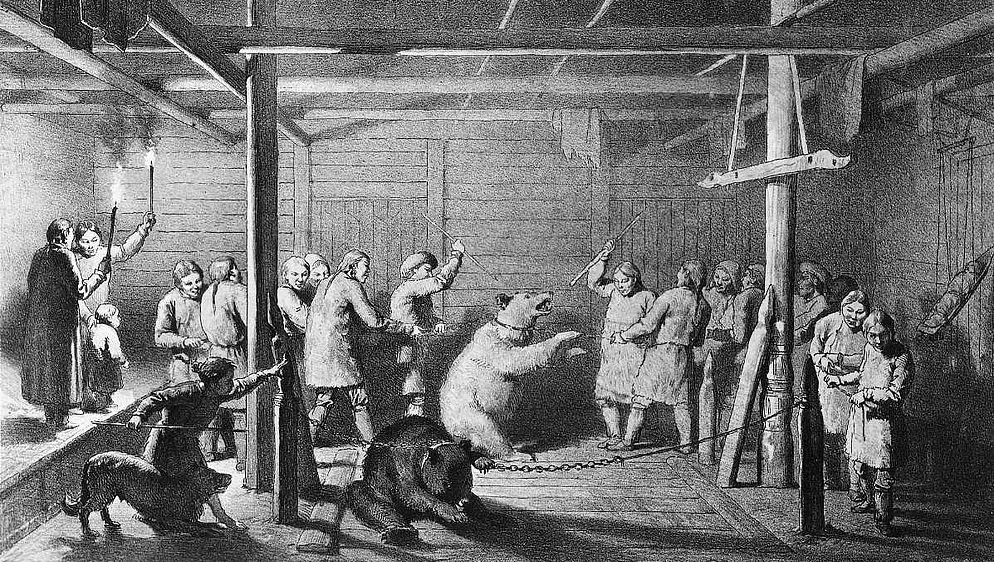

E i massimi rappresentanti, o meglio, le massime incarnazioni di queste potenze sono, appunto, le prede. Fra gli animali braccati nelle desolate lande della tundra e della taiga troviamo, in primo luogo, l’orso; figura mitica, complessa, minacciosa e amica, egli pervade l’immaginario delle genti con la forza di una divinità. Al grande plantigrado si aggiungono poi lupi, renne, scoiattoli, zibellini, foche e balene: ciascuno di essi possiede peculiarità precise, che lo differenziano dagli altri nel rapporto con gli spiriti e con le fantasmatiche presenze che lo proteggono dai pericoli.

Sprofondati in una dimensione in cui tutto – pietre, piante, montagne, fiumi – è vivo, dotato di una particolare identità, attraverso la caccia i protagonisti di questa lotta sono in costante relazione con il passato più antico (antenati che tornano in vita sotto forma di fiere) e il costante bisogno di nutrire il futuro con un rispettoso rapporto col presente; nessuno si sognerà di uccidere in eccesso, al di là delle necessità, violando il patto di reciproca collaborazione con l’anima del mondo.

I riti, in questo senso, mirano a nutrire più di un equilibrio: non si tratta di un mero insieme di formule imparate a memoria, ma di precise regole atte a rinsaldare, nella ricerca del cibo, il vincolo tra l’uomo e il trascendente, tra il predatore e il suo vitale nutrimento.

Superfluo sottolineare quanto, ora, in un mondo che lancia rinnovati segnali d’allarme, ci sarebbe da imparare da questi popoli non ancora alienati dalla compulsione tecnologica? Sicuramente no. Col suo rigore e la sua bellezza, I riti di caccia dei popoli siberiani ci mostra una realtà trascorsa, in cui il rito non aveva ancora perso la sua connessione con la tangibilità del quotidiano (questione importante, che, tra l’altro, mesi or sono il sottoscritto ha avuto modo di toccare lavorando nello spettacolo Dahü della compagnia ticinese Opera retablO, per la regia di Ledwina Costantini).

Ora, che lo schiamazzo della stagione estiva va sfumando, questo testo potrebbe essere amato da chi intende affrontare le settimane che lo separano dai primi freddi con lo spirito rivolto a un mondo lontano e alla meravigliosa profondità di un mistero che dovrebbe essere sempre alimentato da un leale legame con ogni forma di vita.

Bibliografia

I riti di caccia dei popoli siberiani, Eveline Lot-Falck, Milano, Adelphi, 2018.