Viviamo decenni irrazionali. Nel mondo accade tutto e il contrario di tutto. Ma quello che colpisce è il senso di paura, di irrigidimento e di egoismo che tracima oltre le barriere nazionali. La velocità delle informazioni è tale che rimaniamo frastornati da quello che avviene. Sui social, poi, ognuno di noi può dire ogni cosa che gli passa per la testa, come una volta al bar sotto casa.

Il mondo dell’allestimento artistico, al contrario, è rimasto fermo al Razionalismo di vecchio conio. I curatori di gallerie e musei fanno a gara per montare esposizioni su muri bianchi e immacolati con opere appese col «goniometro». Le mostre sembrano così realizzate da semplici funzionari o da impiegati di banca, con il loro bel vestito a giacca sempre identico.

Se siete stanchi di convivere con questo universo a parte e volete vivere un’esperienza difforme, o quantomeno emotivamente significante, allora non vi resta che recarvi a Venezia al Museo Fortuny.

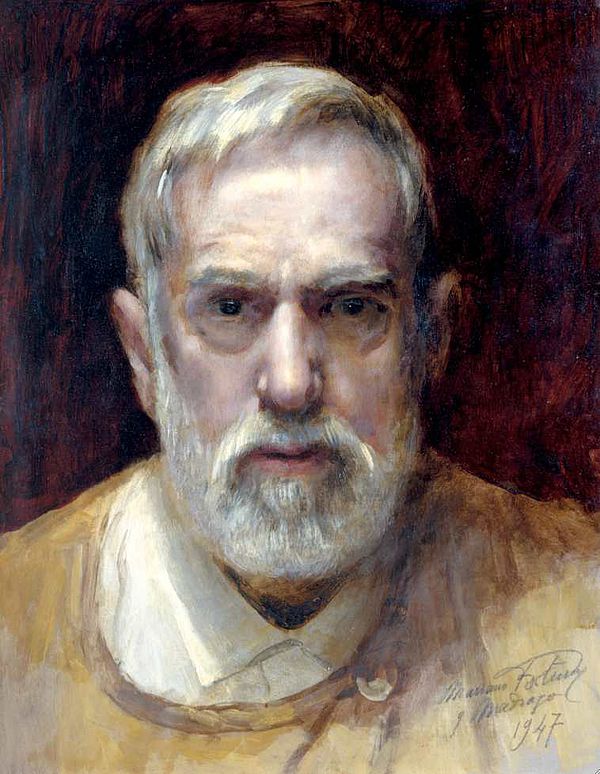

Da sempre qui si tengono esposizioni dall’allestimento stravagante e la casa stessa è decorata con il gusto eclettico del vecchio proprietario. In questi mesi, fino al 24 novembre, potete avere la possibilità di scoprire i lavori di Mariano Fortuny y Marsal (1838-1874) e del figlio Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) del quale ricorre il settantesimo anniversario della morte. Solo una piccola parte degli oggetti è rimasta a Palazzo Pesaro degli Orfei, ora Museo Fortuny.

La maggioranza è stata donata a diversi musei per volontà di Mariano e della moglie Henriette. Ora si trovano a Barcellona, Castres, Londra, Madrid e Parigi. L’esposizione cerca di ricomporre parte di questa collezione con opere che provengono dal Museo Nacional del Prado di Madrid, dal Pushkin State Museum of Fine Arts di Mosca o dall’Ermitage di San Pietroburgo. Dall’Ermitage arriva il famoso vaso Salar alto 117 centimetri con la sua base in bronzo zoomorfa disegnata da Fortuny Marsal e dal Prado uno dei suoi dipinti più significativi: I figli del pittore nel salone giapponese. Incantatori di serpenti proviene dal Museo Pushkin di Mosca e Un marocchino, sempre del Prado. Poi una serie di Delphos e di Knossos del figlio, dei quali parleremo.

Chi sono i Fortuny? Una famiglia cosmopolita di artisti, collezionisti e in un certo qual modo, per quel che riguarda il figlio, anche imprenditori. Il padre Mariano Fortuny y Marsal, orfano di entrambi i genitori, nasce in Catalogna per poi spostarsi a Roma dove completa la sua formazione artistica. Mariano è alto, bello, riservato. Un uomo appartato che mal sopporta la vita mondana e ama la lettura, soprattutto i poeti e storici latini. A Madrid sposa Cecilia de Madrazo, figlia di Federico de Madrazo, pittore e primo direttore del Prado. Colta, raffinata, Cecilia si muove bene nei cenacoli artistici e intellettuali d’Europa.

Nel 1868 a Roma nasce la primogenita Maria Luisa e nel 1871 a Granada Mariano Fortuny y Madrazo. Il padre diventa un artista famoso e a Parigi gli amatori d’arte si contendono i suoi dipinti. Il mercante Adolphe Goupil gliene commissiona un considerevole numero. Théophile Gautier paragona le sue acqueforti a quelle di Goya e Rembrandt, senza parlare degli acquerelli, altrettanto sorprendenti. Viaggia parecchio fra Italia, Spagna, Marocco e Francia. Muore all’improvviso a 36 anni.

È in questo gremio che nasce Mariano figlio, in mezzo all’odore «dei colori, dei solventi e degli inchiostri, accompagnato dalla musica del pianoforte che la madre suona ogni giorno» – scrive in catalogo Daniela Ferretti – mentre gioca con la sorella e si tuffa nei morbidi velluti, nelle impalpabili sete, nei sontuosi broccati di casa.

Cresce a Parigi e quando va a visitare il nonno a Madrid si reca con lui al Prado a copiare gli antichi maestri, in particolare Velázquez. Nel 1889 la madre si trasferisce a Venezia, «meta prediletta della più sofisticata élite culturale dell’epoca». La loro casa è luogo di incontro di artisti, intellettuali, poeti tra i quali Paul Morand, Marcel Proust, Isaac Albéniz o Ugo Ojetti. Nel 1902 incontra Henriette Nigrin, sua futura moglie e musa ispiratrice che darà avvio a Palazzo Pesaro degli Orfei, la loro dimora, al laboratorio di stampa su seta e velluto, che diverrà famoso in tutto il mondo con il marchio «Fortuny Venise».

Mariano Fortuny y Madrazo è un personaggio eclettico; si interessa di svariate cose: il suo lavoro spazia fra pittura, incisione, moda, teatro, illuminotecnica e fotografia. La sua è una sorta di «opera aperta» che de-struttura e ri-compone come l’arte totale wagneriana o la seduzione dell’andirivieni della memoria proustiana.

Ed è proprio Proust che nella Ricerca del tempo perduto, e più specificatamente nella Prigioniera, racconta: «Come è scritto sulle volte di San Marco e come proclamano, abbeveratisi nelle urne di marmo e di diaspro dei capitelli bizantini, gli uccelli che significano a un tempo la morte e la resurrezione – tutto deve ritornare. Così gli abiti di Fortuny, fedelmente antichi ma potentemente originali, facevano apparire (…) la Venezia tutta satura d’Oriente in cui avrebbero potuto essere indossati e di cui meglio di una reliquia nel tesoro di San Marco, evocavano il sole e la profusione di turbanti, il colore frammentato, misterioso e complementare». Proust si innamora a tal punto dei vestiti di Fortuny da farli indossare ad Albertine. Suppone, probabilmente a torto, siano ispirati dal dipinto di Vittore Carpaccio Miracolo della croce di Rialto.

Mariano prende possesso del Palazzo Pesaro degli Orfei lentamente, iniziando dalla soffitta che adibisce a studio per poi scendere al secondo piano con il laboratorio di stampa per stoffe che nel periodo di maggior splendore conta un centinaio di operaie.

Il 1906 è l’anno di creazione del più semplice degli abiti che chiama Knossos in riferimento al motivo decorativo cretese. Segue il Delphos, una tunica plissettata ispirata a quelle che indossavano le koré (fanciulle) della statuaria greca. Nel 1919 assieme a Giancarlo Stucky apre alla Giudecca una nuova fabbrica e poi nel 1920 l’atelier parigino all’angolo degli Champs-Élysées. I suoi abiti sono indossati dalla Duse, da Isadora Duncan, da Sarah Bernhardt, dalla marchesa di Polignac e dalla marchesa Casati.

Con i suoi dipinti partecipa ad alcune Biennali di Venezia mentre lavora alacremente all’esecuzione dei bozzetti per le scene di diverse opere wagneriane. È nominato due volte viceconsole generale di Spagna in Italia.

L’odierna mostra veneziana è così, come lui, una grande caverna di Alì Babà che fa vivere «un’iniziatica discesa agli Inferi o una non meno complessa ed esoterica ascesa alle Sfere celesti», come scrive in catalogo Giandomenico Romanelli. Fra bozzetti in cera e in terracotta, frammenti di stoffe, lastre fotografiche, rilievi, trapani da dentista, bisturi, bulini, occhiali da oculista, avori, statue, armi, mobili, libri, copie di affreschi… e ovviamente dipinti e vestiti.