Fra le prime, celebri vittime di quel beffardo cancro che fu – ed è tuttora, nonostante le cose siano decisamente cambiate – l’HIV al suo espandersi al principio degli anni Ottanta, Michel Foucault occupa un posto peculiare. Omosessuale, non alieno all’uso di stupefacenti, autore di quel capolavoro che è la Storia della follia nell’età classica e dell’illuminante Sorvegliare e punire, attraverso le sue indagini evidenziò la linea di demarcazione con la quale la società occidentale sancì il confine fra normalità e ciò che, ancora, è considerato il suo rovescio; di fatto, le misure con cui ci si rapporta a folli ed emarginati rappresentano, per il filosofo, l’esito di un percorso nato da un processo di «criminalizzazione» della diversità.

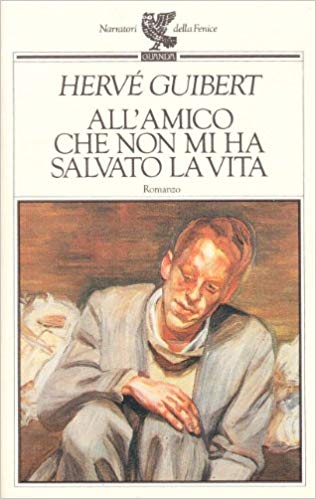

È dunque emblematico che un virus come l’HIV, la cui caratteristica, soprattutto all’epoca, era quella di colpire soggetti considerati, appunto, diversi – gay, tossicodipendenti, etc. – intaccasse chi da tutta la vita studiava gli sviluppi dell’antica relazione fra potere e persona. Ma a svelare come Foucault visse la malattia fu un suo giovane amico, lo scrittore e fotografo Hervé Guibert, col lacerante romanzo All’amico che non mi ha salvato la vita, edito da Gallimard nel 1990.

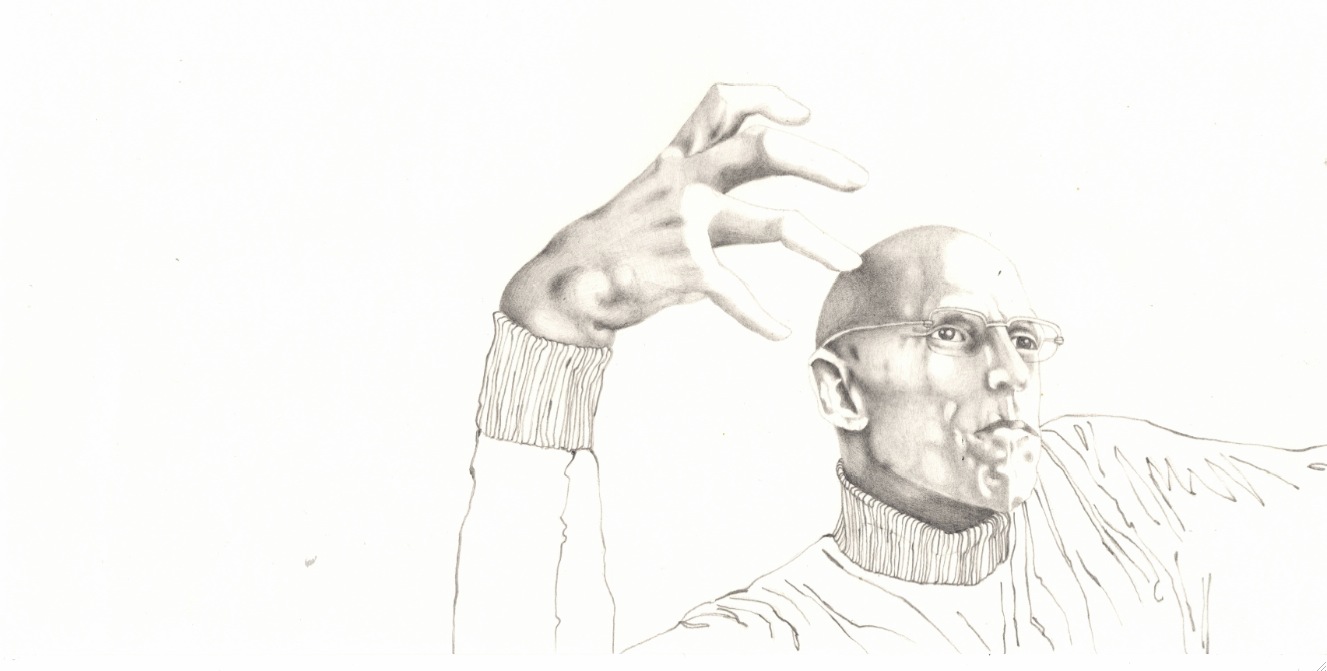

Artista estremamente stimato dal filosofo, Guibert concepì parte del libro proprio mentre Foucault giaceva nel suo letto d’ospedale. Infatti, nei giorni che ne precedevano la morte, il destino volle che quell’uomo, solitamente riservato e ostile all’idea di qualsivoglia confessione, si confidasse con lui aprendosi e raccontando di sé, dei suoi ricordi, del suo passato (addirittura il biografo americano James Miller sostiene che Foucault, probabilmente, in quell’occasione rivelò cose che non aveva condiviso nemmeno con Daniel Defert, suo compagno di una vita). Al termine di ogni incontro, Guibert – cosa di cui l’amico era all’oscuro – annotava tutto con puntiglio e cura, certo che il fato gli avesse dato l’incarico di raccogliere una testimonianza unica.

Ma All’amico che non mi ha salvato la vita è un notevole documento non tanto perché esso contenga chissà quali rivelazioni o scoperte. Ciò che, a mio avviso, lo rende un’opera unica è lo stato di febbre, la zona limite, da cui esso sorge: di fatto, si tratta di un gesto estremo – un gesto contro la morte (non era stato proprio Foucault a sostenere che ogni individuo vive il culmine della propria avventura quando si scontra col potere? Esiste forse un potere più grande?).

Strutturato come una sorta di diario composto da brevi capitoli – gran parte non supera la pagina – il romanzo appartiene a quella corrente, di cui ora Emmanuel Carrère è certo uno dei più noti esponenti (ma non si tratta di un’invenzione di oggi: il primo fu forse Marcel Proust), da tempo chiamata autofiction: l’autore, qui, cambia ruolo e da artigiano al servizio della pura invenzione si fa protagonista della vicenda vissuta, in tempo presente, in prima persona.

Ma la scelta di Guibert di calarsi direttamente nel narrato non è certo dovuta a questioni stilistiche (in certe condizioni, queste sono quisquilie). Chi vive la malattia abita uno stato di guerra perpetua e, come avviene in ogni conflitto, nessuno o pochi testimoniano del massacro; solitamente si preferisce girare gli occhi dall’altra parte, non parlare del disfacimento e liquidare il peggio – che in alcune vite è tutto – con trite formule: «bisogna andare avanti»; «la vita continua»; «adesso è in pace». «La morte», scriveva il poeta Antonio Porta, «è diventata il grande rimosso della nostra cultura» e la sua pressoché totale ospedalizzazione, come suggerisce Foucault, la dice lunga sul nostro anestetizzante tempo (essere lontani dalla morte non è che un modo di essere lontani dalla vita).

Guibert invece, che non ha niente da perdere ed è un vero artista, scava là dove il destino lo ha sospinto in nome di un valore antico (spesso messo in discussione anche dall’amico filosofo): quello della verità, perché, afferma, «per quanto questa possa essere crudele, (...) c’è una certa delicatezza» nel raccontare i fatti nella loro crudezza. Quindi, descrivendo il proprio desolante recarsi di ambulatorio in ambulatorio in una Parigi che, come in un altro romanzo sull’AIDS del 1989 – Les nuits fauves di Cyrill Collard – man mano si muta in una città di morti, Guibert consegna, da un lato, un ritratto intimo di intellettuale, dall’altro uno straziante reportage sugli esiti del male di cui egli stesso morirà nel 1991.

Sì, perché All’amico che non mi ha salvato la vita è anche, forse soprattutto, il racconto della propria fine, del proprio morire (il libro si apre con la notizia della sieropositività di Guibert, per poi seguire, con meticolosità, lo sviluppo di ogni minimo sintomo) di cui lo spegnersi di Foucault altro non rappresenta che l’angosciante preambolo, il campanello d’allarme che si tramuta, pagina dopo pagina, nel solenne rintocco della campana a morto.