Fin dal suo libo d’esordio, Eravamo dei grandissimi, pubblicato nel 2007, Clemens Meyer ha raccontato una realtà immersa nello smarrimento quotidiano. Protagonista è un gruppo di bulletti dei sobborghi di Lipsia che passano il loro tempo fra scazzottate e furtarelli. Da quelle parti l’adolescenza non doveva essere facile dopo la riunificazione tedesca: una specie di «danza sulle macerie», senza futuro né prospettive. Lui nella vecchia Rdt c’era nato: aveva appena dodici anni quando cadde il Muro di Berlino nel 1989, e in quell’autunno partecipò già alle dimostrazioni di massa che reclamavano un nuovo ordine democratico con la sorella e la madre, attivista per i diritti civili.

Poi col tempo speranze e illusioni si sono afflosciate e Clemens ha iniziato a narrare dal basso, dalle periferie del defunto stato socialista, la vita offesa e le utopie smarrite. La sua singolare scrittura ha dato fin dall’inizio corpo e anima al vuoto in cui si aggirano i personaggi e dove tutto si mescola in un eterno presente perché le cose sembrano non cambiare mai, se non in peggio.

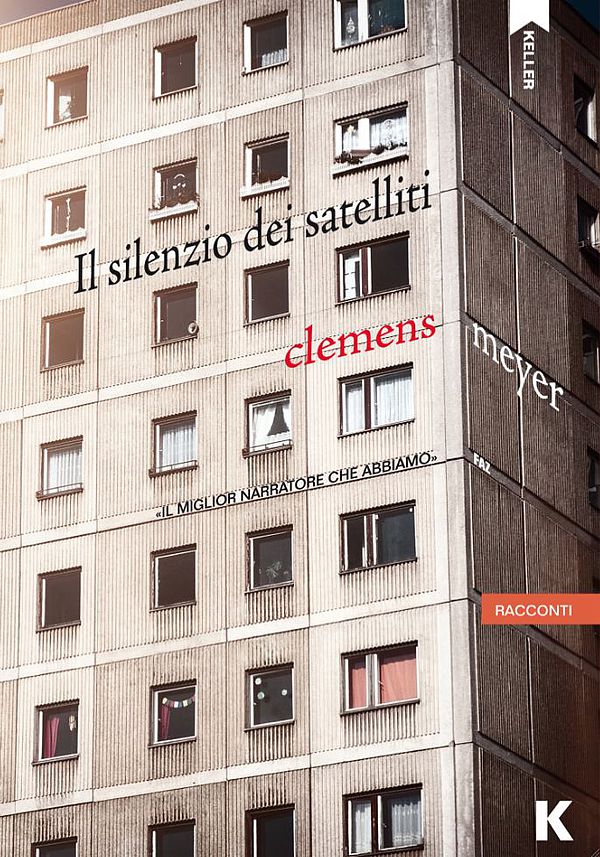

Meyer ha inventato il linguaggio della disillusione senza esiliare sentimenti e memoria, anzi, recuperando piccoli frammenti di speranza, gesti e parole che il dolore non riesce a soffocare. Su tale sfondo si muovono i dodici racconti del volume Il silenzio dei satelliti edito da Keller nell’ottima versione di Roberta Gado e Riccardo Cravero. Sulla scena di paesi e città della ex Rdt, in un paesaggio spesso notturno, tra fabbriche, ferrovie, ciminiere sputafuoco, magazzini, supermercati e caseggiati popolari si alternano figure inquiete, fantasmi alla ricerca di uno spiraglio di luce.

Come l’operaia Christa che di notte pulisce i vagoni dei treni e al bar della stazione fa amicizia, fra un cicchetto e un caffè, con la parrucchiera Birgitt. Due donne umiliate dalla vita che cercano un riscatto, un po’ di umano tepore. Come il guardiano di un complesso che confina con un campo profughi isolato da una recinzione, dove si aggira una ragazza dalla pelle chiarissima e con un piccolo naso a patatina. Nascerà un tenero dialogo tra lui e la giovane Marika dagli occhi azzurri che sembra scomparire nel suo immenso pastrano, forse una russa di origine tedesca che come molti altri se n’era andata dall’Unione Sovietica in dissoluzione. I due si sfiorano attraverso la rete di recinzione, ma poi, grazie a un piccolo spiraglio, eccoli lì, uno accanto all’altra, a guardare il cielo scambiandosi un bacio fugace. Lei è altrove col cuore, scruta in se stessa un passato di violenze e un presente non meno incerto, finché scompare, forse trasferita con molti altri da quel centro dove la polizia è intervenuta per sedare risse e tensioni.

È tenerissima anche la storia del gestore di un chiosco che s’innamora di una ragazza mussulmana. Abitano sullo stesso pianerottolo in un casermone della periferia e fumano talvolta insieme un paio di sigarette seduti sulle scale. Mentre il ragazzo di lei, Hamed, è fuori al lavoro in un internet point. Stranieri con cui nasce un dialogo intenso: parlano di sūra e di religione e a lui sembra di essere finito nel mondo delle Mille e una notte. Decide persino di far visita alla moschea. Poi succede qualcosa di spiacevole: lei rientra ubriaca e sconvolta e lui l’assiste passando la notte sveglio al suo fianco. Resta solo un ricordo e forse un’attesa. Ma ormai è trascorso molto tempo e da allora non si sono più visti. Spariti come in sogno.

Succede in questi racconti che i personaggi si dissolvano nel nulla, come voci zittite dal destino. Mentre il mondo sembra afflosciarsi, lontano ed estraneo, in attesa di eventi che mai si annunciano. E se qualcosa accade, come nel racconto La distanza, finisce per stravolgere la vita: quella del macchinista di un treno merci, fiero del lavoro che svolge da anni e che sognava fin da bambino. Proprio mentre ha ripreso la guida del convoglio che attraversa luoghi pieni di ricordi, ecco profilarsi all’improvviso, fermo sui binari, un uomo che ride: a lui, al destino, alla vita che ha deciso di azzerare. Come consolare la vedova se non rintracciandola per esprimerle tutto il suo dolore fingendosi un vecchio amico d’infanzia del marito.

La quotidianità, in questo caso come nel Ritorno degli Argonauti si mescola al sogno in paesaggi d’infanzia, in immagini che sembrano sottrarsi al triste viavai degli eventi.Nella sua semplicità la scrittura di Meyer sprigiona una forza dirompente e febbrile, fra costanti flashback e imprevedibili pulsioni che danno nuova sostanza alla realtà. Come nel racconto Lo spiraglio in cui l’addetto agli ordini di una ditta di spedizioni si aggira afflitto per la città notturna senza una meta dopo aver scoperto un furto a casa sua. Dopo tanto girovagare entra in una vecchia abitazione dove viene accolto da un’anziana che lo crede suo nipote Lukas da tempo lontano, impegnato in azioni militari, forse morto. Fra i due nasce un affettuoso dialogo che riempie il vuoto circostante: lui si accomoda per poche ore nella nuova casa, non violata come la sua, e qui mangia e riposa. O forse è per ambedue un sogno, nel quale la nonna rivede il nipotino ed è come appagata nel silenzio della notte. Ora lui potrà andare, non prima però di aver indossato l’uniforme di Lukas con la medaglia appuntata sulla stoffa: via, lontano, come lo attendesse una nuova vita proprio là da dove era arrivato. Una piccola battaglia vinta da entrambi.

Non come l’eterno sogno di quel fantino che da sempre voleva gareggiare sul lago ghiacciato di Sankt Moritz. Lo racconta il protagonista che incontrò all’aeroporto di Vienna quell’ometto basso con cui, in attesa del volo per Dresda, si mise a giocare a videopoker in una saletta di slot machine. Lui lavora presso una società ferroviaria nei Balcani e quel fantino gli ricorda suo padre che – strano a dirsi – nella Rdt andava ogni tanto alle corse dei cavalli. Ne è passato del tempo e ora ci si accorge che il mondo come dice l’amico – «è andato a ramengo dappertutto». Un motivo in più per realizzare quel vecchio sogno: così si danno appuntamento in Svizzera per la corsa sul ghiaccio. Ma Frankie, il fantino, non arriva: è morto all’improvviso di ulcera perforante.

Desideri frantumati dal destino, come i ricordi che attraversano la mente di un vecchio, decrepito signore seduto davanti al Mar Baltico: un tempo lavorava nella tranvia a mare, una specie di litoranea, come racconta a un casuale conoscente evocando un mondo ormai scomparso. Sullo sfondo un lontano amore, Lucetta, scomparsa nel settore americano, e l’amico Karli, rimasto imprigionato nella motrice rovesciata dopo una terribile esplosione. Ricordi che si spengono, mentre il vecchio torna al suo solito andante su una panchina davanti al mare: «Qui una volta c’era meno acqua».

Storie fragili e malinconiche, ma mai sentimentali. Racconti di afflizione e speranza, luci che per un attimo rischiarano il buio del passato. Clemens Meyer riesce a dare vita all’epica del quotidiano, con il gusto di una scrittura essenziale e gli scatti di una creatività che scende fino in fondo all’anima. Desideri, speranze e sconfitte raccontano un mondo dove amore e fiducia stentano a crescere, ma dove la speranza non cessa di vivere.