Londra, 25 aprile 1719: William Taylor, libraio-editore, pubblica l’ultima opera di un autore già noto e discusso, sia come giornalista e polemista sia come protagonista di disavventure politiche e finanziarie, che gli erano valse condanne carcerarie. Si chiama Daniel Defoe, ha 59 anni, e questa volta si presenta con un romanzo, dal destino del tutto imprevedibile: La vita e le strane sorprendenti avventure di Robinson Crusoe. Ottiene l’immediato successo che spetta a un’invenzione letteraria in grado di appagare le attese reali del pubblico, proprio in un particolare momento storico. Si era agli inizi del XVIII secolo, i viaggi verso mete ancora ignote andavano di moda, soprattutto in Inghilterra, patria di scopritori, da Dampier, a Cook, alla leggendaria Compagnia di navigazione dei Mari del Sud.

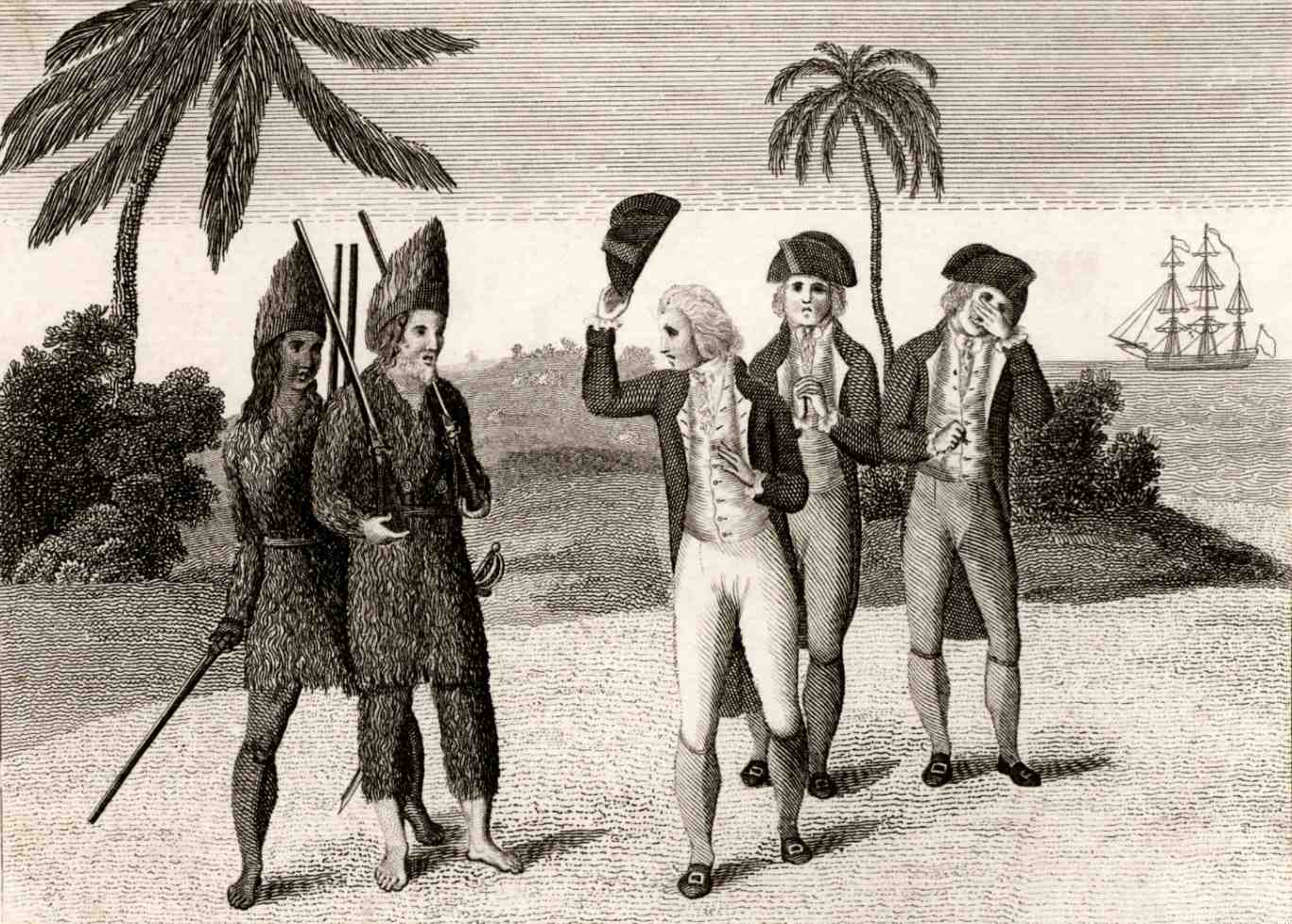

Guidato da un esemplare fiuto giornalistico, Defoe aveva avvertito gli umori di un pubblico, sempre più affascinato dalle conquiste di luoghi esotici che implicano rischi da brivido e di cui il naufragio è il simbolo. E proprio il naufragio del marinaio britannico Alexander Selkirk, scaraventato dalla tempesta su un’isola disabitata di fronte alla costa cilena, dove trascorse quattro anni, fornisce a Defoe la materia prima: un fatto di cronaca da trasformare in narrazione letteraria. Affidata all’immaginazione dello scrittore, la vicenda del naufrago si carica di significati emblematici e allusivi, attribuendo a Robinson Crusoe le dimensioni dell’eroe senza tempo.

La ricorrenza di questo trecentesimo si sta infatti prestando alla rilettura di un libro, su piani diversi. Quello, innanzi tutto, di un nuovo fenomeno editoriale che, in termini attuali, definisce il passaggio dal «bestseller» al «longseller». Avviene quando un successo iniziale si consolida ininterrottamente, nel corso dei secoli, superando giudizi e pregiudizi d’ordine critico o morale o politico per collocarsi fra i classici della letteratura mondiale, sia pure nel controverso filone dei racconti d’avventura popolari.

Sta di fatto che il fortunato romanzo di Defoe ha toccato un vertice forse imbattuto, paragonabile alla Bibbia, sia per il numero delle tirature e delle traduzioni e sia per quello delle imitazioni e interpretazioni. Fra quest’ultime va citato Il Robinson svizzero o un predicatore naufrago e la sua famiglia, manoscritto del parroco bernese Johan David Wyss, poi pubblicato dal figlio Rudolf, docente di filosofia, nel 1820: diventò un classico per l’infanzia, corredato da stupende illustrazioni, adottato come libro di testo nelle scuole e tradotto in una ventina di lingue.

Il nostro Paese, del resto, vanta uno dei più importanti centri di ricerche e studi «robinsoniani»: si trova a Rapperswil, ospita una biblioteca di 4000 opere in oltre 50 lingue e, autentica rarità, la seconda edizione dell’originale pubblicata nel 1719. Inoltre contiene la vasta collezione di film, testi teatrali, dischi, giochi, puzzle, oggetti raccolti e catalogati da Peter Bosshard, figlio di un libraio e antiquario da cui aveva ereditato la passione per i romanzi d’avventura, quali L’isola del tesoro e La capanna dello zio Tom, per poi specializzarsi su Robinson Crusoe. A Rapperswil, ci si preparava a celebrare il trecentesimo con festeggiamenti di grande richiamo turistico, a cui si è dovuto rinunciare, in seguito all’improvvisa morte di Bosshard.

È un filone inesauribile che, nel corso dei secoli, continuerà a esprimersi nelle più svariate forme. Nel 1779, Joachin Heinrich Campe racconta in Robinson der Junge, le vicende di un presunto figlio del naufrago e, nel 1818, il francese Mallès de Baulieu riprende il tema in Le Robinson de douze ans. Non mancheranno neppure le versioni al femminile: Emma ou le Robinson des demoiselles, pubblicato a Parigi nel 1834. Agli albori del femminismo, nel 1902, a Londra esce Miss Robinson Crusoe: con una deliziosa copertina, che sembra anticipare l’integrazione. Vi compare, sotto lo stesso ombrello, una bionda Crusoe a fianco del nero Venerdì. In tempi più recenti, dalla pagina il racconto passa al suono e all’immagine: affidato a dischi, disegni animati, documentari, serie televisive e, naturalmente, al cinema. Si presta, persino, a una parodia umoristica con Laurel e Hardy. Nel 2005, il naufrago è Tom Hanks in Cast Away, che, comunque, non riscatta il film da una certa banalità hollywoodiana.

In queste settimane, l’attenzione mediatica, suscitata dall’anniversario, si è concentrata soprattutto sulla figura di Crusoe che, proprio negli ultimi decenni, ha subito una sorta di riabilitazione. Nel passato, infatti, anche Robinson doveva fare i conti con gli umori morali e politici del momento. Visto da destra, durante il fascismo, rappresentava il tipico inglese colonialista e individualista mentre, da sinistra, non mancarono le accuse di razzismo, provocate dal comportamento paternalista nei confronti di Venerdì, indigeno ossequente.

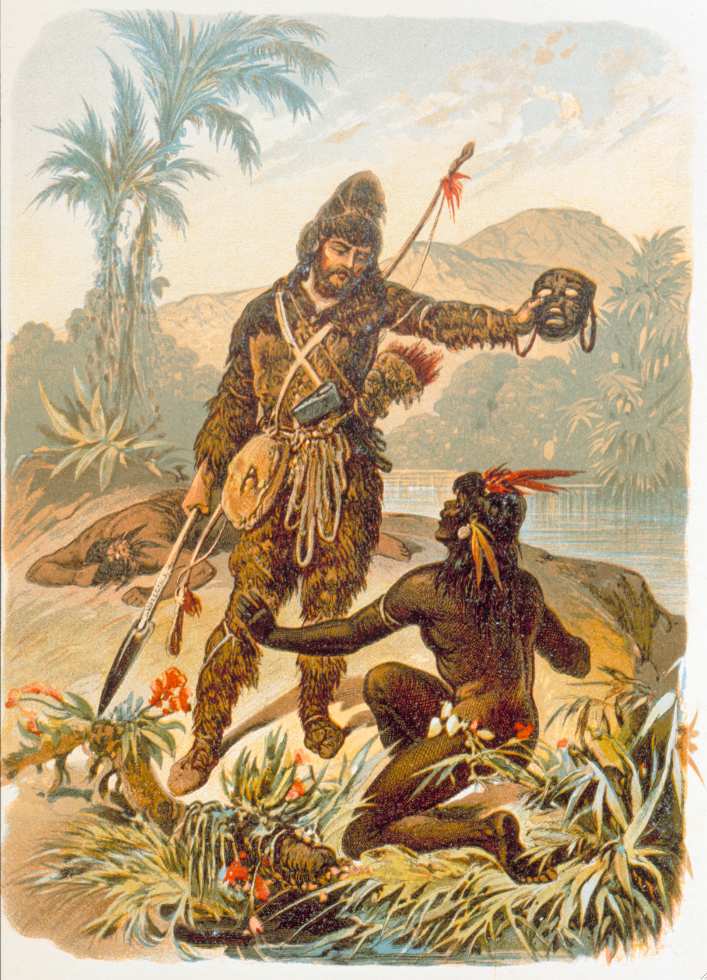

Oggi, si è voltata pagina. Nell’era del ritorno alla natura, della riscoperta della manualità, della rivalutazione della solitudine come antitesi al turismo di massa organizzato, il personaggio che parte per proprio conto, voltando le spalle al consumismo, magari rischiando, ha conquistato simpatie e va persino di moda. Per forza di cose, ha vissuto un’esperienza, adesso irripetibile sul piano materiale: il suo era un isolamento totale, che lo costrinse a inventarsi la sopravvivenza sfruttando ciò che aveva a disposizione: frutti selvatici, foglie, sassi, una caverna, pezzi di legno. Elementi naturali da cui riuscì a ricavare quanto gli serviva: per mangiare, vestirsi, difendersi mobilitando capacità manuali e mentali. Non soltanto coltiva il grano, intreccia cestini di paglia, costruisce utensili ma trasforma in calendario una tavoletta di legno, su cui incide il passare del tempo: 28 anni, 2 mesi e 19 giorni. E compie persino un’impresa eroica e poi educativa: salva un indigeno inseguito dai cannibali, quel Venerdì cui insegnerà alfabeto e numeri.

Propone, insomma, l’esempio dell’uomo che, alle prese con le avversità, si mette alla prova, animato dalla fiducia nelle sue risorse e, non da ultimo, nella buona stella. La vicenda di Robinson Crusoe è a lieto fine e, anche per questo, rimane un modello sempre attuale. A spingere i viaggiatori solitari di oggi, scalatori, velisti, esploratori sottomarini, parapendisti è lo spirito d’avventura, nutrito dalla curiosità, dal coraggio, dal piacere per l’imprevisto ma, in definitiva, dalla certezza di farcela.