Lo scriviamo senza timore che qualcuno alzi la mano e dica «no, ma neppure per idea» (in tal caso, siamo disposti a un contraddittorio che potrebbe fare l’alba, come quando in Parlamento si fa ostruzionismo). Le Lezioni di letteratura di Vladimir Nabokov sono il più bel libro mai scritto sui romanzi: un modo di raccontarli, di apprezzarli, di gustarli, di smontarli e di rimontarli che non aveva precedenti e purtroppo non ha avuto imitatori. Pari, su un altro terreno, al modo che aveva Rainer Werner Fassbinder di parlare dei suoi film prediletti, i melodrammi girati da Douglas Sirk.

Vladimir Nabokov negli anni 50 del Novecento insegnava alla Cornell University – un lavoro che non gli piaceva, interrotto quando il successo – anche economico – di Lolita gli consentì di farne a meno. Diceva di sé «Penso come un genio, scrivo come uno scrittore brillante, parlo come un bambino»: conoscendo il suo punto debole si scriveva le lezioni. Della timidezza, rimane traccia in qualche intervista televisiva: lo scrittore spunta da una muraglia di libri, servono a nascondere che sta leggendo dai suoi foglietti.

«La letteratura è nata il giorno in cui un ragazzino, correndo nella valle di Neanderthal, gridò “al lupo al lupo” ma non c’era nessun lupo dietro di lui». Nabokov sgrombra subito il campo dagli equivoci. La letteratura nasce dall’immaginazione e non va confusa con la realtà. Molto probabilmente il ragazzo fu espulso dalla tribù, come pericoloso provocatore, ma aveva inventato qualcosa che prima non c’era (serve per difendersi da tutti gli scrittori che fanno autofiction, e invece di raccontare il lupo – che comunque un certo interesse lo ha, anche quando è vero – parlano del proprio ombelico).

La magnifica invenzione, allora come oggi, ha un solo scopo: procurare un brivido tra le scapole. Avete letto giusto: «procurare un brivido tra le scapole». Non deve mandare messaggi, non deve cambiare il mondo, non deve spronare le masse alla rivoluzione, non deve farci diventare persone migliori. Se Nabokov sapesse che oggi la sua Lolita è a rischio di censura, uscirebbe dalla tomba per farci a pezzettini. Con lo stesso piglio con cui apriva le lezioni dicendo: «È vietato parlare, mangiare, fumare, lavorare a maglia e per carità, prendete appunti». Alla fine del corso la prova d’esame, qualche domanda è riportata alla fine del libro. Per esempio: «Parlate dell’uso della congiunzione “e” in Flaubert» oppure «A Emma Bovary, i laghi di montagna piacevano con o senza una barchetta solitaria?».

Chi non ama la letteratura, legge le domande d’esame e pensa: «Ma che mania per dettagli, non possiamo parlare di cose più serie, magari la frustrazione della povera Emma che vive in provincia con un marito che non ama e anela alla libertà?» Non sono dettagli, sono la differenza tra un bravo scrittore e un cattivo scrittore. E tra un bravo lettore e un lettore distratto. «Accarezzate i particolari», diceva Vladimir Nabokov ai suoi studenti, soprattutto a quelli che alzavano la mano e parlavano di «istanze» (oggi uno come lui non potrebbe insegnare in nessuna università degli Stati Uniti, e anche fuori non avrebbe vita facile).

Quanto a Madame Bovary, avrebbe fatto meglio a scegliere meglio i romanzi da leggere – evitando di far confusione tra realtà e letteratura, finendo poi malissimo. «Solo ai bambini si può perdonare di identificarsi con i personaggi di un romanzo, o di divertirsi con i libri di avventura scritti male». Esattamente quel che fa Emma, in buona compagnia con i corteggiatori che si sceglie, per esempio Léon: «Io amo soprattutto i poeti. I versi mi sembrano più ricchi di sentimento della prosa, e muovono più facilmente alle lacrime». Una frase così funziona come un vaccino e dura tutta la vita, contro tutti quelli convinti che la poesia sia superiore alla prosa.

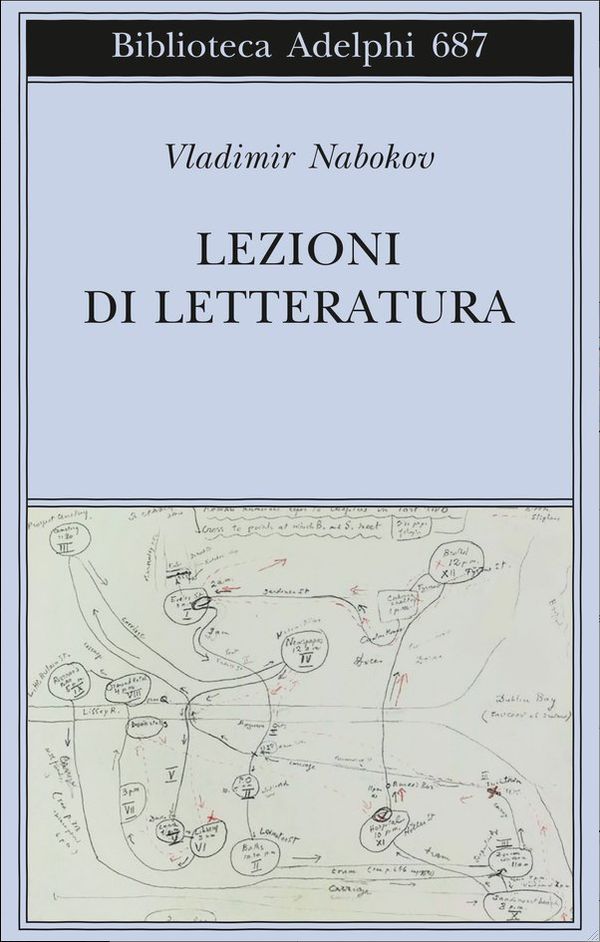

Gli altri romanzi scelti da Nabokov per le Lezioni di letteratura – da poco in libreria nella nuova traduzione Adelphi – sono Mansfield Park di Jane Austen, Casa desolata di Charles Dickens, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mister Hyde di Robert Louis Stevenson, Dalla parte di Swann di Marcel Proust, Ulisse di James Joyce (più o meno, in ordine di difficoltà). Una miniera di osservazioni intelligenti e sorprendenti, che fanno morire d’invidia la moglie di John Updike, una delle fortunate allieve. C’è anche Kafka, con La metamorfosi. Vladimir Nabokov disegna l’identikit del presunto scarafaggio, e da entomologo dilettante scopre che qualcosa non torna.