Fotografie in bianco e nero, istantanee, scatti fortuiti che raccontano le storie di un Paese oggi irriconoscibile in un periodo quasi dimenticato: è l’Italia del dopoguerra, al centro della mostra aperta sino a marzo al Museo di Palazzo Braschi a Roma, e poi a Palazzo del Governatore a Parma sino a maggio 2019. Accoglie i visitatori e dà il titolo alla mostra la spider decappottabile azzurra, una Lancia B24, utilizzata per le riprese del film Il Sorpasso di Dino Risi, simbolo della rinascita dell’Italia che, nel 1962, anno di produzione del film, ormai filava a tutta velocità malgrado i contrasti sociali e le incongruenze che attraversavano la penisola.

«Bisogna ricordare che le spider del Sorpasso erano due» – ci svela ironico Enrico Menduni curatore della mostra insieme a Gabriele D’Autilia – «quella in mostra era stata utilizzata per le riprese del film intorno a Roma, mentre l’altra, come da copione, era precipitata in mare, perché “di sorpasso” si può anche fare una brutta fine. E la nostra mostra vuole alludere anche a questo, infatti racconta il periodo in cui l’Italia trovò le energie per ricominciare, alle volte in forma volgare; incurante del passato; piena di goffaggini, ma con grande efficacia, riuscendo in un primo tempo a rimettersi in piedi, e poi, persino a superare storici pregiudizi e arretratezze, oltre a qualche altro Paese. Naturalmente questa rapidità provocò anche diversi pasticci. In qualche modo il film di Risi è una metafora che noi abbiamo preso e utilizzato come ideale raffronto».

Un racconto fatto di luoghi, di facce, di storie, illustrato da centosessanta scatti in bianco e nero, videoinstallazioni e documentari dell’Archivio Storico dell’Istituto Luce dove si vede come un Paese martoriato dalla guerra, diviso e stremato, riuscì a trovare la forza e la vitalità necessarie per la sua ricostruzione, ma anche per immaginare il proprio futuro ed entrare nella modernità. «Il vero mistero» – aggiunge Menduni – «è come, litigando e bastonandosi sulle piazze e tirandosi anche delle schioppettate, gli italiani siano riusciti però, a mandare avanti il Paese».

Nell’intento di svelarlo, ma soprattutto di documentarlo, i due curatori sono andati a cercare immagini negli archivi delle agenzie fotografiche dell’epoca e in quello Publifoto conservato, con altri importanti fondi, presso il Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma, e hanno visionato, spesso stampato, decine di rullini ancora inediti poiché, a parte gli scatti di fotografi italiani conosciuti come Gianni Berengo Gardin, Cecilia Mangini, Fulvio Roiter, Tazio Secchiaroli, Wanda Wultz, Caio Mario Garrubba, Pepi Merisio, Bruno Munari, Ferruccio Leiss; e quelli degli stranieri, tra i quali c’erano anche i più famosi Willian Klein, Alfred Eisenstaedt e Gordon Parks, ci sono centinaia di fotografie di «illustri sconosciuti».

«Noi li abbiamo chiamati i “senza nome”: erano dei fotografi che lavoravano per le agenzie e che una volta consegnati i rullini, non ne sapevano più niente, anzi spesso non sapevano neppure se il loro obbiettivo avesse catturato qualcosa di “speciale” oppure no, e comunque perdevano ogni diritto sulle foto, sia professionale che artistico». – chiosa Menduni – «Negli archivi ne abbiamo trovate centinaia, di queste foto, spesso senza alcuna informazione circa l’anno, o il luogo dove sono state scattate. Tuttavia per una visione non realistica, ma che aggiungesse ulteriori elementi sul “sogno italiano” sono immagini belle e altrettanto importanti di quelle dei maestri riconosciuti».

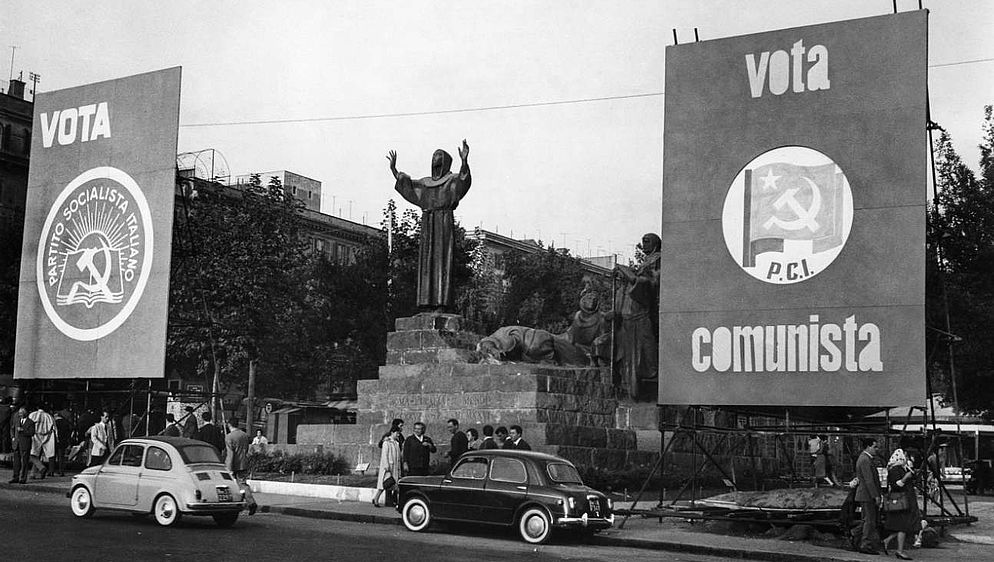

Così nelle dieci sezioni a tema della mostra troviamo anche gli scatti dei fotografi anonimi che hanno percorso e immortalato l’Italia, interessati alla mondanità, alla politica, all’economia, alla quotidianità come alla rinnovata vita culturale del Paese, al cinema e alla pubblicità, le grandi scoperte dell’Italia del boom economico. È un caleidoscopio che ricompone davanti ai nostri occhi una realtà per noi difficile da immaginare, ma anche tutto un bagaglio di emozioni: le speranze, le animosità, gli entusiasmi, le perplessità, le critiche, che agitarono l’opinione pubblica in quegli anni.

Molte sono le fotografie che ci hanno colpito come quella del piccolo corteo nuziale che avanza su un cammino stretto tra cumuli di macerie. L’abito bianco della sposa spicca in mezzo ai vestiti neri e sulle facce serie c’è un’espressione di timida speranza. È una foto scattata da Luigi Gallotta a Eboli. C’è l’immagine, realizzata da Vestri, sul grande viadotto ferroviario di Bucine, ricostruito in tempi record e festeggiato con una tavolata collettiva. Vediamo fotografie di treni merci scortati dalla polizia; di Fiorello La Guardia, ex sindaco di New York e direttore del Piano Marshall, insieme a bambini e suore sorridenti. Ma c’è anche la partenza del Giro d’Italia circondato da una folla oceanica che all’epoca tifava per i ciclisti e sognava i bolidi della Mille Miglia e i loro temerari piloti.

C’è una cantina, dove dal soffitto pendono salami e insaccati, con una piccola folla seduta davanti alla televisione che troneggia contro una parete. Vediamo Don Milani e i ragazzi di Barbiana; i comizi politici a Roma; una Fiat Seicento in panne, con tanto di foto di Mussolini sul lunotto posteriore e i passeggeri in camicia nera in attesa che il meccanico abbia finito per proseguire per Predappio. I viaggi di nozze sul Settebello il treno della modernità degli italiani; i concorsi di Miss Italia; le feste da ballo eleganti e una fotografia inedita di La Dolce Vita scattata durante le prove del film. Si riconosce Anita Ekberg nell’acqua della Fontana di Trevi con due enormi stivali da pescatore, e Federico Fellini che l’aiuta da bordo Fontana. Una foto curiosa, ma all’epoca, era il 1960, forse giudicata poco «poetica» e per questo mai pubblicata.