Questa primavera a Parigi va in scena Camille Pissarro. Contemporaneamente due mostre espongono la sua opera e il suo pensiero. Sì, perché Pissarro è un artista molto amato dai parigini che vedono in lui una sorta di guru della vita agreste, di innovatore e di patriarca un po’ distaccato e burbero. Due mostre, dicevamo, diverse una dall’altra, per taglio e qualità. La prima al Musée Marmottan Monet è un’esposizione monografica che comprende sessanta lavori: spaziano dalla sua giovinezza alle Antille sino agli ultimi paesaggi urbani di Parigi, Rouen, Dieppe e Le Havre. Un’esposizione simpatica, tutta da vedere per avere in un colpo d’occhio la visione completa del suo lavoro. Una visione parziale, però. Perché la mostra strizza l’occhio al visitatore puntando unicamente sull’aspetto bucolico delle sue opere. Al contrario il Musée du Luxembourg propone le opere dell’ultimo periodo, quando l’artista si stabilisce con la famiglia a Éragny-sur-Epte, a pochi chilometri da Parigi. Quindi dal 1884 al 1903, anno della sua morte. Pur essendo un percorso parziale i curatori ne centrano l’aspetto più importante: quello che fa comprendere i suoi dipinti… perché Pissarro era anarchico.

A questo punto si potrebbe aprire una querelle senza fine sulla problematica legata al pensiero politico di un intellettuale in stretto rapporto con la sua opera. Dibattito recentissimo, come sta a dimostrare l’interesse suscitato dalla pubblicazione nel 2014 degli Schwarze Hefte, i Quaderni neri, di Martin Heidegger contenenti forti connotazioni antisemite. Già si sapeva dell’adesione di Heidegger al nazismo, ma gli Schwarze Hefte gettano forse nuova luce sulla problematica. Se per il pensiero di Heidegger il nazionalsocialismo sembra teoreticamente non influire sulle sue costruzioni filosofiche, per Pissarro, al contrario, l’adesione all’anarchismo è fondamentale per comprenderne l’opera. Tacerla dimostra un approccio non particolarmente scientifico.

Di Pissarro si ricordano i 28 disegni delle Turpitudes Sociales dedicati alle due nipoti Alice ed Esther che vivevano a Londra. Nell’immagine del frontespizio si nota chiaramente sullo sfondo attorno al sole nascente la parola «anarchie», mentre in primo piano un vecchio filosofo con la falce in spalla osserva la scena. Durante tutta la sua vita l’artista collabora con la stampa anarchica, prima con «La Plume», poi con Le Révolté di Jean Grave nei suoi cambiamenti di testata: La Révolte e «Les Temps Nouveaux» per il quale disegna pure la copertina della conferenza di Pëtr Alekseevič Kropotkin. Proprio di quest’ultimo, e probabilmente del volume La conquista del pane, scrive: «ho appena letto il libro di Kropotkin. Bisogna confessare che, se è utopico, in ogni caso è un bel sogno. E poiché abbiamo avuto spesso l’esempio di utopie divenute realtà, niente ci impedisce di credere che sarà possibile un giorno, a meno che l’uomo non ritorni alla barbarie completa». In una lettera al figlio Lucien, datata Éragny 8 luglio 1891, scrive: «Sto leggendo in questo momento Proudhon. È assolutamente d’accordo con le nostre idee, il suo libro La giustizia nella Rivoluzione deve essere letto dall’inizio alla fine».

I teorici del movimento anarchico, in ogni caso, si muovono in due direzioni contrapposte. Da un lato l’esasperazione dell’ignoto, il nuovo, quello che non si conosce e non si può prospettare, né spiegare. Dall’altro la tendenza a ripiegare verso il noto. In questa direzione vi è la riscoperta, per esempio, delle corporazioni medievali.

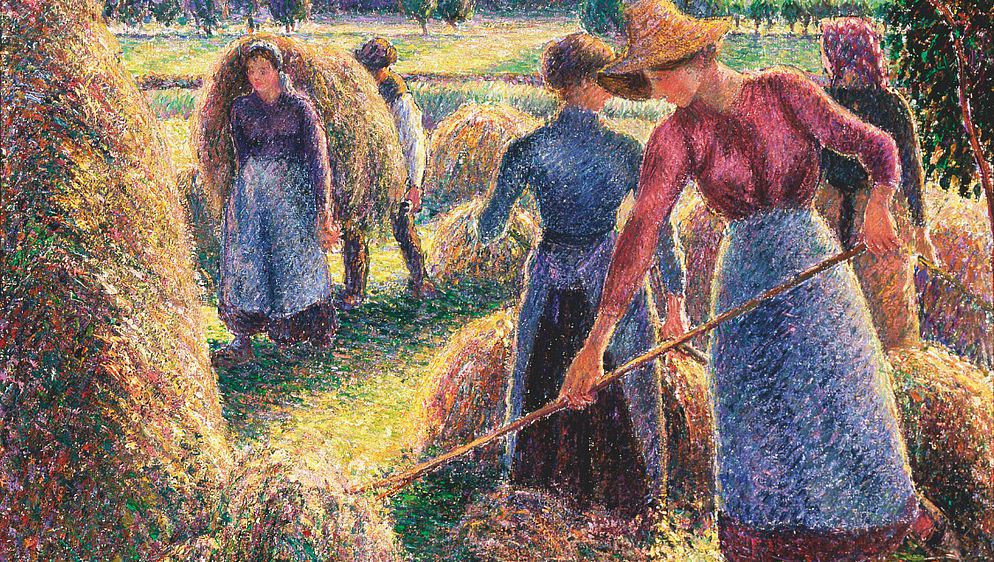

Pissarro si muove in tutte e due le direzioni. Sul piano formale è alla ricerca del nuovo sperimentando il puntinismo e gli accordi cromatici basati sulle ultime teorie della luce. Almeno all’inizio, e con un certo scetticismo. Fino al 1890 quando scrive a Lucien: «non è più il punto, che ho interamente abbandonato, per rimettermi alla divisione dei colori puri». Tutto il contrario, per esempio, di Courbet – comunardo e amico di Proudhon che gli dedica Du principe de l’art et de sa destination sociale – il quale con il suo realismo antiaccademico si muove nel solco della tradizione. Dal punto di vista dei soggetti rappresentati, invece, Pissarro si rivolge verso il passato. Quel passato rappresentato dai contadini, tanto amati da Kropotkin, che assurgono a emblema di una nuova arcadia. Non c’è sofferenza nei loro volti, fatica nei loro gesti, angoscia nel loro idilliaco mondo. Ma una sorta di rivendicazione del bello e del buono.

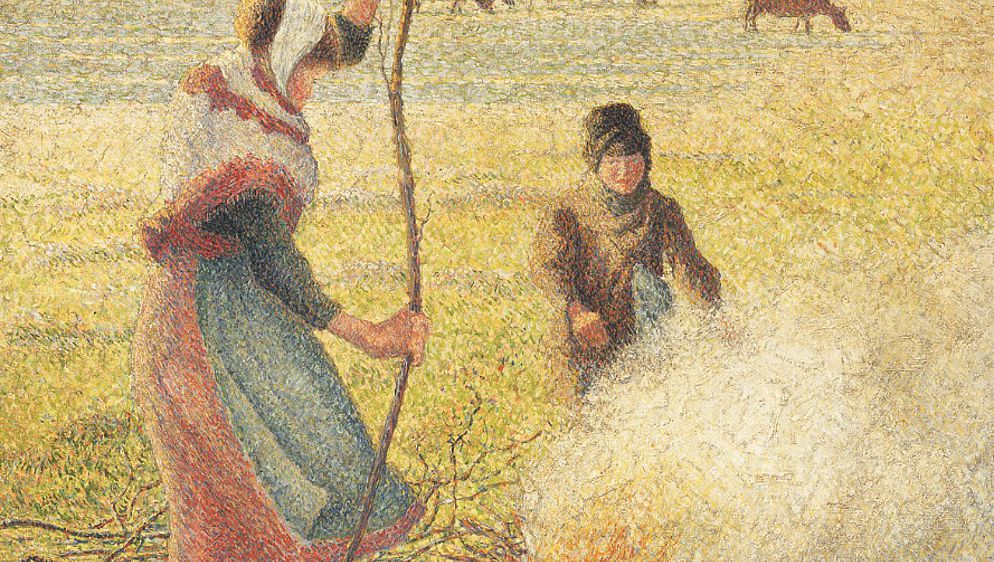

La mostra al Musée du Luxembourg racconta di questo incontro con la natura. La pittura all’aria aperta, lo sbocciare dei fiori ad aprile, l’estasi dell’autunno con le foglie che cadono. «La casa è stupenda e non cara, mille franchi, giardino e prati compresi», scrive a Lucien il 1. marzo 1884. «Ma ecco che la primavera inizia, i prati sono verdi, i profili nitidi in lontananza». I giardini, gli alberi, le case, i paesaggi spogli o lussureggianti sono al centro dei suoi dipinti. Ma anche i lavori nei campi come nello splendido olio Gelée blanche, jeune paysanne faisant du feu del 1888 o La Cueillette des pommes dello stesso anno.

Pissarro non rimane sempre a Éragny, ma si sposta per trovare nuovi stimoli pittorici con altri paesaggi e soprattutto per recarsi a Parigi per incontrare il suo mercante e gallerista: tale Paul Durand-Ruel che definisce speculatore e sciacallo. Nel 1894, dopo l’assassinio del presidente Marie-François Sadi Carnot a Lione da parte dell’anarchico Sante Caserio, si rifugia per un breve periodo in Belgio in compagnia degli anarchici Théo Van Rysselberghe ed Élisee Reclus.

In questi anni dipinge dieci quadri per volta per cercare di sopravvivere e mantenere la numerosa famiglia composta da sei figli piccoli; ma è una lotta impari e difficilmente riesce a vendere qualcosa. Si imbarca pure in un’avventura editoriale artigianale assieme al figlio Lucien: la Eragny Press che pubblica 33 volumi ispirati esteticamente al movimento inglese Art & Crafts di William Morris. Libri ricercati, stampati in poche copie, con una grafica raffinata e pulita. Fra questi Hérodias di Gustave Flaubert, lo scrittore che denuncia l’ipocrisia della morale borghese, ma pure l’Histoire de la Reine du Matin et de Soliman Ben Daoud, Prince des génies di Gérard de Nerval o Choix de sonnets di Pierre de Ronsard.

Il commissario della mostra Richard Brettell, direttore de l’Edith o’Donnell Institute of Art History / The University of Texas at Dallas, scrive che «Pissarro non illustra la teoria anarchica ma le dà forma nell’arte».

Al Luxembourg possiamo ammirare un centinaio di opere fra dipinti, acquarelli, guazzi e litografie oltre naturalmente alla cartella originale delle Turpitudes Sociales (i disegni interni invece sono visibili tramite uno schermo luminoso) e alle edizioni dell’Eragny Press.

Durante il viaggio per Parigi potete documentarvi leggendo i volumi Camille Pissarro. Grafica anarchica di Benito Recchilongo e Camille Pissarro. Mio caro Lucien. Lettere al figlio su arte e anarchia a cura di Eva Civolani e Antonietta Gabellini.