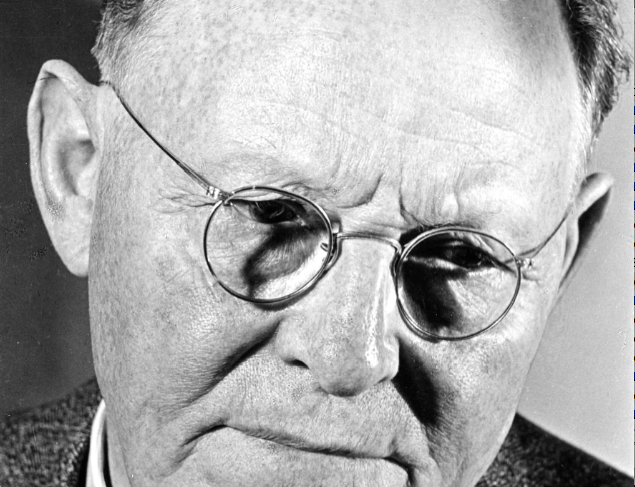

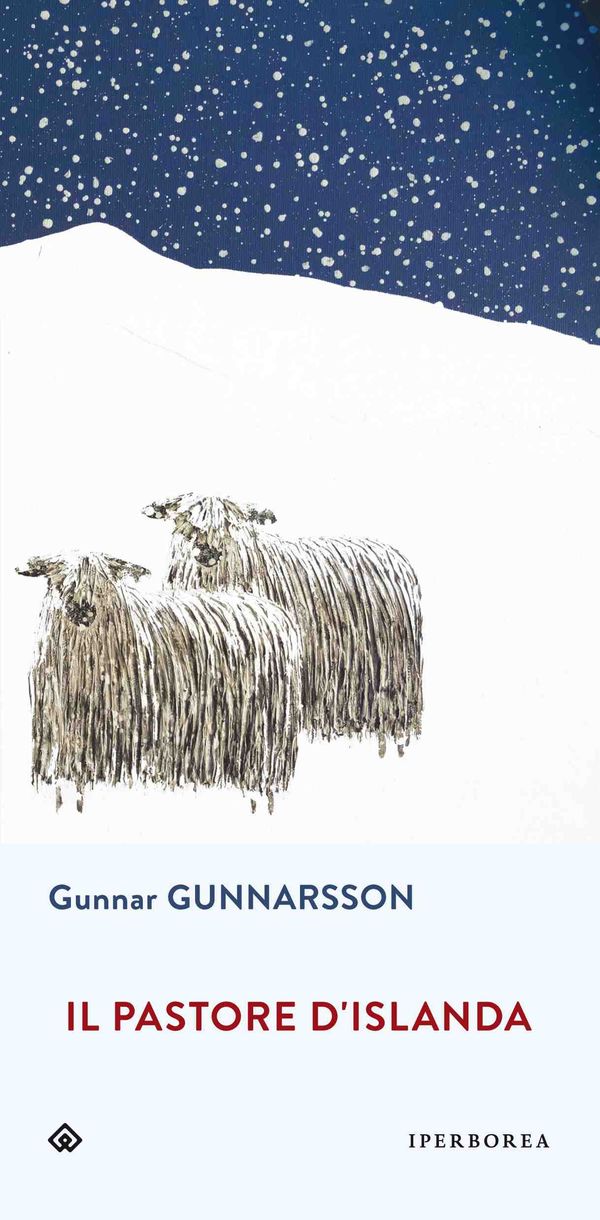

La storia che racconta Il pastore d’Islanda di Gunnar Gunnarsson (1889-1975), edito ora da Iperborea – ma l’originale è del 1936 – è di una semplicità disarmante. Un pastore di 54 anni di nome Benedikt vive in un piccolo villaggio a sud est dell’isola, sul confine tra due mondi diversi: da una parte poche fattorie isolate popolate da famiglie contadine, dall’altra la natura selvaggia, il Vatnajökull, un deserto di montagne e ghiacciai che si perde all’infinito. Da ventisette anni, ogni prima domenica dell’Avvento, Benedikt si mette in cammino per andare a recuperare le pecore della sua comunità che si sono perse in quel mare di ghiaccio e destinate a morire di freddo e di fame.

Nessuno glielo chiede e nessuno lo ricompensa per questo; lo fa perché gli sembra giusto farlo: «sono pur sempre esseri viventi» scrive Gunnarsson. Nel suo viaggio Benedikt non è solo; con lui partono il fido Leò detto Papa, un cane eccezionale che segue le piste anche a trenta gradi sotto zero, e Roccia, il suo flemmatico montone guida. Una vera Trinità come l’ha chiamata qualche critico rifacendosi simbolicamente al pensiero cristiano professato dell’autore che durante il viaggio si spartisce il cibo, le sofferenze e le gioie. Dopo settimane di stenti e fatiche disumane il trio rientra nella «civiltà» con gli animali salvati, il giorno successivo il Natale. E nella prima fattoria nella quale si imbatte il vecchio pastore incontrerà un giovane suo omonimo (non a caso) andato alla sua ricerca e che possiamo immaginare continuerà la sua missione.

La storia è tutta qui: il rapporto speciale tra un uomo caparbio e la natura scatenata, sviluppato in modo profondo lungo un’ottantina di pagine; tanto per ricordare come non sia il numero delle righe a contare ma l’intensità dei sentimenti espressi. Un tema affrontato da altri autori e da realizzatori di film, ma che Gunnarsson descrive con uno stile asciutto che prende la testa e il cuore e ci fa quasi rannicchiare su noi stessi, sbigottiti davanti alla furia degli elementi scatenati.

Nella postfazione Jon Kalman Stefànsson, anche lui scrittore islandese contemporaneo (tra i suoi libri tradotti in italiano per Iperorea: I pesci non hanno gambe e Paradiso e Inferno) paragona il Pastore d’Islanda a Fame di Knut Hamsun e a Morte a Venezia di Thomas Mann: «la trama non è mai fondamentale, semmai lo è il modo nel quale la trama viene sviluppata». Stefànsson ci svela che ogni anno lui riprende in mano quel racconto proprio la prima domenica di Avvento e lo termina per Natale: «lo leggo lentamente, assaporandolo, come si assapora la compagnia di un vecchio amico».

Poi naturalmente c’è la scrittura stringata di Gunnarsson, poetica e al tempo stesso realistica, con descrizioni straordinarie dei fenomeni della Natura matrigna e non priva di riflessioni: «E prima di passare in casa, strinse lo stoppino della candela tra due dita. È un atto di compassione verso la luce, non lasciare che si consumi invano».

La nota di Alessandro Zironi che chiude il volumetto, centrata sulla fine dell’idillio islandese (lo scontro tra una Islanda agricola in via di sparizione e la modernità che avanza), inquadra invece la personalità di Gunnar Gunnarsson in riferimento alla nostalgia per un mondo che scompare e alle sue posizioni nell’ambito del Movimento letterario, ma anche politico, Panscandinavo, poi strumentalizzato a suo favore dalla Germania nazista. Ma come per Hamsun questo conta relativamente poco. Sono i loro libri che bisogna leggere.