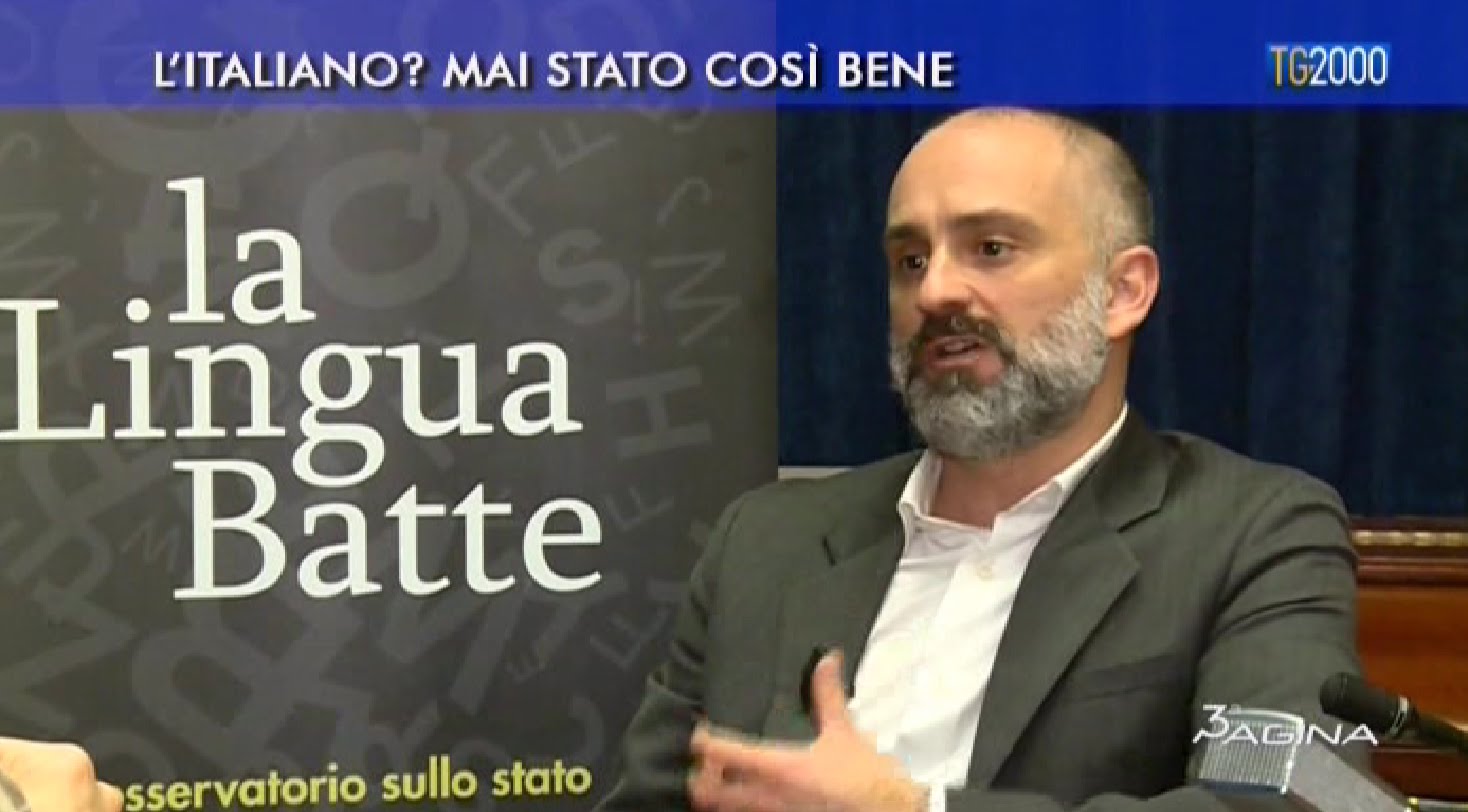

Nel panorama internazionale, o almeno europeo, la linguistica italiana si segnala per un canone non diffusissimo altrove: un filone di studi e quindi di libri dedicati al polso attuale della lingua e a qualche azzardo prognostico. «Come sta – cioè – l’italiano contemporaneo e dove sta andando, sul breve e sul medio termine». Maestro di questa linea è certamente Giuseppe Antonelli, che è professore di Linguistica italiana nell’Università di Cassino ma è anche noto perché conduce, sulla terza rete della Rai radiofonica, una seguita trasmissione linguistica che si chiama La lingua batte.

Della preoccupazione scientifica sullo stato generale della nostra lingua fa parte anche la tentazione seriale: repertori lessicali millesimati, edizioni e aggiornamenti di studi e rilevazioni, veri e propri osservatori sistematicamente attenti a evoluzioni, tendenze, scricchiolii. Non stupisce quindi questo titolo, L’italiano nella società della comunicazione 2.0, dove il 2.0 ammicca al linguaggio tecnologico e cattura, con la stessa fava, almeno tre piccioni: la seconda edizione di uno studio dello stesso Antonelli di una decina di anni fa; l’allusione al fatto che parte consistente delle evoluzioni linguistiche attuali hanno a che fare con milieux tecnologici; il richiamo forse a nuovi studi, più recenti, che arricchiscono e qualificano quell’approccio ormai datato. Per ammissione dello stesso Antonelli, questo libro rimane «immutato» rispetto alla prima edizione per quasi duecento delle duecentoquaranta pagine totali e ha nel solo ultimo capitolo l’unico materiale inedito.

Ultimo capitolo, quindi, che si intitola Una lingua in e-voluzione (2007-2016). Dove, al netto dei fenomeni lessicali, perché il settore delle parole è notoriamente quello più periferico, precario, episodico e di moda, si capisce che per trovare qualcosa di nuovo bisogna superare la dimensione linguistica e abbracciare la molto meno circoscritta e osservabile sfera comunicativa. La verità è che il sistema linguistico, la struttura della lingua non soffre per nulla evoluzioni e confusioni tecnologiche; come diceva Tullio De Mauro già una ventina di anni fa, «non mi sembra di vedere nessuna novità di base, biologica, nelle nuove tecnologie di raccolta e fissazione e trasmissione dell’informazione affidata al nostro linguaggio».

La storia delle nuove tecnologie (delle vecchie nuove tecnologie e di quelle più recenti) è notoriamente piena di sorprese e di cantonate: qualche anno fa andava di moda dire che nessuno avrebbe potuto pronosticare il successo degli sms, poi il fenomeno è esploso e imploso nel giro di pochi anni, vanno e vengono fiumi carsici comunicativi in barba a sapienti osservatori della comunicazione umana e l’unica certezza – viene da usare una formula da sbadiglio – è che non ci sono certezze.

Certo è che, accettata la svolta comunicativa in tutto ciò, qualche prospettiva interessante in mezzo al pugno di mosche del linguista moderno finisce per rimanere. Tre esempi? La nozione legata al cosiddetto hashtag, un gesto pragmatico, un «buttar dentro» un tema in una situazione discorsiva; il repentino cambio di significato della parola sociale, che in pochissimi anni è passato da «legato alla società» a «legato alla socializzazione»; l’assolutamente nuovo storytelling delle serie tv.

«Alla prova di un’analisi scientifica, quasi tutte le opinioni correnti intorno alla lingua telematica si rivelano leggende. Compresa quella sul progressivo imbarbarimento grammaticale. L’italiano resta al sicuro, ben saldo: anche perché i prestiti dall’inglese restano circoscritti all’ambito del lessico e non intaccano in alcun modo le strutture sintattiche o grammaticali».

Bibliografia

Giuseppe Antonelli, L’italiano nella società della comunicazione 2.0, Bologna, il Mulino, 2016