«Un gruppo in crescita tanto veloce, e che giornalmente praticava nuove e strane villainies, non poteva non dotarsi di una parlata che fosse compresa unicamente dal gruppo stesso. Tale fu lo scopo per cui fu inventata questa lingua, che taluni chiamano “francese del venditore ambulante”».

Daniel Heller-Roazen insegna Letteratura comparata nell’Università di Princeton. Il sito della editrice maceratese Quodlibet (che fa, in italiano, «quello che piace») ci dice che ha già pubblicato tra l’altro, in traduzione, un saggio sull’oblio delle lingue e uno su Il tatto interno. Archeologia di una sensazione dedicato alla percezione di sé nella storia del pensiero occidentale. Ora, diciamo subito che leggendo questo suo ultimo Lingue oscure. L’arte dei furfanti e dei poeti viene un forte desiderio di dedicarsi a studi di letteratura comparata e una subitanea invidia per chi, come lui, lo può fare con il profitto e il divertimento che da questo libro in più punti saltano fuori.

In linguistica il gergo si colloca più o meno dove stanno di casa registri e sottocodici, a metà strada tra due assi di variazione che i sociolinguisti chiamano diafasici e diastratici. In senso tradizionale, un tipo di lingua per essere un gergo deve avere due caratteristiche: il carattere criptico che trasmette significati linguistici opachi e sconosciuti per il resto della comunità e la condivisione presso i suoi parlanti di un comune sentimento di appartenenza; vale a dire: «parliamo così, gli altri non ci capiscono e formiamo un gruppo compatto con interessi comuni».

A queste caratteristiche, più passi del magnifico libro di Heller-Roazen ne aggiungono una terza: il gergo serve, di regola, per fare qualcosa di male, il più delle volte per delinquere. Pensiamo all’inglese cant: «il cant fa un passo in più rispetto al jargon. Il suo scopo principale è ingannare, truffare e occultare. È la lingua usata dai mendicanti e dai criminali per nascondere le loro attività disoneste ed illegali». L’occasione è quella di passare in rassegna tutta una serie di marginalità: dagli spunti che vengono da una serie di faldoni legali quattrocenteschi con le attività di una banda di furfanti e le chiavi del gergo corrente al suo interno; a un Liber vagatorum («Libro dei vagabondi») cinquecentesco uscito con prefazione severa di Martin Lutero; ai nomi con cui gli dei dell’antica Grecia chiamavano le cose terrene; ai gerghi del francese, con nomi che sono tutto un programma: il verlan, il javanais, la lingua delle prostitute francesi dell’Ottocento, quello dei macellai parigini.

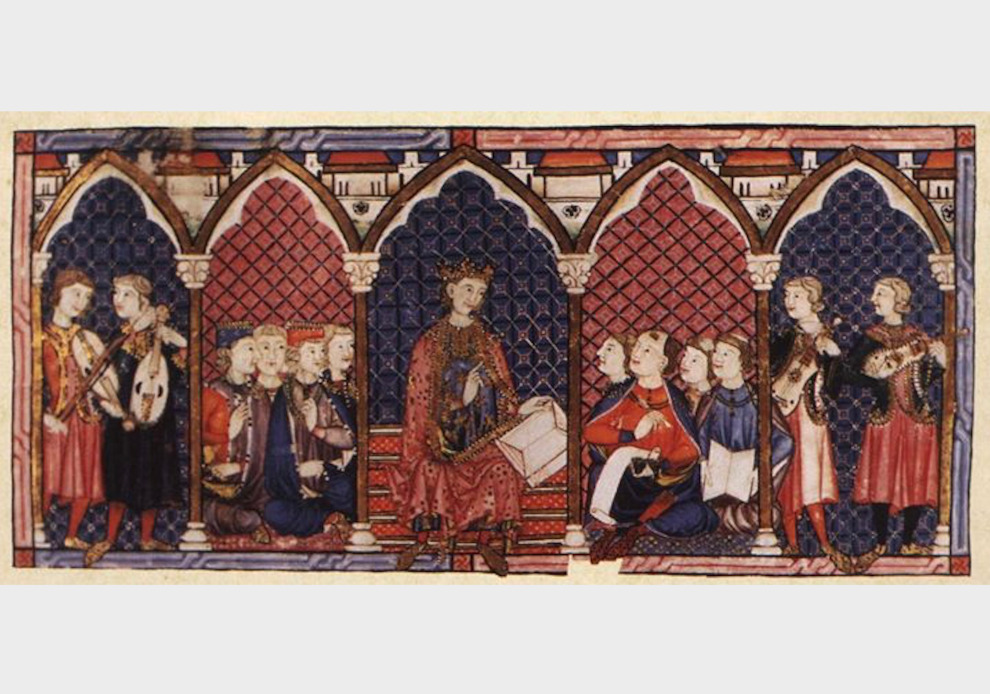

Ma, nell’immaginifico settore di studi delle letterature comparate (l’invidia nei confronti dell’autore prende forma più concreta, avanzando con la lettura), il gergo aumenta la sua portata e viene arditamente paragonato alla poesia (non è forse la poesia una sorta di codice nascosto dei poeti?) e alla letteratura in generale; tanto che l’interrogarsi sui gerghi diventa piano piano, in questo libro, un’indagine sul senso dei canoni letterari. C’è per esempio un capitolo, il quarto, dove si trattano i misteri dell’opera dei trovatori medievali. «Le opere vernacolari del Medioevo, a dispetto della loro relativamente giovane età, sono più oscure di quelle prodotte dal mondo antico», tanto da rientrare a pieno titolo nell’ampia descrizione dei codici nascosti.

Del poco certo attorno a questi poeti di respiro europeo precoce c’è il porre al centro della loro opera la donna amata; il cui nome è però spesso dissimulato, ricorrendo addirittura a forme maschili («Mon Esteve» «Stefano mio», «Mon Bel Vezi» «Mio Buon Vicino», «Fin Joy» «Pura Gioia», «Bel Esgar» «Bello Sguardo»). Su tutti risplende, nelle ultime righe di questa sezione, il nome di Na Castelloza, donna trovatore (trovatrice? Trovatora? Si diventa matti, in questo periodo!) del XII secolo. Unica donna a fare uso di un segnale, «ella chiamò il suo amato, con luminosa oscurità, Bels Noms “Bel Nome”».

Bibliografia

Daniel Heller-Roazen, Lingue oscure. L’arte dei furfanti e dei poeti, Macerata, Quodlibet, 2019.