A un certo punto qualcosa cambiò nello sguardo e nelle intenzioni degli artisti: dopo gli orrori e le sofferenze causate dal secondo conflitto mondiale, essi non trovavano più risposte né nella bellezza della forma, ormai distante e inefficace, né nelle esperienze delle avanguardie storiche, ormai logore e sorpassate. Nessuno di loro poteva più permettersi, adesso, di interessarsi a una mera rivoluzione estetica. Era tempo di rimettere in discussione il senso stesso del fare arte, liberandosi da schemi figurativi e geo-metrici per creare un nuovo rapporto con la realtà. La caduta delle grandi teorie e delle finalità ultime dell’Occidente li spinge così a intraprendere la ricerca di strade inedite per esprimersi, capaci di restituirgli una possibilità di azione nel mondo.

Questo stato d’animo, che attraversa l’Europa tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, viene fatto confluire nell’etichetta di «arte informale», più che una corrente una condizione, un sentire comune a numerosi artisti mossi dalla volontà di contestare i modelli del passato partendo da una pittura totalmente materica, segnica e gestuale. La materia primordiale, il segno violento e il gesto istintivo diventano difatti le componenti essenziali di una poetica che ridefinisce l’oggetto artistico, il significato dell’immagine e il concetto di spazio.

Una mostra allestita nelle sale del Museo Civico Villa Cedri a Bellinzona, intitolata Burri, Fontana, Afro, Capogrossi. Nuovi orizzonti nell’arte del secondo dopoguerra, raccoglie i lavori di quattro protagonisti della stagione informale italiana e internazionale che seppero riformulare, ognuno secondo declinazioni differenti, soluzioni radicali all’insegna del rifiuto delle norme della tradizione e di una piena libertà creativa.

Alberto Burri giungeva a questo traguardo contaminando lentamente la sua pittura con inserti di materiali selezionati per le loro potenzialità formali ed emozionali, fino ad arrivare a sostituire del tutto la pasta pittorica con pezzi di legno, stracci, sacchi di juta, plastiche e lamiere. L’artista non lasciava inermi questi elementi, li lacerava, li rattoppava e li bruciava per sfruttarne la vitalità della consistenza e indagarne la valenza espressiva. Non cercava di trasformarli per rappresentare qualcosa al di là di essi, ma ne faceva strumento per la conquista di immagini che non avevano precedenti nella storia dell’arte.

Anche Lucio Fontana ambiva a superare l’insufficienza del quadro convenzionale protendendosi verso orizzonti formali fino a quel momento sconosciuti. Per lui l’opera era un divenire della materia nello spazio: il piano della pittura andava azzerato bucandolo e aprendolo, il volume della scultura andava ridefinito spaccandolo e incidendolo. Con i suoi laconici tagli, l’artista suggeriva che lo spazio non si fermava sulla superficie ma la attraversava proseguendo il suo cammino. Fontana oltrepassava in questo modo i limiti della tela e della materia accedendo, per la prima volta, a dimensioni più vaste.

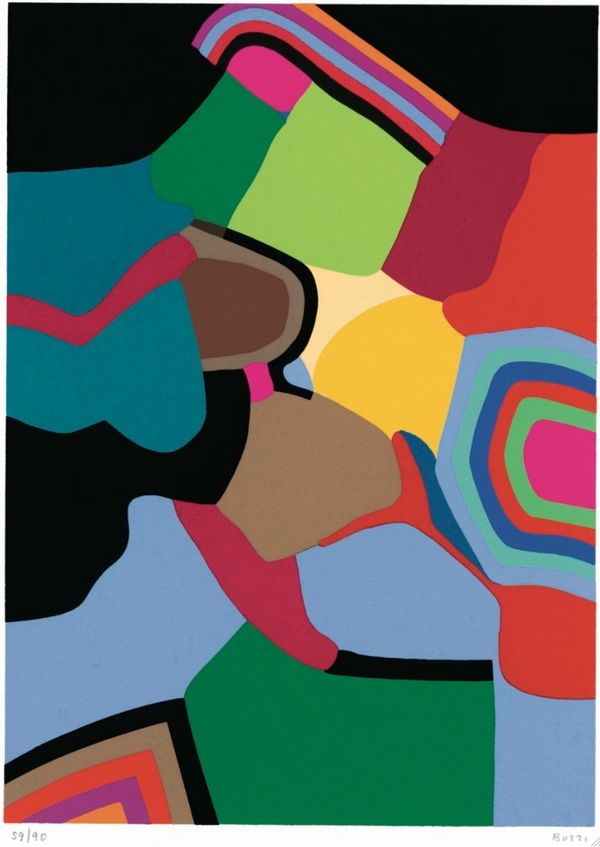

Dal canto suo Afro Basaldella scopriva Oltreoceano, dove la sua fama nasceva per poi approdare in un secondo momento in ambito europeo, quel mondo di immagini inedito a cui a metà del Novecento i maestri americani dell’Action Painting e dell’Espressionismo astratto stavano dando vita. L’artista arrivava così a una pittura di forma, luce e colore in bilico tra reale e astratto, a una cifra stilistica dettata dall’elegante ritmo della linea e dalla delicata modulazione cromatica che si faceva portatrice di visioni mentali.

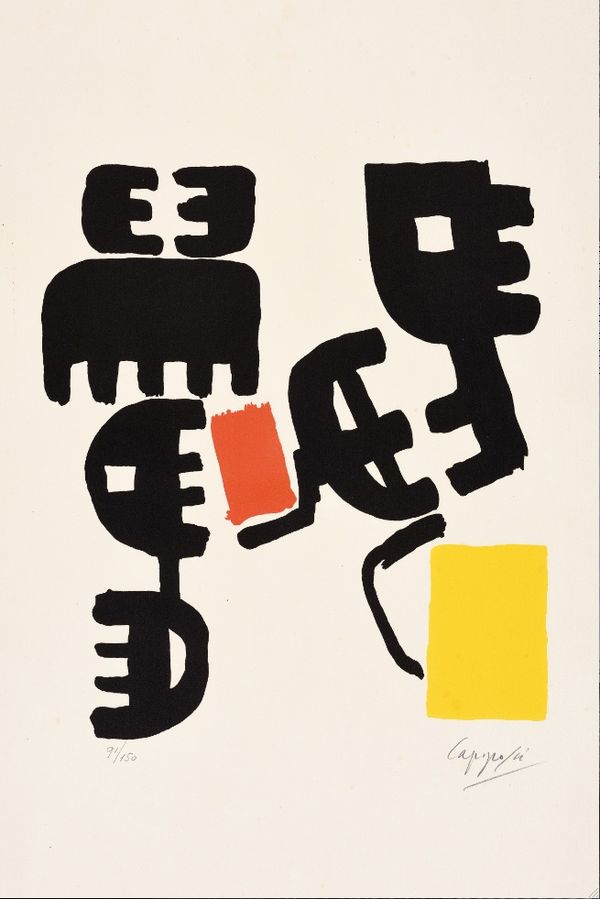

Giuseppe Capogrossi con il suo alfabeto primitivo generava uno dei linguaggi più innovatori del dopoguerra, un universo di segni dalla straordinaria efficacia compositiva che miravano a significare solo se stessi. Nessun concetto era loro sotteso: i tratti disposti sulla tela, moltiplicati, allineati, rimpiccioliti, ingigantiti e invertiti si presentavano allo spettatore nella loro schietta natura di modulo grafico originando un campo pulsante di relazioni visive. Così facendo il pittore perveniva a un astrattismo spinto all’estremo, a un’arte segnica sospesa in uno spazio indecifrabile e senza tempo.

La mostra di Bellinzona dà conto della portata rivoluzionaria del lavoro di questi quattro maestri concentrandosi principalmente sulla produzione grafica, un’attività assolutamente non secondaria nel loro cammino creativo e un ambito in cui hanno potuto sperimentare con estrema libertà segno e gesto in una continuità d’intenti con la ricerca pittorica. Ad aprire il percorso espositivo sono alcuni disegni, dipinti e sculture che testimoniano il fervore dell’indagine dei quattro autori italiani e la loro capacità di aprire le porte a una concezione dell’arte del tutto nuova. Tra i pezzi più significativi vi sono una Combustione di Alberto Burri datata 1965 e l’opera di Lucio Fontana Concetto Spaziale, Attesa, del 1960, dove la superficie monocroma di colore nero viene ferita dall’artista con un squarcio che schiude lo spazio verso l’infinito.

Nella corposa sezione grafica, organizzata secondo un allestimento che privilegia un dialogo diretto tra Burri e Fontana da una parte e tra Afro e Capogrossi dall’altra, di particolare interesse sono le sei incisioni di Burri che simulano gli effetti del fuoco attraverso le tecniche incisorie, un richiamo alle sue combustioni che corrodono la materia sprigionandone l’energia primigenia, e la serie di litografie Saffo che l’artista esegue per accompagnare i versi tradotti del poeta Emilio Villa.

Le tante incisioni di Afro, realizzate soprattutto a partire dalla fine degli anni Sessanta (molto bella, ad esempio, l’opera Senza titolo del 1963), documentano bene l’utilizzo scevro da ogni costrizione che il pittore fa del colore e della linea, così come rappresentative dello stile di Capogrossi sono le litografie e le serigrafie abitate dalle sue peculiari sigle arcaiche legate tra loro da fluide cadenze. Tutti lavori, questi, in cui i quattro artisti interpretano attraverso la tecnica grafica quell’urgenza comunicativa che li ha spinti in territori inesplorati, fornendo all’arte una nuova occasione per essere una forza attiva nel mondo grazie al vigore espressivo della materia, del gesto e del segno.