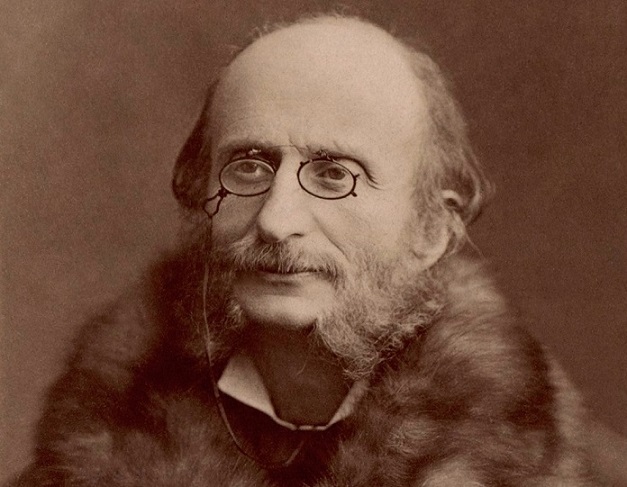

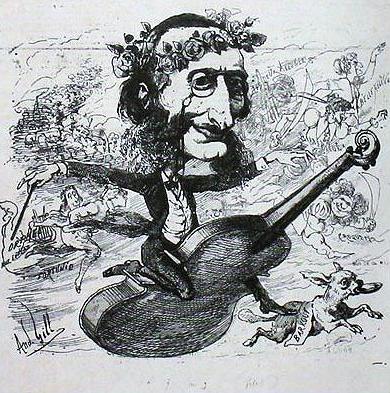

Jacques Offenbach (1819-80) è sinonimo di operetta francese. Il padre di questo genere speciale nacque duecento anni fa a Colonia, da dove si trasferì a Parigi all’età di 14 anni. Senza un soldo in tasca, per sbarcare il lunario, si fece largo come violoncellista virtuoso, sfruttando con grande abilità la stampa e i saloni alla moda. La sua immagine, spesso caricaturata, divenne popolare come la sua musica: magro, allampanato e con un naso aquilino su cui poggiavano occhialini tondi. Sembrava, secondo il suo celebre amico, il fotografo Nadar, «un galletto incrociato a una cavalletta e a dei gamberetti grigi». Offenbach parlava con accento «tudesco» e ironia graffiante.

Il successo travolgente delle sue opere buffe, a partire da Orphée aux enfers (1858), lo resero ricco, ammirato (Rossini lo definì il Mozart degli Champs-Elysées) e invidiato (non gli fu risparmiata la pesante «patente» di jettatore). In compagnia della coppia altrettanto geniale dei suoi librettisti, Henri Meilhac e Ludovic Halévy, Offenbach fu il satireggiatore della Francia del Secondo Impero, finito ignominiosamente nel 1870 con il disastro di Sedan e la resa senza condizioni ai prussiani. Ironia della sorte il nemico numero uno della Francia, il Cancelliere di ferro, Otto von Bismarck, fu uno dei molti potenti e teste coronate del tempo, che era venuto a Parigi a vedere quella satira scanzonata dei militari che è la Grande-Duchesse de Gérolstein (1867).

La guerra, quella vera, fu condotta dai vertici militari francesi con l’inettitudine e la vanagloria del generale di Offenbach, Boum. I riferimenti alla politica del tempo erano uno degli ingredienti fondamentali di questo genere di intrattenimento. Perfino in un’opera buffa dalla trama esile come la Perichole (1868), non mancavano beffe e allusioni agli imperiali inquilini delle Tuileries. Ambientata in Perù, racconta l’amore di una cantante di strada, la Perichole, per lo stupido collega Piquillo, relazione invano contrastata dal Vice-Re, che gironzola in incognito a caccia di donne, e si innamora della sciantosa. Napoleone III, considerato dall’aristocrazia europea un «bastardo», finì per sposare l’avventuriera spagnola, Eugenia de Montijo, una Perichole (una «pericolosa») la cui bellezza aveva paragoni solo con l’imperatrice Sissi.

La fama di Offenbach dalla Francia raggiunse subito le grandi capitali, Vienna e Londra, e poi il Nuovo Mondo, dove le sue operette facevano furore. Nel 1876 gli americani fecero ponti d’oro perché il compositore lasciasse l’amata e vasta famiglia a Parigi e si imbarcasse per New York. Il diario di quel viaggio «straordinario» (ripubblicato nel 2018 da Le Castor Astral, Voyage en Amérique) è un pot-pourri d’ironia: invadenti cacciatori d’autografi, annunci pubblicitari ogni dove, mania associativa, dollaro sovrano, chiusura domenicale di teatri e ristoranti che costringe il lavoratore a mandare la moglie in chiesa e ad attaccarsi alla bottiglia.

Offenbach omaggia spesso la libertà di costumi: gli Stati Uniti, presieduti dal Generale Ulysses Grant, vincitore degli Stati schiavisti, hanno emancipato i Neri. «La bella e pomposa riforma!» ricorda il compositore. «I buoni Neri sono liberi, arci-liberi. Vedete come. Le vetture pubbliche gli sono interdette. Nei teatri non sono ammessi in nessun modo. Non sono ricevuti nei ristoranti se non come servitori. Ecco: “Libertà, eguaglianza, fraternità”».

Gioiello comico del reportage autobiografico è il racconto di una serata in cui l’Autore dirige una sua operetta con un’orchestra raffazzonata. I clarinetti «singhiozzano»; l’oboista «fantasioso suona quando gli prende l’estro»; il flauto «soffia quando può»; il fagotto «dorme metà del tempo». Mentre dirige, deve bloccare con la sinistra gli archetti del violoncello e del contrabbasso che stonano. Una catastrofe musicale che ottiene però un successo clamoroso. Un successo che oggi arride a Offenbach quasi solamente nei paesi francofoni, senza dimenticare che questo genere misto di parti recitate, cantate e danzate, è confluito oggi nel musical, di cui Offenbach può essere considerato il progenitore.

Se Offenbach tornasse dall’aldilà non esiterebbe a scrivere una delle sue operette, magari ispirandosi ai nuovi inquilini della Casa Bianca, che in quanto a pompa bellicosa e vicende boccaccesche, non hanno nulla da invidiare al «parvenu eletto con il suffragio universale», come Napoleone III si definiva davanti ai suoi ministri.