Fare clic senza poter vedere subito il risultato sembra sia il vero incubo dei nativi digitali, migliaia dei quali trasformatisi improvvisamente in fotografi – sovente compulsivi – da quando lo smartphone permette loro di scattare foto à gogo. Probabilmente ignorano (beata gioventù!) che per oltre un secolo la fotografia si è basata sulla sperimentazione e la perseveranza, per non dire sulla pazienza; e che i frutti migliori si coglievano solo dopo una pratica assidua nel misterioso universo dove l’incontro «tra un raggio e un veleno» (A. Boito) dà vita a una nuova forma d’arte.

Dall’alto dei suoi 80 anni, con alle spalle una carriera che l’ha pur visto testimone di parecchie quanto importanti innovazioni tecnologiche, Alberto Flammer ha potuto rimanere assolutamente sordo alle sirene del digitale, che hanno bussato troppo tardi alla sua porta, come scrive Antonio Mariotti nel catalogo che accompagna la «personale» dedicata all’artista locarnese dal Museo delle Centovalli e Pedemonte di Intragna. Ma non solo! Flammer ci dimostra come sia possibile – quando si è sorretti da esperienza, talento e creatività – realizzare immagini sorprendenti quanto esteticamente mirabili rinunciando addirittura all’apparecchiatura fotografica. I lavori esposti a Intragna, infatti, sono stati realizzati con il cosiddetto «foro stenopeico», un buchetto di pochi millimetri di diametro attraverso il quale la luce impressiona una pellicola che poi sarà sviluppata secondo le tecniche tradizionali. Ma non è ancora tutto: non contento di usare una classica Camera obscura (una Linhof 13x18), Flammer ne realizza una ultradomestica, andando a piazzare il suo bel foro stenopeico in barattoli svuotati del loro contenuto (piselli e carote, lenticchie, fagiolini, ecc) e della loro utilità primaria per far risorgere quel primordiale obiettivo studiato e usato anche da Leonardo da Vinci oltre cinque secoli fa.

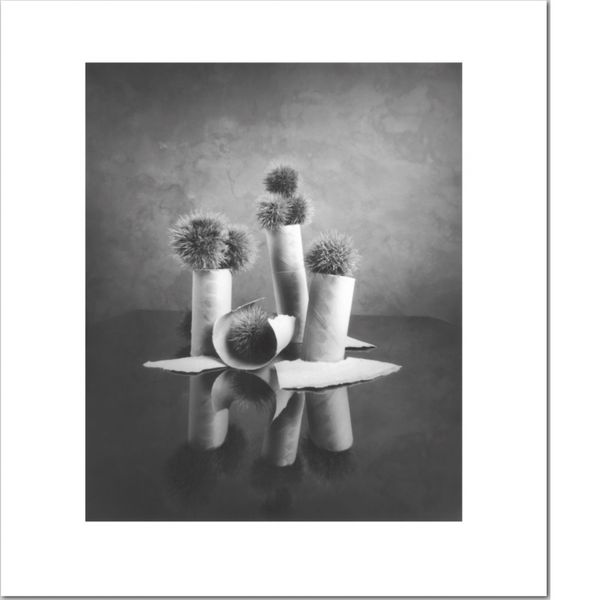

L’illustre decano dei fotografi ticinesi – restano imprescindibili le sue immagini anni 70 del secolo scorso che accompagnano sia in Pane e coltello sia in Occhi sul Ticino i racconti della nostrana «meglio letteratura» (Bianconi, Martini e gli Orelli) – non si accontenta tuttavia di questa lezioncina al digitale, poiché dimostra fantasia e ironia invidiabili nella scelta dei suoi soggetti. Indossati i panni dello scenografo, Flammer crea delle «Isole» dove accanto a uno spiccato senso dell’umorismo (vedasi Isola con poco vento: un vaso con una decina di soffioni intatti) dimostra come i suoi interessi spazino ben oltre la fotografia: due isole sono dedicate a Philibert Commerson e Caspar Friedrich. Ebbene, chi tra i miei 25 (mila) lettori conosce questi due personaggi? «Cacciatore di piante» il primo, che dal Brasile portò in Europa la bouganvillea; pittore tedesco del romanticismo il secondo. Tra le righe, si può cogliere un’altra lezioncina ai millennials che scattano senza pensare: non si diventa buon fotografo senza letture, scoperte, voglia di curiosità.

Lasciamo le «Isole» per tornare sulla terraferma, per la precisione a Verscio. È qui, nella sua casa/atelier che entrano in scena i barattoli di pesche sciroppate, indispensabili per ottenere quegli Anamorfismi (effetti ottici che distorcono i precisi contorni del soggetto ripreso) che – tanto per restare nell’ambito della fotografia d’antan – ricordano le sperimentazioni della Scuola del Bauhaus (Laszlo Moholy-Nagy in particolare). Scale con le arcane architetture alla M.C. Escher, cuoricini fatti d’ombra, fiori che diventano punti di domanda: «Se questa non è magia…» (A. Mariotti).