L’alfabeto che usiamo oggi quotidianamente nel mondo occidentale non è nato improvvisamente ma ha avuto una lunga e articolata gestazione durata circa due millenni. Inizialmente formatosi nell’antica Grecia tra l’ottavo e il quinto secolo a.C. ha poi acquisito la sua versione maiuscola durante la civiltà romana circa 200 anni a.C. Attualmente questo alfabeto, anche nella sua forma minuscola, è composto, tra consonanti e vocali, da 26 lettere.

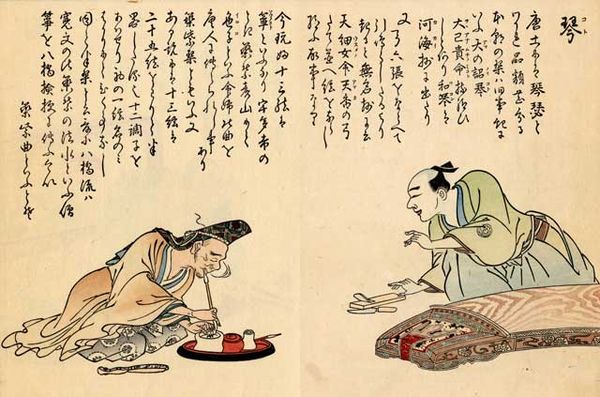

Prima però della nascita degli alfabeti cosiddetti fonetici, con segni che rappresentano ognuno un suono diverso, apparvero, dopo gli iniziali pittogrammi dei quali ho già parlato, altre forme «alfabetiche», di transizione, denominate ideogrammi. In questo genere di alfabeti, che sopravvivono ancora oggi in alcuni paesi come Cina e Giappone, ogni segno rappresenta qualcosa: un oggetto, un concetto, un’idea…Per questo sono chiamati ideogrammi. Siccome si tratta di migliaia di segni diversi, conoscerli tutti richiede un grandissimo impegno, anche manuale, nel saperli disegnare. Per la filosofia zen unita alla raffinatezza estetica queste culture orientali avrebbero ancora molto da insegnare a noi occidentali.

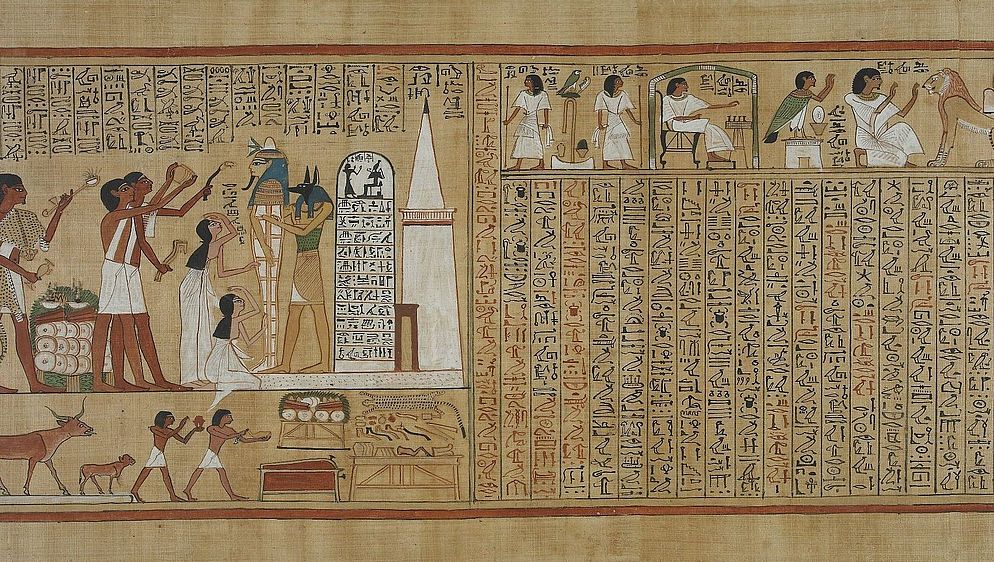

Un tipo particolare di ideogrammi sono i geroglifici egizi. Segni che si è riusciti a decifrare solo con la scoperta nel 1799 della «Stele di Rosetta», oggi al British Museum di Londra. Si tratta di una pietra nella quale è incisa, a fianco dei geroglifici, la loro traduzione in greco.

Naturalmente numerosi sono gli alfabeti nati presso civiltà diverse, parecchi dei quali ancora usati. Più di una decina rimangono però ancora da decifrare (LA LETTURA, «Corsera», 7.10.18). Vicino alla grafica del nostro alfabeto troviamo il Cirillico, forma in vigore ancor oggi nella grande Russia.

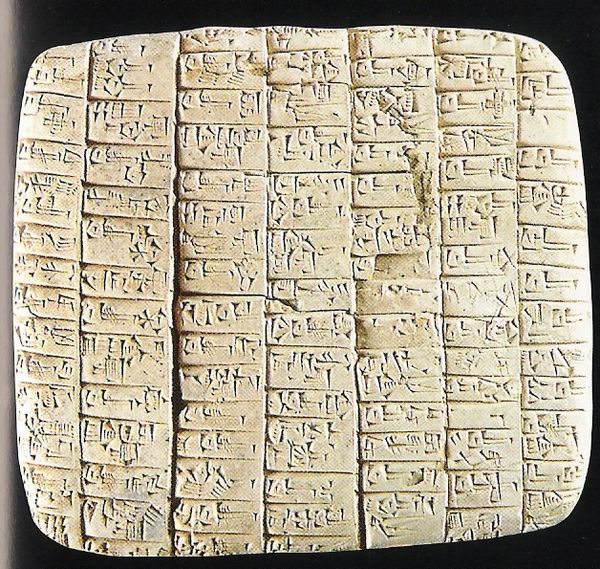

La prima forma di alfabeto fonetico (segni che corrispondono a suoni) che si conosca, anche se non ancora completamente decifrata, è quella cuneiforme. Si tratta di un alfabeto nato in area mediterranea. È formato da segni triangolari che secondo la loro disposizione rappresentano suoni diversi.

Ma ritorniamo a noi, e a ciò che più da vicino ci riguarda. Dalla nascita del cosiddetto Lapidario Romano, formato da sole lettere maiuscole si è gradatamente passati, sull’arco di circa due millenni (500 a.C. – 1500) ai segni grafici come quelli che più o meno usiamo ancor oggi, anche con il computer. Naturalmente tutto ciò si è verificato attraverso molteplici passaggi. Questa evoluzione, di tipo oserei dire darwiniano, è avvenuta soprattutto all’interno dei conventi dell’Europa medievale a cura dei frati amanuensi, scrivani depositari dell’arte scrittoria.

Se i romani incidevano i loro alfabeti con punte nella pietra o con stili su tavolette di cera, lungo i secoli si è passati alla penna d’oca e all’inchiostro. Solo più tardi, verso il Settecento, sono nati i primi pennini metallici. Dapprima si scriveva sulla pergamena (pelle d’animale appositamente conciata), successivamente su supporti cartacei. In ogni convento si svilupparono, anche secondo le regionali culture, grafie diverse. Belle calligrafie: da calli che in greco significa bello.

Il primo graduale passaggio dalle forme esclusivamente maiuscole (Lapidario romano) a quelle minuscole è avvenuto attraverso il carattere onciale (e semionciale). Mentre la versione delle lettere minuscole è nata successivamente, soprattutto in area mediterranea, con il carattere chiamato umanistica. Altri segni alfabetici (font), come il gotico nelle sue diverse varianti, si svilupparono e si affermarono invece solo in aree germanofone.

Partendo dall’umanistica nacque successivamente una calligrafia inclinata, e successivamente «legata», soprattutto per esigenze di velocità esecutiva. Questa scrittura che raggiunse la sua perfezione durante il Rinascimento, venne chiamata cancelleresca o cancellaresca (Ludovico degli Arrighi, 1522) prendendo il nome dai cancellieri che soprattutto la praticavano. Bellissimi esempi si possono ammirare nelle lettere di Michelangelo e del Mantegna.

In questo periodo storico anche in Italia stava nascendo la stampa con i caratteri mobili inventati da Gutemberg. Nel suo caso però con le forme dei caratteri gotici d’area germanofona (famosa la prima Bibbia da lui composta e stampata a mano col torchio).

Il tipografo veneto Aldo Manuzio prese invece a modello l’umanistica e la cancelleresca. Quest’ultimo carattere (inclinato/corsivo), anche per la sua origine mediterranea venne chiamato italico o italique; così come in omaggio al loro autore (disegnatore e incisore) i suoi font sono pure chiamati caratteri aldini.

Benché siano trascorsi d’allora più di cinque secoli, in fatto di qualità estetica e grado di leggibilità, con tutto ciò che nel frattempo la più sofisticata tecnologia ci ha messo a disposizione, quei caratteri rinascimentali rimangono ancor oggi modelli insuperati e insuperabili. Cercheremo in una prossima puntata di capire il perché.Il «Lapidario Romano» è un alfabeto composto solo da lettere maiuscole.