Avrebbe compiuto, il 29 agosto scorso, 60 anni: un’età improbabile per il «King of Pop», icona giovanile per definizione, osannata negli stadi. Il tempo, però, gli ha reso giustizia. Il successo, così effimero nel mondo dello spettacolo, nel suo caso doveva allargarsi e consolidarsi in fama permanente e discussa. Come spetta al talento, quando lascia il segno. E lui l’ha lasciato, inconfondibilmente, nella musica, nella danza, nella mimica, nella coreografia, dominando la scena, da sbalorditivo innovatore. Ecco che, a quasi un decennio dalla morte, avvenuta il 25 giugno 2009, la figura di questo geniale funambolo si presta a una rievocazione che ne propone aspetti insoliti e ancora da esplorare.

È, appunto, l’obiettivo della mostra che, a Londra, nell’autorevole sede della National Portrait Gallery, fa incontrare un Michael Jackson on the Wall, cioè «sul muro», attraverso dipinti, fotografie, collages, installazioni, che ha ispirato e continua a ispirare. Spiega Nicholas Cullinan, direttore della NPG: «Di solito si ricorda un musicista presentando i suoi oggetti, spartiti e costumi, qui, invece, si è scelto un percorso espositivo, direi unico, senza precedenti: illustrare l’impatto di Jackson su arte e artisti e, quindi, il possibile dialogo fra ambiti diversi». Che ciò avvenga in uno spazio istituzionale la dice lunga sul mutato atteggiamento della cultura ufficiale nei confronti della cultura pop. Si sta rivelando un modo efficace per attirare un nuovo pubblico nei musei londinesi. L’affluenza di visitatori, spesso giovani, lo conferma visibilmente.

Di certo, in questa svolta Michael Jackson ha avuto una parte rilevante. Non soltanto incuriosì la critica musicale e teatrale con le sue prestazioni sul palcoscenico ma, con la sua stessa persona riuscì, addirittura, a diventare una sorta di materia prima, capace di sollecitare la creatività di artisti d’ogni genere, attraverso una forma di contagio. Tanto che, come precisa il direttore Cullinan, molti si misero al lavoro, appositamente per la mostra. Più di quaranta opere si sono così ritrovate in un ambiente privilegiato che le valorizza e ne spiega l’accostamento. Differenti per mezzi d’espressione, stili e dimensioni condividono, però, la motivazione: raccontare un mito dagli effetti contrastanti. Non si tratta di esaltare ma di testimoniare.

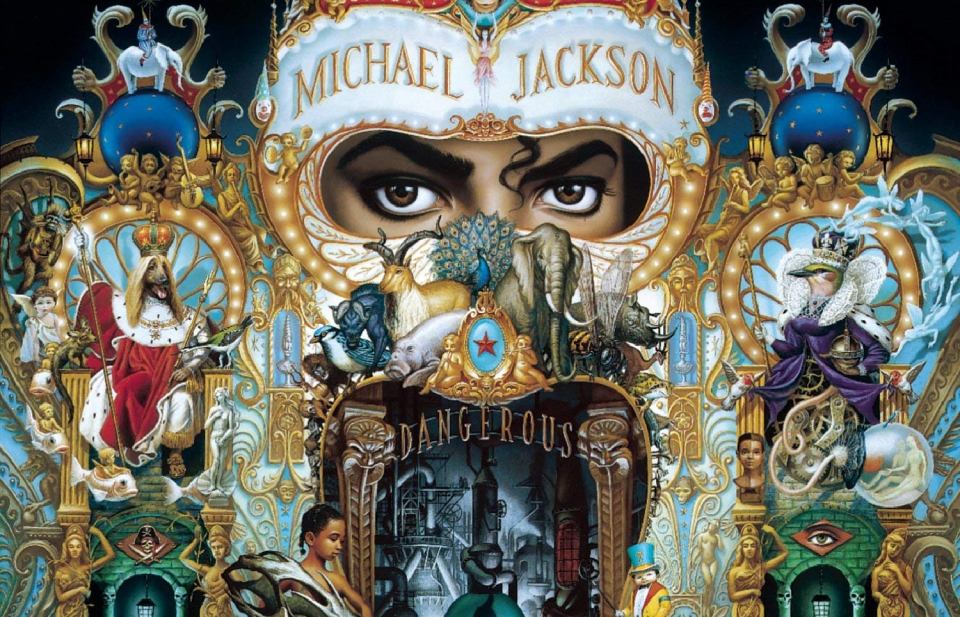

Ad esempio, Kehinde Wiley, autore dell’ammirevole ritratto dell’ex premier Obama seduto fra le piante, qui, affrontando Jackson, ne coglie la megalomania: parodiando una celebre tela di Rubens, lo ritrae a cavallo, alla stregua di un redivivo Filippo II. A sua volta, Mark Ryden, surrealista californiano, intitola significativamente Dangerous una composizione barocca, dedicata al «Re del Pop». Mentre il fotografo David LaChapelle nell’installazione Un sentiero luminoso, lo vede come un angelo, inseguito dal diavolo.

Ovviamente, l’immagine classica rimane quella di Andy Warhol, che comparve sulla copertina di «Time» del 19 marzo ’84. Nello stesso numero, l’influente critico e sceneggiatore Jay Cocks consacrava, per così dire ufficialmente, i meriti «dell’autore di testi, del cantante, del ballerino che ha travolto tutte le barriere del gusto, dello stile e della razza». Proprio nei decenni 80/90, all’ex-bambino prodigio, ormai star dai record assoluti (750 milioni di dischi venduti) arrivano consensi e simpatie dal mondo politico e culturale, al di là delle ideologie. Piace a Mandela, a Reagan, alla regina Elisabetta, al regista Spielberg, al mimo Marceau, al musicista Quincy Jones, con cui realizza We are the World, inno della campagna contro la fame in Africa, un fronte dove s’impegna a fondo. Lo sconcertante personaggio, che continua a cambiare fattezze, colore della pelle e abita in una specie di assurda Disneyland, si fa perdonare stravaganze e capricci. Gode, insomma, l’immunità che spetta all’accoppiata genio-sregolatezza di cui Jackson è il tipico esemplare. Tutto ciò fino al 2003, quando un documentario televisivo porta alla luce un episodio ingombrante: molestie a danno di un bambino. Jackson si proclama innocente e, nel 2005, viene assolto. Un’ombra rimane.

La mostra ignora di proposito riferimenti diretti a questo fatto. Evita giudizi d’ordine morale. Indirettamente, però, contribuisce a ricostruire la fisionomia complessa di una personalità in definitiva fragile, spesso vittima delle circostanze. Innanzitutto, nell’ambiente familiare, ricorda egli stesso nella sua autobiografia: «Nostro padre creò gli Jackson Five a suon di botte». In seguito, adulto di successo, si sentì «un suicidato della società», «un prigioniero della popolarità». In pari tempo, scopre l’antidoto: «È sbalorditivo quel che una persona può fare, se ci prova…»

Lui ci prova, da instancabile perfezionista, convinto che «la musica abbia un effetto terapeutico» e che fra le varie forme artistiche ci sia «una reciprocità». Ed è, appunto, il messaggio di una mostra che allarga lo sguardo al di sopra delle categorie e dei pregiudizi.

Dopo la fortunata esperienza alla National Portrait Gallery, conclusa a fine ottobre, Michael Jackson on the Wall si trasferisce al Grand Palais di Parigi (21 novembre – 20 febbraio), poi alla Bundeskunsthalle di Bonn (4 marzo – 14 luglio) e, infine, all’EMMA Espoo Museum of Modern Art di Helsinki, (21 agosto – 26 gennaio 2020).