Era quasi il Sessantotto e sotto il nome di Arte Povera il critico Germano Celant riuniva un gruppo di artisti provenienti da tutta la penisola italiana accomunati da un linguaggio che, in sintonia con il clima internazionale, attuava un’apertura totale ai più svariati materiali. Fondato a Torino, questo movimento nasceva difatti sulla scia degli sconfinamenti extrapittorici che la Pop Art aveva portato alla ribalta, ma si distingueva per la mancanza di riferimenti iconografici e per l’uso indiscriminato di elementi di ogni tipo, persino di derivazione organica, articolati in strutture informali che spesso invadevano lo spazio. Con il merito di aver riportato l’Italia al centro del dibattito artistico, la tendenza poverista, dallo stesso Celant definita un’attitudine più che una vera e propria corrente, cercava modalità espressive inedite attraverso cui «aprire un rapporto nuovo con il mondo delle cose» e in particolare con la natura. Ciò che interessava a questi artisti, in un processo che si manifestava «nel ridurre ai minimi termini, nell’impoverire i segni, per ricondurli ai loro archetipi», era creare opere non eterne e fini a se stesse bensì esperibili nel quotidiano e in continua trasformazione.

Unica esponente donna del novero dell’Arte Povera era Marisa Merz, che, accanto ai colleghi Mario Merz (suo marito, sposato nel 1950), Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Alighiero Boetti, Giuseppe Penone e Pier Paolo Calzolari, solo per citarne alcuni, emergeva fin dagli esordi del movimento come una delle sue voci più originali. L’operato della Merz, infatti, rispetto a quello del resto del gruppo, pur spartendo i medesimi principi della corrente, si muoveva su un versante più intimista, più attento a farsi estrinsecazione dei moti profondi della sensibilità e della coscienza.

L’artista si è spenta nella sua città natale, Torino, lo scorso luglio, all’età di novantatré anni, dopo un lungo percorso costellato di prestigiosi riconoscimenti, come il Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia del 2013 e la retrospettiva organizzata nel 2017 al Metropolitan Museum di New York. La sua recente scomparsa ha fatto sì che la mostra a lei dedicata, inaugurata a settembre negli spazi della Collezione Giancarlo e Danna Olgiati a Lugano, sia divenuta un omaggio postumo dall’alto valore simbolico, soprattutto se si pensa che fino a poco prima di morire la Merz partecipava con entusiasmo all’allestimento della rassegna accanto alla figlia Beatrice, curatrice del progetto espositivo.

La cinquantina di opere radunata a Lugano, prestiti provenienti da raccolte pubbliche e private, perlopiù elvetiche, nonché dalla collezione personale dell’artista, costituisce un esaustivo spaccato della produzione della Merz che ripercorre mezzo secolo di attività concentrandosi su uno dei temi da lei prediletti, quello del volto e più in generale della figura umana. Per suggerire la poetica che permea questi lavori è stata presa a prestito una frase, diventata il titolo della mostra, che l’artista aveva annotato su una parete della sua casa, quasi a voler dare una sorta di indizio per comprendere il suo mondo creativo: «Geometrie sconnesse palpiti geometrici» sembra difatti contenere e restituire, con una voluta buona dose di enigmaticità, la complessa ricerca della Merz, da sempre sospesa tra lirismo e rigore.

Questo accostamento apparentemente antitetico si trova, in nuce, già nei primi lavori che l’artista espone nel 1966 nel suo studio torinese, sculture in lamine di alluminio mobili e irregolari foriere di quell’ossimoro tra nitidezza minimalista e vibrante fluidità che sarà la sua cifra stilistica e che le permetterà di fare il suo ingresso nel circolo poverista.

Da queste opere iniziali la Merz prosegue la propria indagine attraverso materiali e tecniche artigianali spesso prerogativa del lavoro femminile, conferendo piena dignità artistica a pratiche tradizionali considerate modeste, come la maglia o il cucito, ad esempio. Cera, argilla, nylon e fili di rame entrano a far parte dell’universo dell’artista torinese, scelti come elementi duttili e leggeri atti a incarnare con la loro discreta presenza un’idea di volubilità che riflette la condizione stessa dell’esistenza.

La mostra di Lugano, allestita secondo un principio che trascende le coordinate temporali, ben testimonia la peculiare traiettoria artistica seguita dalla Merz e consente al visitatore di cogliere la profonda relazione che ogni singola opera instaura con le altre, in un gioco continuo di derivazioni, richiami e contaminazioni che racconta l’universo dell’artista come fosse racchiuso in un unico momento dilatato.

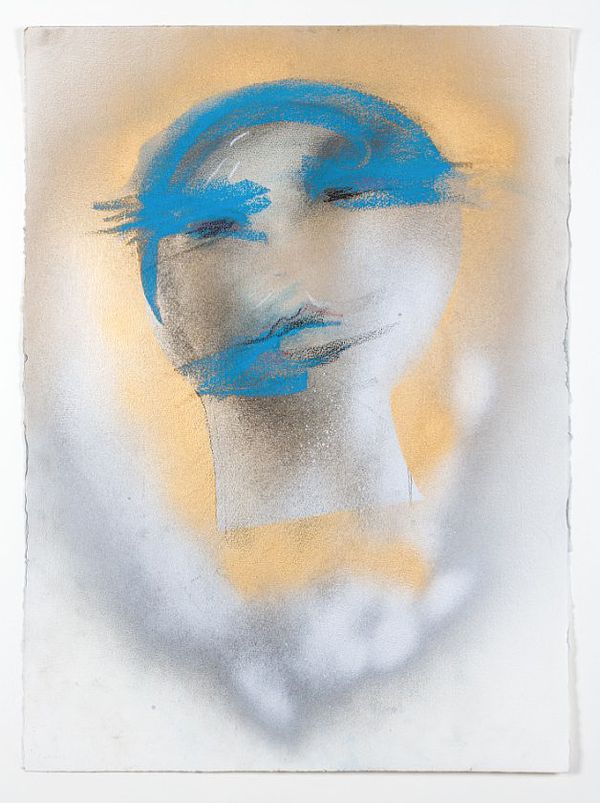

Il Senza titolo degli anni Settanta posto in apertura del percorso espositivo è un’installazione realizzata con fili di rame lavorati a maglia, un manufatto che solleva riflessioni legate al mondo muliebre inteso come luogo di affetti e di ricordi, in cui si fondono saggezza atavica e perizia manuale. Estremamente raffinati, poi, sono i disegni e le tecniche miste su diversi supporti selezionati per l’occasione (alcuni dei quali presentati al pubblico per la prima volta), come le delicate carte popolate da volti appena accennati che si perdono nella preziosità delle tracce d’oro. Particolarmente significative, ancora, le celebri «testine» in argilla cruda, piccole sculture dalle forme indefinite pitturate con tocchi di pennello dorati: opere semplici e sommarie eppure pregne di energia espressiva con cui Marisa Merz ci invita a entrare nel suo mondo fragile ma palpitante che sa sempre trasformare la realtà in qualcosa di inatteso.