Il consumismo sfascia le famiglie, allontana dai valori veri, fa diventare superficiali – ne serviva un altro. Sono arrivate le fake news: minano la civile convivenza, influenzano le libere elezioni, solleticano i peggiori istinti. Prima c’erano i pubblicitari – Persuasori occulti era il titolo del saggio di Vance Packard che li smascherava, o almeno credeva di farlo. Ora ci sono i fabbricanti di notizie false e tendenziose, che diffondono il loro pericoloso materiale via internet.

Per capire quanto è cambiato il clima. L’impresa di Orson Welles, che nel 1938 fece credere allo sbarco dei marziani negli Stati Uniti, era una fake news bella e buona. Aggravante: trasmessa alla radio: mezzo che poi abbiamo venerato come portatore di cultura (in contrasto con la frivola televisione), ma agli inizi era considerato piuttosto sospetto (quando si credeva fermamente alla carta stampata). Fu considerata un colpo di genio, un’opera d’arte, una mossa situazionista – solo Woody Allen ne coglie la crudeltà, in Radio Days: una solitaria ha finalmente appuntamento con un uomo, proprio quella sera, e lui spaventosissimo non si presenta.

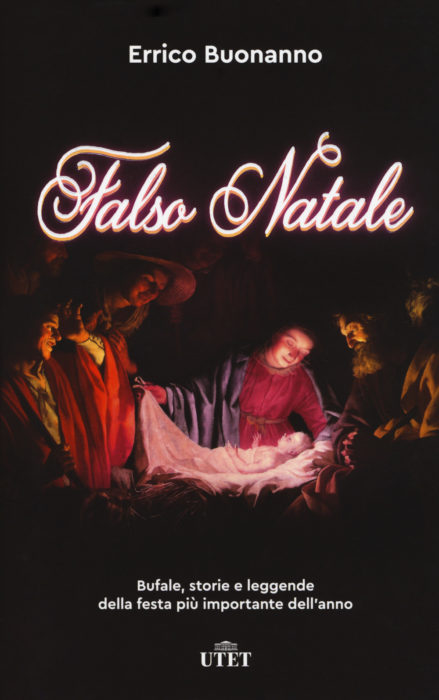

Le fake news non sono tutte da buttare (è la credulità umana che bisognerebbe eliminare, se qualcuno ci riuscisse). Anche il Natale è una fake news bella e buona, sostiene Errico Buonanno in un libretto intitolato Falso Natale – Bufale, storie e leggende della festa più importante dell’anno (UTET). Anzi, tante fake news. Nulla di quel che elenchiamo a memoria – la grotta, il freddo e il gelo, il bue e l’asinello, la stella cometa, i re Magi sta nei Vangeli (non c’è neanche la mela mangiata da Eva, era un generico frutto, peraltro indicato da un serpente che allora non strisciava, aveva le zampe: nel farlo strisciare dopo il misfatto stava la punizione divina).

Di sicuro c’è solo il 25 dicembre. Ma qui si cominciano a scorgere gli strati che uno dopo l’altro inventano la tradizione. Era una festa pagana, per i romani: i saturnali son più simili al nostro carnevale, e c’era spazio per onorare il Sole. Lì fu collocata la Natività – di cui parlano soltanto gli evangelisti Luca e Matteo, gli altri raccontano un Gesù già cresciuto. Per non turbare troppo gli animi, il nuovo culto fu innestato sul vecchio culto.

Non bastasse, spiega Errico Buonanno (grande esperto di falsi in Sarà vero e gran cacciatore di stranezze, un suo piccolo libro uscito l’anno scorso da Sellerio si intitola Vite straordinarie di uomini volanti) nessun ebreo avrebbe mai festeggiato il giorno della sua nascita, usanza considerata empia e pagana. Celebravano l’anniversario i faraoni o i tiranni come Erode, mentre il compleanno moderno risale al 1802, quando Goethe decise di festeggiare i suoi 53 anni.

Fissata la data, prende forma il presepe, comprensivo di bue e di asinello: gli animali riscaldanti nascono da un errore di traduzione. Oltre che dalla volontà di abbellire una storia che stava diventando patrimonio comune, i testi sacri eran soltanto il nucleo originario. Poi il Natale passa un momentaccio. No, non è adesso, quando cerchiamo di cancellarlo in nome del multiculturalismo: non ti canto «Tu scendi dalle stelle» per non offenderti. E non è neppure per via dell’incrocio con Babbo Natale: niente regali ai bambini buoni perché il vecchietto con la barba bianca l’ha inventato la Coca Cola.

Accadde nel 1600: i Puritani fecero mente locale e trovarono il Natale non solo pagano (che già era accusa grave), ma anche papista (che era accusa anche più grave, e poteva condurre al patibolo). Fu quindi abolito, per volontà di Oliver Cromwell. Sulla stessa posizione, i quaccheri in Pennsylvania e un decreto del Massachusetts: «Il popolo pecca più nei dodici giorni del Natale che nei dodici mesi precedenti». Il paganesimo del Natale era stato smascherato, nelle Sacre Scritture non c’era nulla di simile.

«Charles Dickens ha creato un mondo, e nel tempo libero ha creato il Natale». Lo sostiene Anthony Burgess, lo scrittore di Un’arancia a orologeria. A Dickens dobbiamo i caminetti, la famiglia riunita, il pungitopo, il plum pudding con la sorpresa dentro, le canzoni natalizie, i bambini felici, le vetrine illuminate, e un certo numero di racconti per fissare il concetto. Tutto si può dire, tranne che gli mancasse la fantasia scenografica.

Errico Buonanno racconta l’avventurosa storia di Santa Claus, ovvero San Nicola, e riferisce l’invenzione delle palle colorate. Era il 1858, quando per la siccità le mele francesi scarseggiarono.