Il legame tra Carona e l’arte può ben dirsi solido se si pensa che proprio questo piccolo villaggio sovrastante il Ceresio ha dato i natali a molti di quei «magistri» che tra il XV e il XVIII secolo hanno impreziosito con il loro lavoro diverse città europee: architetti, pittori, scultori, scalpellini e stuccatori partivano dal borgo ticinese alla volta delle corti più prestigiose, richiestissimi com’erano per la grande abilità con cui sapevano costruire e decorare edifici di culto e palazzi. L’appellativo di «paese degli artisti» calza dunque a pennello a Carona, dove queste stesse maestranze hanno lasciato tracce del loro operato negli ornamenti delle chiese e delle dimore locali, visibili passeggiando per le viuzze del nucleo storico.

Tra le testimonianze artistiche più significative presenti a Carona c’è il santuario della Madonna d’Ongero, splendida architettura barocca raggiungibile dall’abitato percorrendo un breve sentiero in mezzo al bosco: faggi e castagni conducono a una radura in cui una Via Crucis di quattordici cappelle dà vita a un suggestivo percorso verso l’edificio religioso.

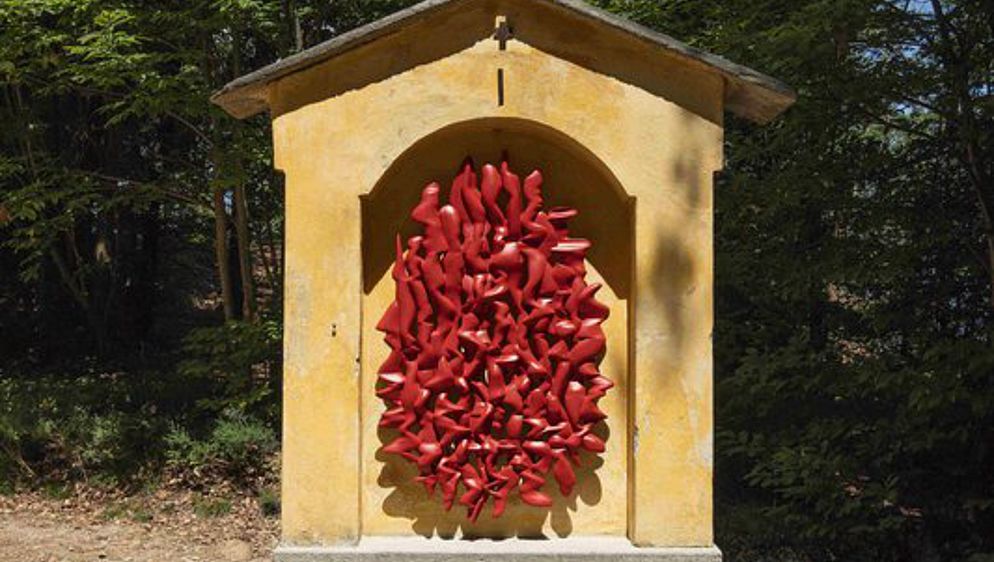

Disposte su due file, queste stazioni immerse nel silenzio della natura sono diventate lo scenario di una mostra che rinnova e rende ancor più forte il rapporto che il paese ha con l’arte, in una feconda fusione di creatività e contemplazione.

La rassegna è un progetto culturale del tutto nuovo per il nostro cantone, unico nel creare una connessione così diretta e audace tra arte contemporanea e sacralità del passato: curata dalla Buchmann Galerie di Agra e Lugano, dalla Galleria Daniele Agostini di Lugano e dal critico d’arte Dalmazio Ambrosioni, raccoglie le opere di quattordici maestri internazionali provenienti da diversi Stati e artisti legati al territorio, tutti chiamati a confrontare la propria ricerca con un luogo intriso di storia e devozione. Ogni cappella, come accade nella «Via della Croce», costituisce la tappa di un cammino, questa volta artistico, in cui vengono fatti dialogare i lavori di autori già molto affermati nel panorama contemporaneo mondiale con quelli di giovani talenti ticinesi. Ciò che più colpisce osservando le cappelle è la varietà delle opere collocate nelle nicchie, testimonianza dei differenti modi in cui ciascun artista ha coniugato il proprio linguaggio espressivo con l’ispirazione tratta dal complesso della Via Crucis.

In alcuni lavori il richiamo al misticismo del luogo si può cogliere con chiarezza. È il caso, ad esempio, dell’opera della luganese Fiorenza Bassetti, che ha rielaborato attraverso la sua visione intimista l’iconografia della Crocifissione, una delle immagini più potenti che appartengono alla storia dell’umanità. In altri lavori il rimando al sacro viene evocato da sottili connessioni che vanno ricercate e interpretate.

Il tedesco Wolfgang Laib, maestro per cui l’ascetismo è ritenuto fondamentale, ha dato vita a una delle sue opere poetiche e universali, colorando di un bianco abbacinante l’incavo della cappella e riportandovi quel celebre «memento mori» che campeggia austero nell’affresco della Trinità di Masaccio a Firenze. Tatsuo Miyajima ha concepito l’opera dal titolo Counter Wreath in cui tecnologia e spiritualità convivono per invitare a meditare sull’impermanenza delle cose: l’artista giapponese, di religione buddista, dispone a cerchio tanti piccoli display a led, in cui le cifre da 1 a 9 si susseguono senza sosta, per dare forma a un’installazione che richiama la corona di spine di Gesù, portandoci a riflettere ancora una volta sulle grandi questioni esistenziali.

L’australiano Lawrence Carroll ha realizzato uno dei suoi romantici e delicati lavori capaci di estendere le valenze simboliche dei materiali poveri di cui sono fatti, inserendo nella cappella un manufatto di cartone che pare sospeso in un’atmosfera metafisica. L’artista italiano Alberto Garutti dialoga con il luogo seguendo la sua concezione dell’arte come strumento di relazione e pungolo del pensiero, e lo fa attraverso un’opera in filo di ottone nata dalla scoperta e dalla perlustrazione fisica del territorio, di cui riesce a racchiudere il senso mistico.

Per molti artisti, poi, l’interazione con le cappelle ha avuto come approccio l’esplorazione delle loro caratteristiche formali. L’installazione Detour della bellinzonese Miki Tallone è un semplice profilo in ferro che riproduce la sagoma dell’edicola a cui è affiancato, una sorta di imprevisto per lo sguardo portato così a soffermarsi su qualcosa che interrompe l’ordinata sequenza delle cappelle. Livio Bernasconi, che a Carona vive e lavora, stravolge la nicchia con un’opera in acrilico tutta geometria e colore, espressione della sua pittura che da sempre si discosta dal reale. Marta Margnetti, ha scelto l’undicesima stazione, quella in cui Gesù viene inchiodato sulla croce, per sbarrarla con una rude lastra di cemento su cui ha riportato alcune parole connesse al tema della Crocifissione e su cui ha inciso piccoli disegni suggeriti dalle tracce umane scovate nel bosco circostante.

Ancora, Tonatiuh Ambrosetti, giovane luganese, ha sigillato la cappella con una tavola di legno tagliata a forma di portale e carbonizzata: l’ha intitolata La Soglia, un ingresso verso una dimensione di memoria e di mistero. Un doppio di questo lavoro dell’artista è collocato sulla parete della Galleria Buchmann di Agra che guarda al santuario della Madonna d’Ongero, riportandoci dove tutto è incominciato, con la gallerista Elena Buchmann che ammirava quel santuario dal giardino dello spazio espositivo a Collina d’Oro chiedendosi come avrebbe potuto legare il fascino della sua spiritualità alle suggestioni dell’arte contemporanea.