Era il 19 ottobre 1969 quando gli uomini ticinesi vennero chiamati a esprimersi in consultazione referendaria sull’introduzione del suffragio femminile in materia cantonale: il 63% di loro si pronunciò a favore riconoscendo finalmente il diritto di voto anche alle donne. Il risultato fu un successo se si pensa che, solo tre anni prima, la chiamata alle urne sul medesimo tema aveva dato esito negativo. Il Ticino diventava così il quinto cantone, dopo Vaud, Neuchâtel, Ginevra, Basilea Città e Basilea Campagna, a introdurre la parità dei sessi in politica, confermando quella mentalità più aperta e moderna, rispetto a molti altri territori della confederazione, che già lo aveva portato nel 1919 a essere il primo in Svizzera a concedere alle donne capofamiglia il voto nelle Assemblee Patriziali.

L’importante obiettivo raggiunto in Ticino arrivò inoltre con due anni di anticipo rispetto alla Confederazione elvetica, dove solo nel 1971 (con molto ritardo se si fa il confronto ad esempio con la Germania che lo aveva fatto più di mezzo secolo prima) veniva concesso il suffragio alle donne sul piano federale, nonostante le associazioni femminili di tutto il paese si fossero battute sin dall’inizio del Novecento per ottenere tale diritto.

Da quell’ottobre 1969 sono trascorsi cinquant’anni e per celebrare questa data di grande valore sociale per il nostro cantone l’artista Ciriaca+Erre, nata a Matera e attiva tra il Ticino e Londra, ha concepito un progetto che si dipana nel tessuto cittadino di Lugano, con l’intento di condurre lo spettatore a meditare in maniera più profonda sui mutamenti che hanno interessato il ruolo della donna negli ultimi decenni.

È questa una delle tematiche particolarmente care all’artista italiana, che nell’approccio interdisciplinare alla creazione spazia dal video alla performance, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’installazione al fine di esplorare la complessità e le contraddizioni della natura umana nonché la difficile conquista da parte dell’individuo di una posizione nel mondo che rispetti le sue peculiarità. Partendo dall’esistenza quotidiana, l’arte di Ciriaca+Erre sfocia in una dimensione più ampia che tocca la spiritualità, il rapporto con l’universo e le sue leggi, i diritti umani.

L’artista semina idee, scuote gli animi, sprona alla riflessione, mobilita una coscienza collettiva su questioni importanti che spesso non vengono percepite e considerate nella loro urgenza. E lo fa senza mezzi termini, senza nascondere o attenuare nulla, mostrando all’uomo ciò che deriva dal suo pensiero, dal suo operato, dai suoi trionfi e dai suoi fallimenti.

È quello che accade anche nell’installazione urbana pensata in occasione del 50esimo anniversario del suffragio femminile (progetto che ha avuto il patrocinio della Città di Lugano e che è stato organizzato in collaborazione con la Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi) in cui con immagini di grande impatto visivo ed emotivo Ciriaca+Erre ripercorre il lungo cammino della donna per affermare la propria dignità.

Interessante è il titolo dato al progetto: «What about herstory?», una domanda aperta sulla storia al femminile che utilizza un termine coniato negli anni Settanta per ribaltare concettualmente la parola «History» (come se fosse composta dal pronome possessivo maschile «his» e da «story») facendola diventare un vocabolo legato alle donne per raccontare le loro vicende troppo spesso relegate in secondo piano.

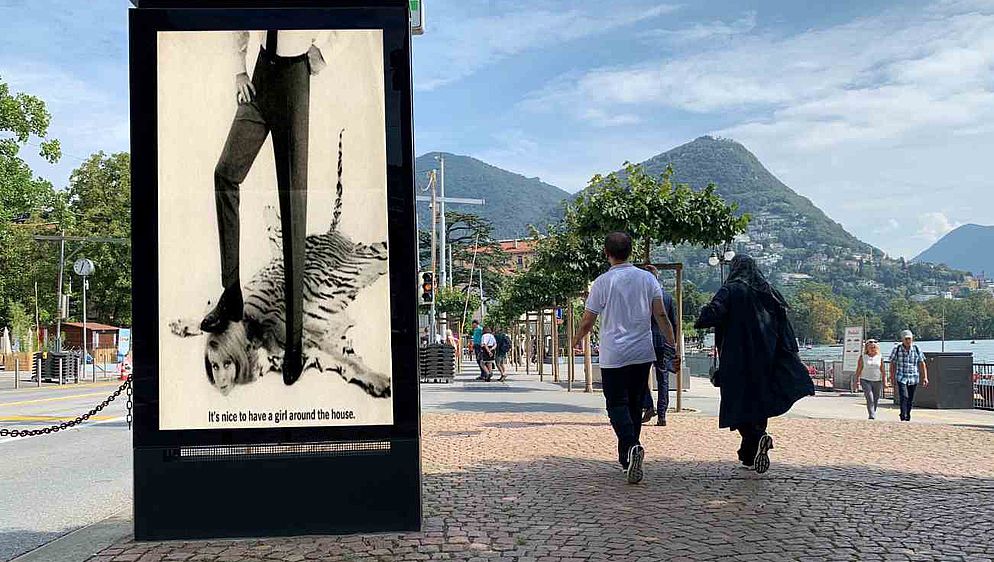

Ciriaca+Erre rappresenta lo sviluppo dell’identità femminile attraverso una serie di manifesti collocati in alcune delle aree strategiche di Lugano (dal lungolago all’autosilo LAC, da Viale Cattaneo a Piazza dell’Indipendenza, da Corso Pestalozzi alla Stazione FFS), luoghi molto frequentati in cui i lavori dell’artista si pongono a diretto contatto con lo sguardo dei passanti. Si tratta di un’invasione nel cuore della città per portare l’arte negli affollati spazi dell’ordinario, fuori da musei e gallerie, in un territorio neutro dove il confronto tra opera e osservatore si fa più immediato e spontaneo.

Le diverse affissioni, come fossero tappe di un unico percorso visivo fatto di immagini ora dal contenuto esplicito ora evocativo, presentano alcuni frame tratti da due opere video realizzate dall’artista nel 2016 e nel 2017, intitolate rispettivamente Suspended Woman e Suspended Witches.

Ecco allora comparire alcuni degli spot più marcatamente sessisti che hanno visto la luce tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, tra cui la nota pubblicità in cui una «donna-tappeto» viene calpestata da un uomo che indossa fiero i suoi nuovi pantaloni della marca Mr. Leggs o, ancora, quella in cui una donna nuda stesa sul pavimento ammira un paio di scarpe maschili della Weyenberg Massagic come fosse un oggetto da venerare.

A questi si avvicendano manifesti con fotografie d’archivio raffiguranti le lotte delle suffragette, frutto di un’accurata ricerca iconografica sul passato, e immagini contemporanee nate da esperienze vissute in prima persona dall’artista, come quelle in cui compaiono le donne africane ancora oggi bandite dalle loro comunità perché accusate di stregoneria. Persone-fantasma, queste, che Ciriaca+Erre ha incontrato durante il suo viaggio nei remoti villaggi nel nord del Ghana e che ha poi scelto di presentare nell’installazione luganese perché il tema delle streghe ha un legame particolare con la storia della Svizzera, ultimo paese, nel 1782, in pieno secolo dei lumi, a condannare a morte una donna per stregoneria, e primo governo al mondo, nel 2008, ad annullare tale condanna riconoscendo la malcapitata come vittima di un assassino giudiziario.

Particolarmente significativa, poi, è l’affissione su cui compaiono alcuni riferimenti al «Malleus Maleficarum», testo scritto nel 1487 da due frati domenicani tedeschi allo scopo di reprimere l’eresia, il paganesimo e la stregoneria in Germania. Il volume, che venne ristampato ben quattordici volte e che non venne mai inserito dalla Chiesa cattolica nell’indice dei libri proibiti, è la funesta summa dei peggiori pregiudizi sulla donna, definita come creatura inferiore e spontaneamente incline al peccato.

Seppur riferita a un lontano passato, è un’immagine che funge da monito e che solleva quesiti sulle forme di oscurantismo e di fanatismo che ancora oggi permangono, assumendo solo modalità più subdole e in apparenza più innocue.