È facile ipotizzare che lo scrittore partito nell’aprile del 1890 per la lontana isola di Sachalin, colonia penale zarista agli estremi confini orientali dell’impero russo, non fosse lo stesso rientrato a casa nel dicembre dello stesso anno. L’entità di quella cesura identitaria si misura, innanzitutto, sul suo rapporto con Tolstoj, che è come dire con tutta la tradizione letteraria russa fino a quel momento: «Prima del viaggio, la Sonata a Kreutzer mi sembrava un avvenimento, oggi mi appare assurda e ridicola» (così in una lettera del 17 dicembre 1890 all’amico Aleksej Sergeevic Suvorin).

Anton Cechov tornò profondamente cambiato da quell’esperienza, intesa a continuare un’indagine prima di tutto paesaggistica ‒ sociologica soltanto in seconda battuta ‒ già iniziata con la stesura della Steppa (1887) e con la minuziosa descrizione della campagna ucraina. Il viaggio che intraprese tre anni più tardi si rivelò invece di tutt’altra portata, anche per le sorti della letteratura contemporanea. Basterebbe pensare al fatto che Cechov fu il primo (e per qualche tempo l’unico) scrittore russo a mettersi in un’impresa non priva di rischi, per le vie di comunicazione dissestate, il clima proibitivo, i pericoli appostati a ogni svolta della strada, gli spazi enormi e le distanze quasi inconcepibili.

In Occidente tendiamo ancora a identificare la Siberia con Novosibirsk, città che si trova sullo stesso meridiano del Nepal, quattromila chilometri più a ovest della destinazione finale di Cechov (per i giocatori di Risiko, l’isola di Sachalin si affaccia sul golfo della Kamchatka e condivide la medesima orogenesi dell’arcipelago giapponese).

Non mi pare privo di significato che lo scrittore, prima di riuscire a toccare con mano lo scopo del suo viaggio, cioè le terribili condizioni di vita dei detenuti confinati nella colonia zarista, abbia dovuto attraversare spazi così enormi, segno di una distanza interna all’impero russo che era al contempo geografica e culturale.

La marcia di avvicinamento all’isola, costellata di scoramenti e difficoltà di ogni genere, è vissuta come un vero e proprio percorso di iniziazione che riunisce in un unico sguardo (filtrato dalla metafora) i destini della natura e degli uomini: «Dall’altra sponda guardavano in giù piante rachitiche e malaticce; in questo spazio aperto ogni singolo albero conduce una disperata lotta solitaria contro il gelo e le raffiche; d’autunno e d’inverno, nelle lunghe e tremende notti, il vento li squassa implacabile, li piega fino a terra, li fa gemere dolenti ‒ e questi gemiti non li ode nessuno».

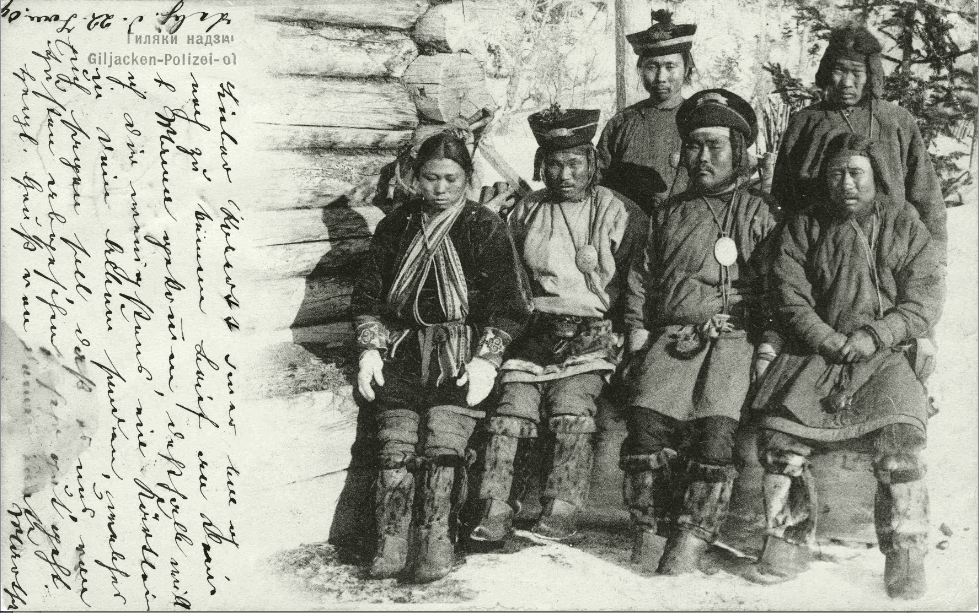

Lo sguardo del cronista si sofferma con pari attenzione sul minuto dettaglio paesaggistico e sulla disperazione degli uomini, quelli incontrati per caso nelle innumerevoli tappe della traversata siberiana non meno di quelli osservati a lungo, con l’occhio esperto del medico, nell’inferno di Sachalin, in cui l’essere umano mostra l’estensione del suo degrado e tutte le sue contraddizioni («La cavalleria nei confronti delle donne più che una regola è un culto, tuttavia cedere la propria moglie a un altro per denaro non è considerato riprovevole»)

Un severo contabile della letteratura dovrebbe forse concludere, a libro ultimato, che dopo Sachalin la visione di Cechov sia improntata al più crudo pessimismo, e sarà senz’altro così. Resta il fatto che, per fortuna nostra e dei lettori di ogni tempo, anche in questo caso la singola manifestazione di dignità umana assume un valore decisamente superiore alle ripetute testimonianze della sua meschinità: «Lungo la riva, non lontano dal molo, vagavano dei deportati, una cinquantina circa, che evidentemente non avevano nulla da fare. Vedendomi, tutti e cinquanta si tolsero contemporaneamente il cappello ‒ dubito che un simile onore fosse mai toccato in precedenza a un letterato».