Nil sine magno / vita labore dedit mortalibus

«La vita non dà nulla ai mortali senza grande fatica».

(Orazio, Satire, I, 9, 59-60)

La massima esprime con chiarezza il concetto che nella vita umana ogni successo è il frutto di una conquista faticosa. Essa ha alle spalle una secolare tradizione. In Esiodo (VII sec. a.C.) si legge che «gli dei immortali posero il sudore davanti alla virtù» (Le opere e i giorni, 289-290), immagine più volte ripresa in ambito sia greco che latino, fino al senecano virtus […] sudore et sanguine colenda est: «la virtù dev’essere coltivata col sudore e col sangue» (Lettere a Lucilio, 67, 12).

Similmente si esprime il coro nella tragedia Eraclidi di Euripide (V sec. a.C.): «La virtù cammina attraverso gli affanni» (625); ma la formulazione più simile a quella oraziana è forse costituita da una sentenza del poeta ionico Focilide (VI sec. a.C.): «nessun’opera è agevole e senza fatica per gli uomini» (162).

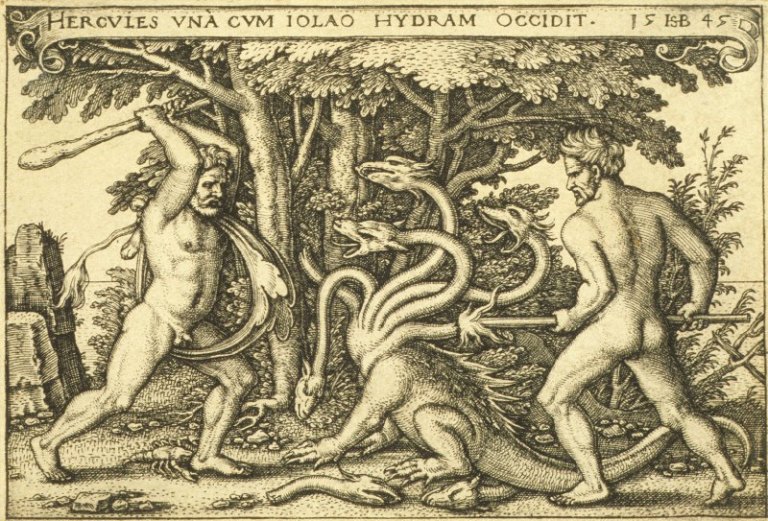

Nella cultura greca l’eticità della fatica, necessario viatico verso il successo, è simboleggiata dalla figura di Eracle, l’eroe filantropo autore delle mitiche dodici fatiche, a cui si può aggiungere come tredicesima quella immaginata nella tragedia Alcesti di Euripide, in cui egli scende nell’Ade a lottare contro Thanatos (il demone della morte) per riportare in vita l’eroina protagonista (la vittoria sulla morte, del resto, è già il tema delle fatiche 10-12). L’idea che il successo passi attraverso una costante e diuturna applicazione vale nei più diversi ambiti della vita umana, a partire da quello agonistico: non è un caso che Eracle sia connesso con la fondazione dei giochi olimpici; e sulle metope del tempio di Zeus a Olimpia (560 ca. a.C.) compaiono per la prima volta le dodici fatiche dell’eroe.

Il riferimento all’ambito sportivo perdura fino alla letteratura cristiana antica («Nessun atleta ottiene la vittoria senza sudore», leggiamo in Girolamo, Lettere, 14, 10), nella quale ricorre spesso la metafora dell’atleta per indicare profeti e santi.Oggi la fatica non è più di moda. La società moderna tende all’eliminazione della fatica: sia con l’abolizione dei riti di passaggio che un tempo scandivano la crescita dell’individuo (servizio militare, esami); sia con l’introduzione di dispositivi (dapprima meccanici, poi elettrici, ora elettronici) finalizzati a sostituire lo sforzo fisico. Non stupisce perciò che i mass media (in primis i messaggi pubblicitari) veicolino l’idea che si possa ottenere il proprio obiettivo (sia esso l’agiatezza economica, o un titolo di studio o la conoscenza di una nuova lingua) in breve tempo e senza sforzo, insomma che si possa avere «tutto e subito».

Questa mentalità sembra essersi fatta strada perfino nel campo dello sport, o quanto meno di certe discipline che sono sotto i riflettori del grande pubblico, a cominciare ovviamente dal calcio: qui lo spirito di sacrificio – come osservava amaramente Aldo Cazzullo a proposito dell’ingloriosa esclusione della squadra italiana dai mondiali del 2018 («Azione 48», 2017) – lungi dall’essere apprezzato e coltivato, è già tanto se non viene dileggiato.E così lo spirito di sacrificio sembra essere rimasto una prerogativa quasi esclusiva di quegli sport che non procurano grande notorietà e ricchezze stratosferiche, di quegli sport insomma di cui il grande pubblico si ricorda solo ogni quattro anni in occasione delle olimpiadi.