François-Auguste-René Rodin è morto nel suo atelier di Meudon, nei pressi di Parigi, il 17 novembre 1917. In occasione del centenario Parigi organizza una mostra al Grand Palais per celebrare uno dei suoi figli prediletti. Perché al Grand Palais e non al Musée Rodin, che conserva tantissime sue opere molte delle quali esposte proprio al Grand Palais? Principalmente per due ragioni: la grandezza degli spazi e, di conseguenza, anche la possibilità di un accesso maggiore di visitatori ma soprattutto il fatto che in quest’occasione l’opera di Rodin è accostata a quella di altri scultori, creando così una sinergia a volte criticabile ma interessante. Consacrato in vita come uno dei maggiori artisti dell’epoca, dopo la morte Rodin viene associato all’arte del passato. È il periodo delle avanguardie! Sino alla fine della Seconda guerra mondiale; quando con il ritorno al figurativismo vengono ripresi alcuni temi a lui cari come gli ingrandimenti, le frammentazioni e gli assemblaggi.

Facciamo una premessa prima di parlare della mostra. Rodin nasce nel 1840. Nel 1877 realizza l’Âge d’airain, una statua michelangiolesca con la quale viene accusato di lavorare tramite un calco dal vivo. Nel 1880 per demolire queste accuse ne realizza un’altra più grande del naturale e cioè Saint Jean-Baptiste. Lo stesso anno la direzione della futura scuola di Belle arti lo incarica di realizzare una porta decorativa per l’entrata. Rodin lavora a questa Porte de l’Enfer per tutta la vita e molte delle sue più celebri opere non sono altro che una estrapolazione delle figure presenti nella porta stessa. Questa, secondo i committenti, doveva rappresentare la Divina Commedia di Dante. L’artista si ispira alla Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti a Firenze realizzata tra il 1425 e il 1452. La prima maquette disegnata a mina di piombo del 1880 è composta di otto formelle – quelle del Ghiberti sono dieci – e contiene già un abbozzo di Adam et Éve. Nella terza maquette, in gesso, la porta si divide in tre parti e sopra si intravvede la figura de Le penseur, Dante stesso. Poi via via si definiscono i soggetti: Ugolino a destra e Paolo e Francesca a sinistra.

Nel 1900, parallelamente all’Esposizione universale di Parigi, Rodin organizza una mostra con i lavori della Porte de l’Enfer al Pavillon d’Alma. Numerosi collezionisti internazionali – come Carl Jacobsen di Copenhagen e gli americani John e Kate Simpson – entusiasti delle opere gli commissionano dei lavori analoghi che vengono realizzati in bronzo o in marmo e in diversi formati. Detto questo è opportuno sapere che della stessa Porte de l’Enfer esistono diverse copie. Quella in gesso del 1900 posseduta dall’artista, senza le figure centrali, del Musée Rodin di Parigi; quella completa, sempre in gesso, del Musée d’Orsay di Parigi del 1917; quelle in bronzo del Rodin Museum di Philadelphia del 1925 e altre a Shizuoka e Tokyo in Giappone, al Kunsthaus di Zurigo, a Stanford in America, a Seul in Corea, oltre a quella del Musée Rodin a Parigi del 1926-1928.

L’esposizione presenta tutti i suoi capolavori in un percorso fluido e maestoso che si dipana nelle alte sale del Grand Palais. Le sue sculture a volte sono associate a opere di altri artisti, dai suoi contemporanei sino ad oggi. L’Homme qui marche di Rodin del 1899, imponente, muscoloso, traboccante di forza, è affiancato, nell’ultima sala, allo stesso soggetto di Alberto Giacometti del 1960 che lo scarnifica sino a farne una filiforme silhouette. Walking man di Thomas Houseago del 1995 è, al contrario, quasi molle e liquefatto. Le penseur, presente in due versioni, è forse la scultura maggiormente famosa di Rodin. Ha una vita propria al di là della Porte de l’Enfer per la quale è stata concepita. Il 21 aprile 1906 la statua è stata inizialmente posta davanti al Panthéon, dove è rimasta fino al 1923. In occasione dell’inaugurazione Henri Dujardin-Beaumetz, sottosegretario di Stato per le Belle arti, ha detto che codesto atleta muscoloso e calmo nella sua forza è il simbolo della libertà e della democrazia. Molti artisti si sono ispirati a questa gigantesca macchina umana, rude ma pensante; ricordiamo Edvard Munch, Antoine Bourdelle, Jacques Lipchitz, André Derain, Wilhelm Lehmbruck che la depotenzia con Sitzender Jüngling del 1916, o Georg Baselitz che la trasforma in un robot con Volk Ding Zero del 2009.

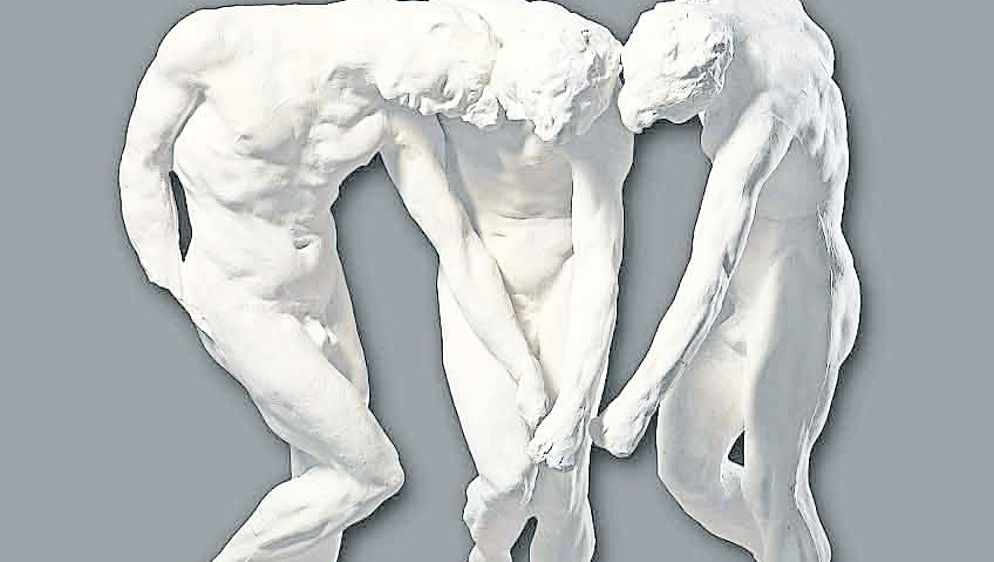

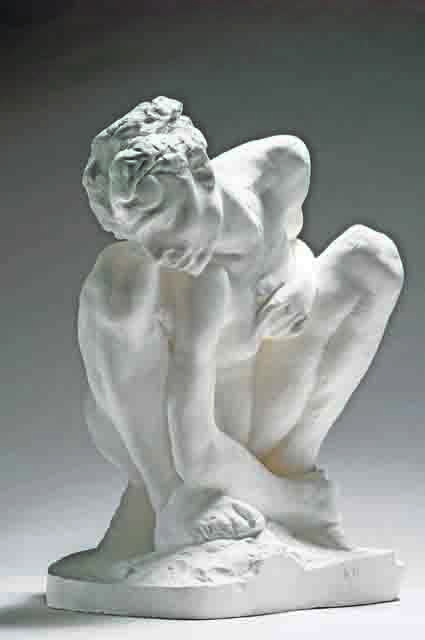

Splendide come sempre la Femme accroupie del 1881-85 e l’altra icona dell’artista Le Baiser del 1881-82 nella versione in marmo di Carrara che inizialmente doveva rappresentare l’amore di Paolo e Francesca ma che, in seguito, non è stata inserita ne la Porte de l’Enfer perché in contrasto con la narrazione drammatica della porta stessa.

Se poi Rodin per Ève si ispira al Michelangelo della Cappella Sistina a Roma, Henri Matisse realizza quattro nudi femminili di schiena su tale modello. La terza versione, Dos III del 1917, anno della morte di Rodin, è un altorilievo di carattere monumentale rappresentante una donna di schiena il cui dorso richiama appunto quello di Ève.

Insomma, si tratta di un artista antiretorico, icastico, amante sempre del non finito michelangiolesco e soprattutto della tecnica del marcottage che gli permette di riutilizzare, in altre situazioni, con diverso materiale e dimensioni, la stessa figura. Fino all’estrema conseguenza: quella di estrapolarne un dettaglio – una mano, una gamba – e dargli forma e vita autonoma.

Le curatrici della mostra, Catherine Chevillot e Antoinette Le Normand-Romain, nell’introduzione al catalogo scrivono di masse in movimento, animate da un’energia vitale propria; di sculture dinamiche o nervose e di materia deformata o scarnificata: insomma di un genio a volte naturalista, altre impressionista, espressionista, simbolista, ma sempre moderno.

Da vedere, in una sala con le pareti rosse, i disegni esposti a Praga nel 1902: evanescenti, cupi, dalle forme semplificate, rinforzati con ampie sfumature di acquarello.

Naturalmente tutto il 2017 sarà dedicato all’artista con libri, colloqui, documentari, conferenze, film, festival della musica, francobolli e monete, esposizioni, fra le quali citiamo quella prevista al Metropolitan Museum of Art di New York in settembre. Per gli aderenti alla Société des amis du Musée Rodin è poi prevista in giugno una cena di gala.

Ottimo l’allestimento come il catalogo che contiene anche l’indice dei nomi.