Esistono ancora dei contesti sociali in cui di eroina non si parla mai, come se non esistesse o non avesse decimato in passato generazioni intere, come se anche ora non venisse consumata negli «angoli», che come scrive Vanessa Roghi sono i luoghi simbolici e spaziali in cui si nasconde il tossicomane. Eppure, chi ha vissuto l’esperienza disperante di un fratello, il padre, la madre eroinomani vorrebbe sempre sentirne parlare, ascoltare da un’altra voce, capire, cercare seppur vanamente delle risposte. Anche per Vanessa Roghi la molla è stata questa: partire da sé, dalla storia di suo padre, della sua famiglia, per poi metterla da parte e darci un quadro storiografico dell’arrivo e della diffusione dell’eroina in Europa nel ’900. L’esperienza personale è il punto da cui muove anche Michelle Halbheer, autrice di Platzspitzbaby – Meine Mutter, ihre Drogen und ich intervistata per «Azione» da Luca Beti. Nel caso della giovane autrice zurighese si è trattato di dare voce a se stessa bambina e alla tragedia di vivere con una madre eroinomane che non è mai riuscita a prendersi cura di lei, ad anteporla al suo bisogno di farsi.

È invece la combinazione tra la vicenda personale e l’approccio storiografico nel testo della storica Vanessa Roghi che garantisce al lettore un equilibrio virtuoso tra l’informazione e l’umanità. Scopriamo così che l’eroina venne immessa sul mercato europeo nel 1898 dalla Bayer, con la garanzia che la sostanza non avrebbe generato alcuna dipendenza (!). E uno spazio molto ampio nel testo è dedicato infatti alla connessione strettissima e spesso dimenticata tra l’eroina e la morfina o altri medicinali, prescritti in una fase acuta di dolore, che come controindicazione hanno generato nei pazienti una dipendenza indelebile.

Si tratta di una connessione fondamentale e spesso trascurata, che invece è all’origine di molte storie di eroinomania, ovunque nel mondo. Per esempio in La Straniera, l’ultimo romanzo di Claudia Durastanti, troviamo riferimenti al contesto statunitense, dove la famiglia dell’autrice emigrò. In questo caso a diventare tossicodipendente a causa di una prescrizione di Oxycontin dovuta al mal di schiena è la giovane cugina della narratrice che poi, come spesso accade in storie del genere, decide di passare all’eroina «perché il rapporto qualità-prezzo era migliore». Del resto, l’approdo alla tossicodipendenza per cause mediche è all’origine anche della storia di William Burroughs, che nel ’900 è il narratore per eccellenza della dipendenza da eroina.

All’interno di questo panorama di mémoir scritti a partire dall’esperienza propria o del legame familiare con un consumatore di droghe pesanti, il libro di Vanessa Roghi fa la differenza per la sua ricerca di una verità che non sia soltanto quella personale, ma anche sociale. Se è vero, infatti, che la storia di ogni singolo paese è dirimente e che ci sono realtà nazionali in cui sono state cercate soluzioni e non la rimozione, è innegabile che alcuni aspetti della questione sono trasversali, perché: «l’eroina nega alle radici la convivenza civile». Per questo è problematico ovunque il rapporto, che muta nel corso del tempo senza mai cambiare davvero, tra drogati e malati psichiatrici. Per quanto riguarda l’Italia a dare la misura del paradosso basti pensare che la legge Basaglia (1978), che tanto influenzò la Legge sull’Assistenza Sociopsichiatrica Cantonale del 1985, permise la chiusura dei manicomi, mentre la legge sulla droga del 1975 istituì le comunità terapeutiche come luoghi di isolamento dei drogati dalla società.

Il testo di Roghi non tralascia, nella ricerca delle cause culturali e sociali propria al metodo storiografico, le testimonianze dirette, che forniscono informazioni difficilmente reperibili altrove e permettono l’empatia, tanto necessaria quando si tratta di sospendere il giudizio e la ripugnanza che il tossicodipendente evoca inevitabilmente a ogni latitudine. Nel testo sono vari gli spazi in cui a parlare sono gli eroinomani, da coloro che hanno saputo raccontare con finezza di parole e profondissima consapevolezza la tossicomania, come William Burroughs appunto, Carlo Rivolta, ma anche i racconti di coloro che hanno partecipato al testo di Marisa Rusconi e Guido Blumir La droga e il sistema. Cento drogati raccontano. Così accade che si piange, soprattutto per i brani tratti dalle lettere dei familiari che Roghi pone alla fine del testo, grati di aver letto un libro raro e necessario.

Bibliografia

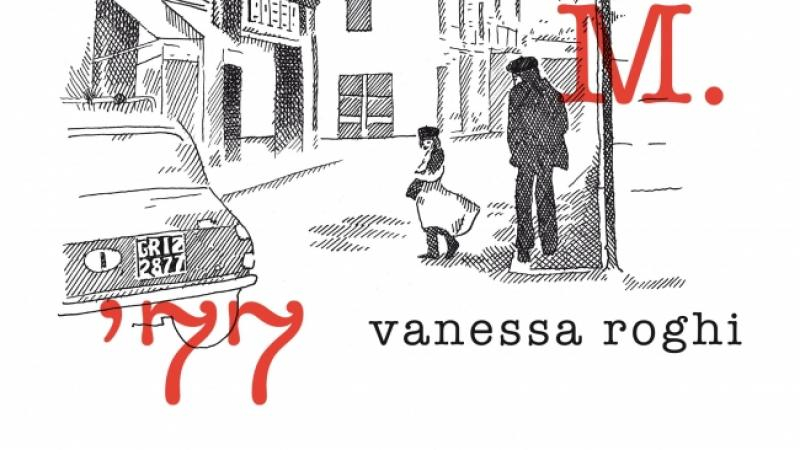

Vanessa Roghi, Piccola città. Una storia comune di eroina, Editori Laterza, 2019, pp. 218