Una fase importante della storia della fotografia è rappresentata dalla cronofotografia. Se già agli albori del XIX secolo erano nati apparecchi strani e dai nomi talvolta davvero bizzarri (taumatropio, ruote di Faraday, fenachistoscopio, stroboscopio, ecc), è soprattutto nella seconda metà dell’800 – appena qualche decennio dopo la realizzazione delle prime fotografie – che si accende un’aspra battaglia tra inventori, scienziati e medici, tutti alla ricerca del modo migliore per ottenere delle immagini che dessero in qualche modo l’idea del movimento. Si trattava di spezzare la continuità in una serie di scatti discontinui ma calcolati per ricostruire in modo credibile e convincente il flusso temporale.

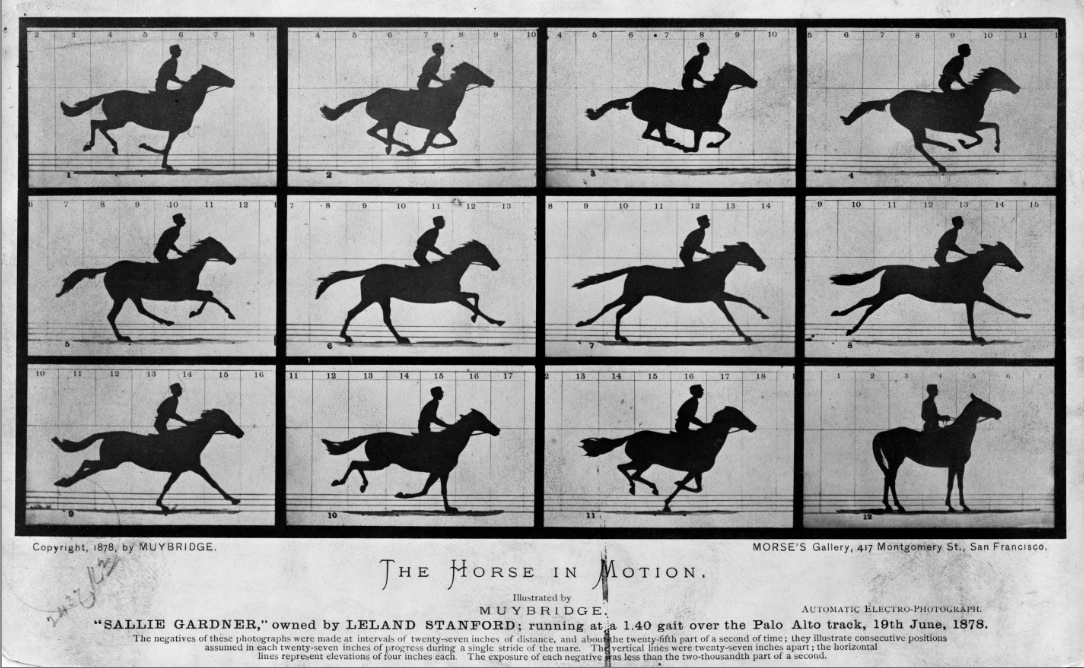

L’ornitologo francese Etienne Marey, che definisce la fotografia «la retina dello scienziato», mise a punto il fucile cronofotografico, dove il grilletto funzionava come il pulsante di scatto dell’otturatore di una comune macchina fotografica e la tacca di puntamento ricordava il mirino di un «normale» fucile. Dall’altra parte dell’oceano, il fotografo inglese Eadweard Muybridge (1830-1904) ricevette dal governatore della California Leland Stanford (fondatore dell’omonima celebre Università) l’incarico di fotografare il suo purosangue Occident per stabilire se un cavallo al galoppo avesse in qualche momento della corsa tutte le zampe sollevate contemporaneamente da terra. Nel 1878 Muybridge brevetta la sua invenzione chiamandola zootropio: una serie di dodici apparecchi disposti a breve distanza l’uno dall’altro lungo la pista d’allenamento. Correndo lungo una traccia bianca il cavallo spezza i fili ben tesi lungo il suo percorso, facendo scattare gli otturati della dozzina di apparecchi fotografici. Sono in molti a ritenere che i tentativi di Muybridge furono importantissimi per i Fratelli Lumière nel loro cammino verso l’invenzione del cinématographe.

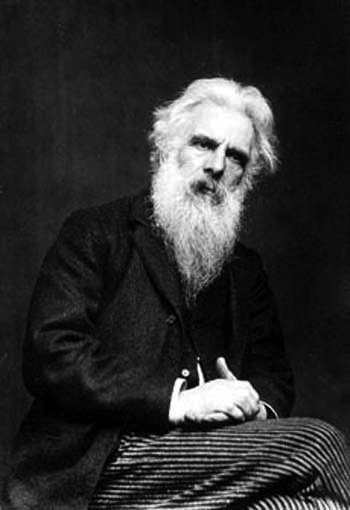

Muybridge ebbe una vita avventurosa. Nel 1874 uccise l’amante della moglie, ma fu assolto da una sentenza che in qualche modo si richiamava al «delitto d’onore». A questa vicenda il compositore Philipp Glass dedicò il suo lavoro The Photographer (1983) e lo stesso Muybridge è adesso protagonista – unitamente a un altro «cronofotografo», l’ingegnere e ricercatore statunitense Harold Eugene Edgerton (1903-1990) – di una mostra ospitata nella Galleria Cons Arc di Chiasso. Si tratta di 25 immagini provenienti da collezioni private. «Entrambi i fotografi sono stati grandi divulgatori e hanno utilizzato la fotografia come strumento di osservazione e studio – spiegano Daniela e Guido Giudici –. L’approccio che più ci interessa in questa piccola collezione è l’approfondimento di una “nuova” forma espressiva e non tanto quello, pur fondamentale, dello studioso che cerca di perfezionare una tecnica. Difatti l’opera di Muybridge, che ha anche anticipato la nascita del cinema, ha notevolmente influenzato le avanguardie artistiche del Novecento. La nuova tecnologia viene assimilata e assunta da alcuni artisti e polemicamente rifiutata da altri. Anche nel caso del più contemporaneo Edgerton, la fotografia mostra quello che l’occhio umano non può riuscire a vedere completamente, condizionato dal cervello umano. È quello che Walter Benjamin avrebbe chiamato inconscio ottico e il buon Franco Vaccari inconscio tecnologico».

La Galleria chiassese presenta ameno un paio di immagini divenute nel frattempo icone: il colpo del golfista con la sua mazza che ruota descrivendo un arco perfetto; così come la racchetta del tennista «spiega» come ottenere un dritto degno di Roger Federer.