Max Liebermann è stato una figura di rilievo nella reazione alla pittura accademica in Germania a cavallo tra Ottocento e Novecento. Insieme a Max Slevogt e Lovis Corinth ha fatto parte di quel «triumvirato dell’impressionismo tedesco» (la definizione è stata coniata dal collezionista Paul Cassirer, in quegli anni grande promotore delle frange artistiche più innovative) che, grazie ai contatti con le correnti francesi, ha portato nel panorama teutonico una vivacità cromatica e un’immediatezza comunicativa fino ad allora inedite.

A questo protagonista dell’arte moderna tedesca è dedicata una rassegna allestita negli spazi del Museo Castello San Materno di Ascona che documenta il percorso di Liebermann attraverso l’intera raccolta di sue opere appartenenti alla Fondazione per la cultura Kurt e Barbara Alten, a cui è stata poi affiancata una selezione di lavori che provengono da istituzioni pubbliche e da collezioni private in Svizzera e in Germania.

Nato a Berlino nel 1847, Liebermann approda all’impressionismo per gradi, dando di questa tendenza una sua personale interpretazione, da una parte vicina alle suggestioni pittoriche degli esponenti francesi, dall’altra fermamente legata al sostrato dell’arte germanica.

Sebbene osteggiato dalla sua facoltosa famiglia ebrea nel desiderio di intraprendere la carriera di pittore, Liebermann si forma alla Scuola d’arte di Weimar e frequenta, a Düsseldorf, l’ungherese Mihály Munkácsy, prolifico e acclamato artista dedito ai generi più disparati.

L’incontro con Parigi, negli anni Settanta, costituisce per Liebermann una fonte inesauribile di stimoli. Non sono però gli impressionisti a catalizzare fin da subito la sua attenzione, bensì i maestri della Scuola di Barbizon, in particolare Jean-François Millet che con i suoi quadri conferisce alla vita agreste una dimensione solenne ed eroica, e i pittori realisti, Gustave Cour- bet su tutti, ammirato da Liebermann per l’uso spontaneo del colore e per la sua capacità di restituire la realtà senza filtri. Il realismo che in Germania aveva conosciuto la sua grande stagione nella scuola di Düsseldorf viene rivisitato da Liebermann secondo la lezione di questi due grandi artisti francesi: nascono così numerose opere dedicate al mondo contadino e proletario, spaccati di vita delle classi lavoratrici privi di sentimentalismo e dalla forte connotazione sociale, motivi per cui vengono poco apprezzate dalla critica del tempo.

Sono soprattutto i soggiorni nei Paesi Bassi, che iniziano proprio in questi anni per proseguire ininterrottamente fino al 1913, a fornire a Liebermann temi sempre nuovi. Il fascino della gente e dei paesaggi olandesi risiede secondo l’artista nella loro intima autenticità, aspetto, questo, che il pittore cerca di riconsegnare nelle sue tele, come accade ad esempio nel dipinto esposto ad Ascona Merlettaie del Brabante, datato 1881, opera in cui vengono delineate con pennellate sicure quattro donne intente a compiere dignitosamente il loro mestiere.

È all’inizio dell’ultimo decennio dell’Ottocento, dopo essere tornato a Berlino da qualche anno, che Liebermann si avvicina all’impressionismo francese. I nuovi maestri da cui trarre ispirazione sono adesso Édouard Manet e Edgar Degas, pittori che gli insegnano la sfumatura dei toni e l’eleganza del tratto. Ecco che, forse anche per spogliarsi degli aspri giudizi del passato, i soggetti dell’artista si fanno più spensierati e conformi ai gusti della borghesia: gli svaghi del ceto medio, tra spiagge, parchi e locali, diventano i motivi prediletti da Liebermann, resi con una tavolozza dalle tinte chiare e con una tecnica sfilacciata e fluttuante. La luminosità e la ricerca del dinamismo mutuate dai colleghi francesi si sposano nei lavori del pittore all’estrema attenzione per il dato naturalistico tipica della cultura figurativa tedesca.

Questi sono anche gli anni in cui Liebermann è tra i promotori della Secessione berlinese, tappa fondamentale per l’evoluzione artistica in Germania al volgere del secolo. Quando la Große Berliner Kunstausstellung respinge nel 1898 un quadro di Walter Leistikow, è ormai sotto gli occhi di tutti il grande divario creatosi tra i movimenti avanguardistici e le posizioni conservatrici istituzionali di Berlino: Liebermann e compagni cercano così una strada alternativa per portare avanti il rinnovamento delle arti in contrapposizione al conservatorismo imperante.

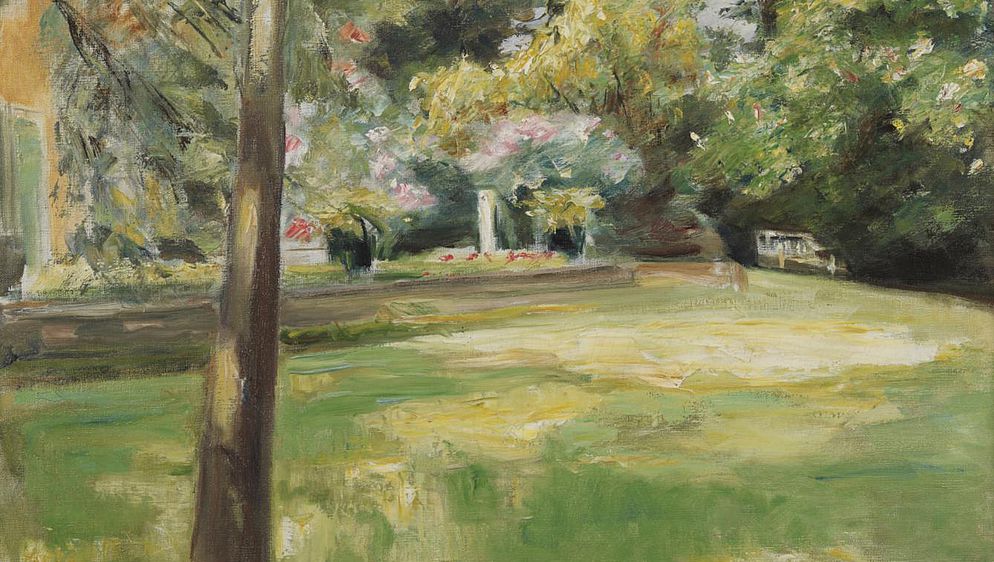

Con lo scoppio del primo conflitto mondiale il pittore decide di ritirarsi nella sua elegante dimora sul Wannsee il cui ampio e lussureggiante giardino diviene il tema più rappresentato nelle sue tele. Ne sono testimonianza, nella mostra asconese, alcune opere che catturano particolari naturalistici del parco della villa così come alcuni scorci dei dintorni. Il grande lungolago a Wannsee con passeggiatori, datato 1920, è un dipinto in cui la spontaneità della pennellata e la vitalità dei colori creano una composizione fresca e luminosa.

È con l’avvento del nazismo che l’attività di artista di Liebermann e il suo impegno culturale subiscono un arresto, all’età di ottantasei anni il pittore si allontana dalla vita pubblica per poi spegnersi nel 1935 nella sua amata Berlino, dopo che la follia hitleriana lo aveva annoverato tra i grandi maestri «degenerati» della modernità.