La luce dell’arte, l’ombra della storia: da una parte c’è la luce che emana dai paesaggi di Nolde, di Pechstein, di Macke, dall’altra invece, su pareti grigie, si racconta il lato oscuro della storia, con personaggi che emergono da un tempo in bianco e nero, di lettere e documenti che hanno segnato il destino non solo delle opere d’arte, ma anche quello dei loro proprietari e autori.

Collezionisti perseguitati dal regime del Terzo Reich perché ebrei e pittori a cui da un giorno all’altro è stato vietato di dipingere: l’avvento al potere nel 1933 in Germania del Partito nazional-socialista segna infatti sul piano culturale la fine della libertà artistica; una politica che sfocia nel 1937 nell’operazione «arte degenerata» e nella grande mostra allestita a Monaco che aveva lo scopo di denigrare parte delle oltre ventimila opere che il Reich aveva confiscato alle collezioni di un centinaio di musei tedeschi (fra le quali anche lavori degli svizzeri Cuno Amiet, Paul Camenisch e Johannes Itten).

Un concetto che il regime del Terzo Reich aveva preso in prestito dalla biologia e dalla medicina che alla fine del XIX secolo aveva definito la «degenerazione» come una deviazione dalla norma. In particolare nel saggio Entartung (1892) il medico e sociologo Max Nordau si scaglia contro le grandi correnti dell’arte contemporanea, descrivendola come un’aberrazione patologica dell’evoluzione. E se la repubblica di Weimar promuove per un certo periodo la diffusione dell’arte moderna – espressionismo, astrattismo, verismo –, le idee nazionaliste vedono nei nuovi linguaggi artistici una forma di decadenza, ben lontana dal poter incarnare «i presunti valori tedeschi». Mentre in Germania nel 1925 un certo Adolf Hitler si scaglia contro quella che definiva una «follia intellettuale», in Svizzera la promozione dell’arte moderna francese da parte di collezionisti e musei si scontrava talvolta contro una condanna pubblica, come nel caso di Carl Gustav Jung che dopo aver visto una mostra di Picasso nel 1932 al Kunsthaus, definiva il maestro spagnolo uno schizofrenico: «Le loro immagini – scrive il grande psicanalista sulla «NZZ» – spaventano per la loro indifferenza, paradossale, destabilizzante, terrificante o grottesca, rispetto allo spettatore».

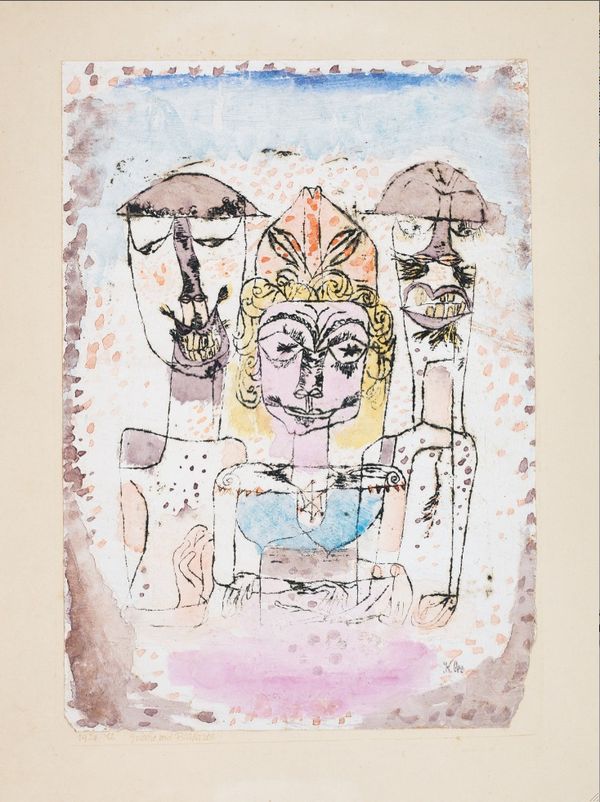

Esempi di quell’arte degenerata sono ora visibili al Kunstmuseum di Berna, dove sono esposte circa 160 opere sulle 1500 ritrovate nel 2012 nelle due abitazioni di Cornelius Gurlitt. Il nucleo più consistente della collezione è costituito da maestri dell’espressionismo, membri delle numerose Secessioni di città tedesche – die Brücke a Dresda, der Blaue Reiter a Monaco, la Secessione di Berlino; sulle pareti scorrono i nomi di artisti del calibro di Dix, Kirchner, Grosz, Marc, Kandinsky, Barlach, Köllwitz, Edvard Munch, Liebermann. Pochi i dipinti, per la maggior parte di tratta di opere su carta – incisioni disegni tempere acquarelli carboncini. La qualità delle opere non tradisce le aspettative. Né delude la loro carica trasgressiva e la crudezza nel raccontare le vite disperate sulle quali incombeva la guerra o sopravvissute al conflitto.

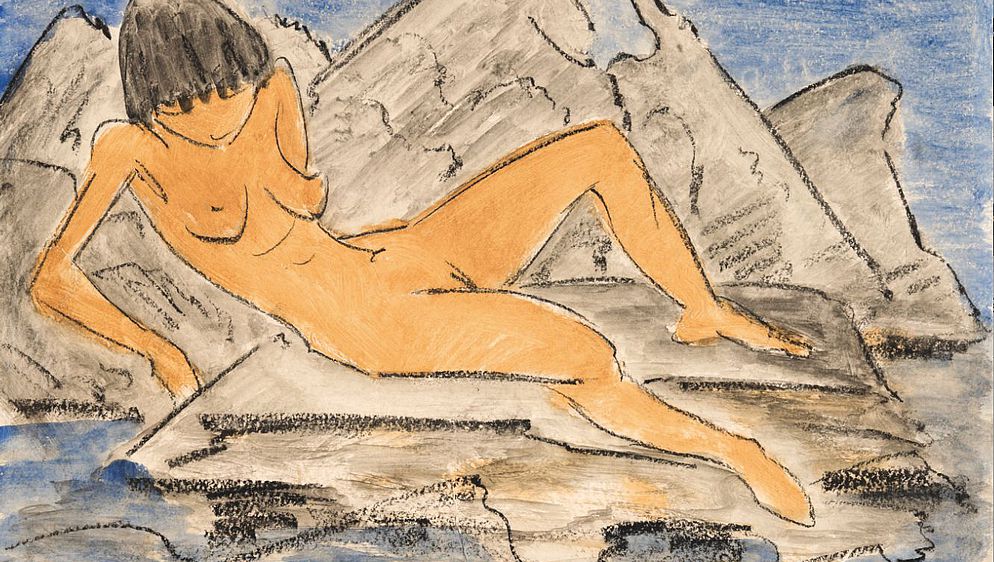

Rappresentativi di quei decenni tormentati e così importanti per l’arte, appaiono per esempio una serie di litografie a colori di Eric Heckel, ma anche una Pietà di Käthe Kollwitz, artista considerata già troppo moderna agli inizi del Novecento e alcune cupe litografie di Munch; ma anche i nudi sfacciati di Kirchner (uno degli artisti più rappresentati nella collezione) e di Kokoschka e i soldati feriti di Otto Dix. Una scoperta le opere di Cornelia Gurlitt, sorella di Hildebrand, una delle rare artiste espressioniste.

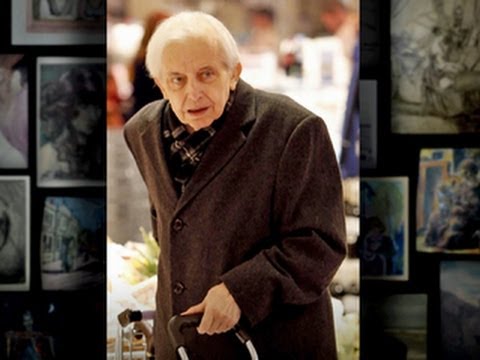

Resta ancora controverso il ruolo di Hildebrand Gurlitt, dapprima collezionista e direttore di museo impegnato a promuovere gli artisti moderni dapprima a Zwickau e poi ad Amburgo. Eppure qualche anno dopo lo si ritrova fra le figure di spicco nell’apparato amministrativo del Terzo Reich: è uno dei quattro mercanti d’arte autorizzati a comprare e a rivendere all’estero le opere d’arte confiscate fra il 1937 e il 1938. Ha anche il compito di acquisire pezzi per il futuro museo d’arte del Führer che sarebbe dovuto sorgere a Linz. Diviene un collaboratore del Ministero della Propaganda e secondo i ricercatori nelle sue mani sarebbero passate quasi quattromila opere, un volume di vendite decisamente superiore a quelle dei suoi colleghi Möller, Buchholz e Böhmer.

Compravendite che sarebbero avvenute per lo più ad Amburgo, dove acquista opere dal collezionista protestante ed ebreo Julius Wolffson, ma anche a Berlino e attorno al 1943 lo si ritrova attivo sulla piazza di Parigi, dove le transazioni raggiungono la ragguardevole cifra di 25 milioni di marchi del Reich. Ricerche che illustrano anche il ruolo della Svizzera, non solo attrattivo mercato dell’arte, ma anche «porta girevole» attraverso la quale transitavano le opere confiscate e quelle «trafugate», anche nel Dopoguerra. Significativa l’asta del 30 giugno 1939 alla Galleria Fischer di Lucerna, che accende un dibattito etico fra i direttori di musei: partecipare all’asta o boicottarla?

Su quasi tutte le didascalie appare la dicitura: «Provenienz in Abklärung», ovvero «provenienza in corso di accertamento». Il grande lavoro di ricerca – tuttora in corso – sulla collezione Gurlitt mira a ricostruire la rocambolesca storia di opere che sono state confiscate, vendute e rivendute in circostanze ancora poco chiare, esposte e nascoste, prima di finire nei cassetti di casa Gurlitt. Oltre al contesto storico, i ricercatori da bravi detective vanno a caccia di tracce e indizi forniti da documenti e registri, ma anche dalle opere stesse (quanto racconta il retro di un quadro, come il ritratto della moglie di Otto Mueller) o dallo studio dei materiali. E per la prima volta al lavoro «dietro le quinte» viene dedicata una sezione in cui si può ripercorrere la storia di una versione della celebre montagna Saint-Victoire di Cézanne e di un acquarello di Kirchner. Dopo Gurlitt, la parola d’ordine per i musei svizzeri sembra essere la «trasparenza» a ogni costo.

Si esce quasi frastornati dalla mole di informazioni contenute nell’apparato documentario della mostra che avrebbe potuto seppellire le opere e il piacere della visione. Un rischio scongiurato dai curatori che hanno concentrato nel catalogo il frutto delle ricerche di specialisti e storici che vede alleate Svizzera e Germania per cercare di ristabilire la verità su un capitolo ancora non completamente scritto, nonostante il rapporto Bergier. Per completarlo occorrerà anche attendere il 13 aprile, data a partire dalla quale Berna ospiterà la parte della mostra dedicata all’arte trafugata, attualmente in corso a Bonn.