Paolo Albani, vorrei farle alcune domande che prendono spunto dai titoli dei suoi libri, così magari invogliamo i lettori ad andarseli a cercare. La prima è un po’ provocatoria, bonariamente: secondo lei un festival di letteratura non è un po’ un’Istituzione anomala?

Bah, devo dire che io ho una buona opinione dei festival della letteratura perché anche se ormai c’è un festivalismo forse un po’ eccessivo, dilagante, queste occasioni sono sempre degli strumenti abbastanza utili per invogliare alla lettura. Per cui sì, li vedo abbastanza bene...

Quindi, nel grande novero di cose inutili del mondo, i festival di letteratura non sono i peggiori?

Non sono i peggiori anche perché tutte le volte che ci sono stato ho visto partecipare anche un sacco di giovani e poi c’è questa cosa importante, ovvero, che a volte si paga per entrare, e quindi non è che si va a sbafo a sentire l’autore.

Visto dalla parte di voi autori è un’occasione interessante per avere un contatto reale con il vostro pubblico?

Assolutamente. C’è anche questo aspetto. Da un lato c’è l’aspetto positivo in cui conosci un sacco di gente, incontri amici e altri scrittori, si mangia si beve ecc. Però sì, ecco, ripeto, al festival della letteratura di Mantova sono stato un paio di volte e sono rimasto sempre un po’ scioccato dal fatto che a cinque minuti dal termine del tuo intervento la gente scappava perché doveva andare da un’altra parte. «C’è Dario Fo tra cinque minuti...» e quindi diventava una cosa elefantiaca e molto stressante anche, da certi punti di vista. Però, insomma...

Quindi Babel sarà un’ottima occasione per i lettori di conoscere la sua produzione letteraria, la sua personalità come autore. Una personalità di autore che trovo molto sistematica, da studioso di metaletteratura. Lei cioè si è occupato quasi più di libri che di letteratura. Le interessa l’oggetto librario in sé.

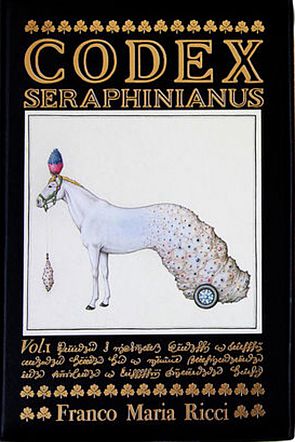

Si è vero, anche perché amo il libro anche come oggetto. Ho fatto anche dei libri d’artista e continuo a farli, quindi mi piace proprio nella sua concretezza... La forma del libro poi secondo me è importantissima. Ci sono delle forme molto strane. Ultimamente ho visto che Il Saggiatore fa dei libri non belli ma bellissimi. Ha fatto una Storia del buio che è un libro tutto nero: la copertina nera, i bordi neri... Ha fatto una cosa su Pagliarani, Tutte le poesie, di un formato enorme. L’ultimo che ho comprato è Il colore perfetto, la storia di questo amministratore delegato di una fabbrica di colori. Il libro ha una prefazione nientemeno che di Luigi Serafini. Io l’ho comprato per vedere la prefazione di Serafini e che cos’è ? È una prefazione nello stile di Serafini quindi con tutta la sua scrittura completamente inventata, grafica, bellissima. E c’è nella copertina un affare che gira, che cambia colore con una rondella. Bellissimo. Sono impazziti probabilmente, perché quelle cose costano moltissimo.

Allora parliamo pure di Serafini. Lei lo incontrerà a Bellinzona, al Teatro Sociale sabato 14, alle 14.00. Può darci un’anticipazione sul vostro incontro?

Allora se vuole la verità, la dico alla Bartezzaghi: Non ho la più pallida idea di quello che faremo! Improvviseremo, immagino. Parleremo di invenzione linguistica... Lui parlerà del Codex Seraphinianus, io parlerò un po’ più in generale delle lingue inventate e poi, non lo so, pensavo di fare anche dei riferimenti al tema del festival, cioè alla traduzione delle lingue inventate, che, insomma, è un tema importante. Terrò al proposito un laboratorio con Camille Luscher, domenica 15 alle 10.00, sempre al Sociale.

Vista questa vostra vicinanza vorrei chiederle di rivelarmi un segreto: ma esiste un senso dietro ai testi del Codex di Serafini?

No, assolutamente no. E le confido anche che sono contentissimo di questo incontro perché non lo conosco personalmente, è la prima volta che ci vediamo. Oltre a questo sono emozionatissimo per la presenza a Bellinzona di Irvine Welsh. Ho visto i suoi due film... Poi c’è Fabio Pedone, che è un carissimo amico, quello che ha tradotto Finnegans Wake di Joyce. Son ben contento, poi parlare di lingue immaginarie, di lingue inventate è sempre interessante...

Ieri sono andato in biblioteca qui a Lugano, a cercare il suo Aga magéra difúra. Dizionario delle lingue immaginarie. Qualcuno ha annotato nel frontespizio del libro che mancano due lingue... Vuole sapere quali?

Ma ne mancheranno ben più di due... io ne tengo un file aggiornato.... Ho continuato ad aggiornarlo perché il libro è del 1999 quindi le cose cambiano... Comunque bisogna dire che con Berlinghiero Buonarroti non abbiamo usato limiti cronologici né di campo, quindi abbiamo spaziato dalle lingue internazionali ausiliari di comunicazione, tipo Esperanto, ecc., fino a tutte le altre usate in letteratura, teatro, musica...

Avete realizzato una tassonomia molto ben chiara, ben illustrata e estremamente interessante... e piacevolissima da leggere, tra l’altro. È molto bello anche Mirabiblia. Catalogo ragionato di libri introvabili, perché per un amante dei libri è un tuffo nella follia letteraria.

Sì... Ermanno Cavazzoni una volta mi ha detto: «Ah, Paolo, i tuoi libri mi piacciono moltissimo perché non parlano di nulla. Cioè dell’inesistente». Insomma, è per me un grandissimo complimento. Anche perché mi fa venire in mente una frase di Manganelli: in una quarta di copertina, non mi ricordo più in che libro, diceva «io sono un esperto di cose che non esistono».

Questo è uno spirito che accomuna un po’ tutti voi tutti che scrivete per Quodlibet: un gusto per la ricerca del nonsenso, dell’umorismo, della metacomunicazione sui libri.

Sì, direi di sì. La cosa bella è poi che non è una collana specificatamente letteraria. Ci sono repertori, dizionari, cose strane, enciclopedie. Adesso Graziano Graziani ha fatto quello sulle religioni nuovissime. Quindi, insomma, sì, è una collana... io non dovrei dirlo perché sono un autore e quindi può sembrare autoelogiativo, ma secondo me è una collana unica in Italia, molto bella, anche graficamente.

In fondo è però anche un modo per scongiurare la seriosità che gira attorno al mondo della letteratura. Pensando anche a Umberto Eco: quando smetteva di essere professore aveva una vena goliardica che è simile alla vostra...

Assolutamente. A parte che l’Eco che adoro più di tutti è l’Eco delle Bustine di Minerva, dei piccoli interventi. Nei romanzi devo dire è un po’ troppo professoraccio... pieno di riferimenti dotti. Scrive ultra bene, anche troppo bene. Tra l’altro Eco ha sempre ammesso che scriveva i romanzi perché gli piaceva fare ricerca. Per scrivere Il nome della rosa ha dovuto contare i passi che un frate doveva percorrere per raggiungere la cella, perché tutto doveva essere plausibile... Il suo caso è particolare, perché piacendogli molto la ricerca questo si tramuta in romanzi che sono spesso un po’ pedanti.