«Tenetevi, o antiche terre, la vostra vana pompa – grida essa con le silenti labbra –. Datemi i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse infreddolite desiderose di respirare liberi, i rifiuti miserabili delle vostre coste affollate. Mandatemi loro, i senzatetto, gli scossi dalle tempeste e io solleverò la mia fiaccola accanto alla porta dorata».

Sono le parole della poetessa statunitense Emma Lazarus poste alla base della Statua della Libertà a Ellis Island. Tra il 1870 e il 1914 circa 70 milioni di persone attraversano l’Atlantico per emigrare in America. In maggioranza provengono dall’Irlanda, dall’Italia e non da ultimo dalle terre ex asburgiche: questi ultimi tutti contadini ebrei analfabeti e poverissimi, come gli altri.

Un’immigrazione che cambia il volto del paese e che è solo l’inizio di quella che nel dopoguerra diventerà senza frontiere, coinvolgendo la Russia, l’India, la Cina, le Filippine. Ultimamente le immigrazioni sono diventate migrazioni secondo la distinzione di Umberto Eco il quale a suo tempo scrisse che si ha immigrazione quando i flussi sono controllati e le persone ammesse decidono di accettare il sistema culturale e istituzionale del paese ospitante e, al contrario, migrazione quando i flussi avvengono senza controllo e senza che si possano arrestare.

La questione dei migranti è un problema complesso e non a caso è al centro del dibattito politico odierno in Europa e in America. Un argomento divisivo, come si dice oggi, che accende gli animi e abbrutisce noi, rinchiusi nelle nostre fortezze, e gli altri. Questo a prescindere dal dibattito culturale in atto che vede attualmente perdere di forza il concetto di integrazione e quello inadeguato di multiculturalismo a favore del superamento di entrambi attraverso il «meticciato», ovvero di modelli culturali condivisi e contaminanti.

Una mostra in corso alla Triennale di Milano racconta questa storia dei migranti dal punto di vista dell’artista. Curata da Massimiliano Gioni, e promossa dalla Fondazione Trussardi e dalla Fondazione Triennale di Milano, l’esposizione La Terra inquieta vuole essere «una riflessione sul ruolo dell’artista come testimone di eventi storici e drammatici e sulla capacità dell’arte di raccontare cambiamenti sociali e politici», come scrive lo stesso Gioni in catalogo. Sì, perché per Giorgio Agamben il rifugiato è la figura centrale della nostra storia politica contemporanea capace di scardinare la «vecchia trinità Stato-nazione-territorio». In questo senso centrale diventa la rappresentazione dell’immagine del migrante a volte stereotipata in fotografie divise fra il pietismo dolente e il disagio. L’artista cerca, al contrario, di andare oltre la rappresentazione fotografica del giornalismo per creare immagini di verità come «processo di condivisione e negoziazione».

Di più: alcuni artisti rifiutano la tradizionale «relazione gerarchica fra autore e spettatore» anche perché alcuni di loro sono migranti. L’arte, infatti, si è globalizzata e ultimamente è diventato sempre meno importante specificare il luogo di nascita e la nazione di un artista che per la maggior parte delle volte non lavora più nella sua terra di origine. Questo ha creato uno sfasamento fra territorialità e tempo e l’artista segue codici etici ed estetici «altri» rispetto al localismo geografico. Il suo ruolo, precisa Gioni, è cambiato dagli anni Cinquanta quando era il profeta di una nuova società; ora è diventato il testimone «costretto a contare i cadaveri sulle spiagge».

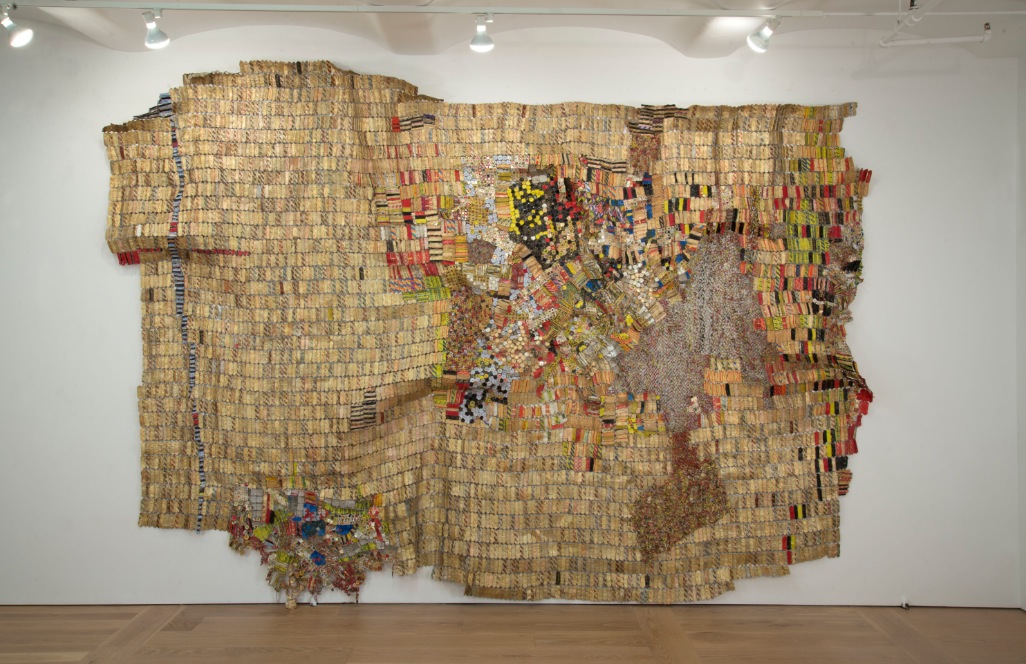

Adel Abdessemed – chi non ricorda il suo tragico Cristo crocifisso realizzato con del filo spinato – ci propone una grande barca inclinata piena di gonfi sacchi neri della spazzatura perché tutti i migranti sono pattume. El Anatsui espone la sua celebre nuova mappa del mondo fatta di rame e alluminio che ridisegna i contorni delle terre. Bouchra Khalili dispiega quattro film con altrettanti grandi mappe luminose attraversate da una mano che traccia la rotta da seguire per arrivare in Europa.

Dall’altra parte il Comitato 3 ottobre, fondato a Lampedusa nel 2014, espone in una lunga teca gli oggetti personali di 52 morti: fotografie in formato tessera, schede telefoniche, documenti… mentre Banu Cennetouğlu e Nihan Somay delle lunghissime liste che documentano i decessi di migranti sulle coste europee.

Il titolo della mostra è preso a prestito dal libro La terra inquieta di Édouard Glissant il quale scrive che le coste dei mari sono diventate «un ossario di amori» e il Mediterraneo per gli artisti, scrive sempre Gioni, «non è più la culla della civiltà e un intreccio di culture, ma un luogo di barbarie, un inferno liquido». Questo ci porta alla precarietà delle opere di Thomas Hirschhorn e al paradosso della globalizzazione che permette alle merci di viaggiare senza confini a differenza degli uomini.

Una mostra ondivaga, come altre realizzate da Gioni – che ha curato fra l’altro la Biennale di Venezia del 2013 con lo stesso approccio enciclopedico – che include tutto il possibile e inimmaginabile con criteri molto soggettivi e sempre simili. D’altronde molte delle opere esposte sono già state viste, anche se a dire il vero mai in un contesto così unitario come questo. Il che fa dell’esposizione un unicum da vedere nella sua globalità.

Durante il percorso potrete condividere l’azione della dissidente cubana Tania Bruguera e firmare il suo appello al Papa che recita: «Oggi che il modello dello stato-nazione non offre più alcun senso di appartenenza, chiediamo a uno Stato sorto come una nazione concettuale priva di confini, di accogliere coloro che sono in cerca di una casa» richiedendo che la cittadinanza della Città del Vaticano sia garantita agli immigrati.