Non tutti gli artisti sono ribelli. Non tutti i ribelli sono artisti. Non tutti sono famosi, e ricchi. Anzi, di alcuni artisti e ribelli si sente parlare poco. Uno di questi è Oleg Vorotnikov, fondatore del gruppo d’avanguardia Voina. Accusato in Russia di vandalismo e teppismo, su di lui è stato emesso un mandato di cattura internazionale. Vaga senza documenti per l’Europa con la moglie Natalia, laureata in filosofia, e i due figli. Né l’Italia né la Svizzera gli hanno dato asilo. Certo, direte voi, mica è arte quella roba lì: pornografa e guerriglia. Ma sono arte le stupidate Dada? Mettiamola così; per Dada sono passati 100 anni e ormai non danno più fastidio, Voina opera adesso e nessuno vuole mettersi contro Putin.

Ai Weiwei, al contrario, è di un’altra pasta. I suoi lavori sono mediamente conformi all’estetica internazionale e creati per essere esposti. Difficile dire come sia potuto succedere che in patria dall’altare — nel 2008 le autorità di Shanghai lo invitano a costruire uno studio a Malu Town, che in realtà sembra una reggia — sia caduto nella polvere — con la demolizione dello studio «costruito senza i necessari permessi» e l’arresto nel 2011 per evasione fiscale di FAKE Design, suo studio e sua agenzia di architettura fondata nel 2003 sotto la direzione della moglie Lu Qing. Per poi risalire nuovamente sull’altare in Occidente oggi. Rimane in carcere 81 giorni. Difficile dirlo perché la Cina è lontana, come si suol dire, e Ai Weiwei è un personaggio molto esuberante e attivo. Nella sua biografia si racconta che negli anni Ottanta viene accompagnato da un autista in limousine al Casinò grazie alla sua abilità nel blackjack e sicuramente molti lo ricordano nella grande fesseria virale del 2012 del cantante coreano Psy, Caonima, che tutti, come lui, ballano. Ogni cosa che fa Ai Weiwei però è di protesta contro la repressione cinese. Anche quelle più assurde.

Resta il fatto che nel 2011 la prestigiosa rivista «Art Review» lo nomina «l’artista più influente del mondo». Di sicuro ha un curriculum di tutto rispetto: nel 1999 partecipa alla Biennale di Venezia curata da Harald Szeemann; nel 2002 collabora con gli architetti svizzeri Herzog e de Meuron per il progetto dello stadio olimpico di Pechino; nel 2004 espone alla Kunsthalle di Berna; nel 2006 partecipa a Documenta 12 di Kassel; nel 2010 ricopre il pavimento della Turbine Hall della Tate Modern di Londra con 100 milioni di semi di girasole in porcellana; nel 2013 partecipa alla Biennale di Venezia curata da Massimiliano Gioni; l’anno successivo espone al Martin-Gropius-Bau di Berlino. In questi mesi espone a Palazzo Strozzi di Firenze.

Karen Smith nel catalogo scrive di lui come di un puro esteta. «Si tratta del raro talento per la bellezza, le proporzioni e le dimensioni, e la capacità di ottenere un impatto a volte sobrio, altre sbalorditivo». Per contro il curatore Arturo Galansino — nuovo direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi che ha preso il posto di James Bradburne ora alla Pinacoteca di Brera a Milano — scrive che l’opera di Ai Weiwei «ci parla qui di temi importanti in modo potente e diretto, utilizzando strumenti e linguaggi artistici a cavallo tra Oriente e Occidente».

L’esposizione inizia subito all’esterno dell’edificio (vedi foto). Sull’austera facciata rinascimentale l’artista ha collocato davanti alle bifore del primo piano altrettanti gommoni di salvataggio color rosso per ricordare tutti quei migranti che si spingono fino alle nostre latitudini affrontando le acque infide del mare. Nel cortile interno troviamo l’installazione Refraction formata dall’assemblaggio di cucine solari montate a forma di ala. Simbolo di libertà ma ancorata al suolo. Opera dedicata ai detenuti e presentata per la prima volta nel 2014 nell’isola di Alcatraz. Poi, all’interno del palazzo, una sessantina di lavori che incontrano il Surrealismo e la Pop Art, tenendo sempre presente il ready-made di Marcel Duchamp come nelle 950 biciclette assemblate una sopra l’altra a incastro nel primo caso o Andy Warhol nella carta da parati con il logo di Twitter, The animal that Looks like a Llama but is Actually an Alpaca, nel secondo.

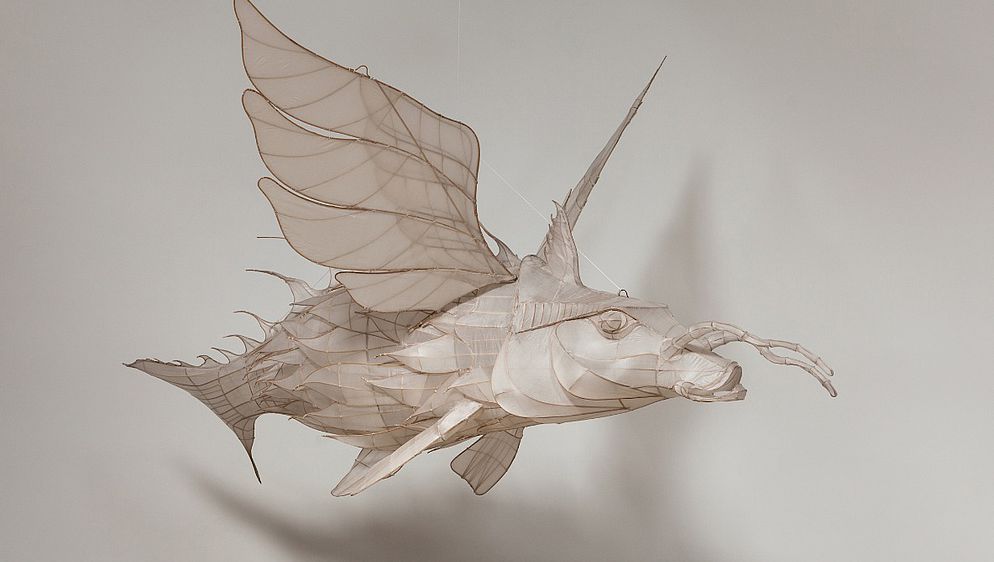

Quello che si nota subito scorrendo le sale è che Ai Weiwei ricorre a diversi tipi di tecniche e materiali: dal video alla fotografia, dalla scultura al mattoncini Lego. Questo gli permette una varietà espressiva mutevole e malleabile, frutto di una mente duttile e aperta. Iperrealista e irrealista, si potrebbe dire, perché ogni suo lavoro è come sembra e nel contempo ha una valenza e un significato diverso da ciò che è. Tutte le opere sono frutto di una collaborazione con artigiani specializzati che via via interpella per creare dei manufatti impeccabili. Come Feiyu, il pesce volante della serie mitologica, realizzato con bambù e seta o Table with Three Legs creato da maestri falegnami utilizzando un tavolo di legno della dinastia Qing.

L’artista indaga il sapere ancestrale dei suoi avi e lo trasporta in un’altra dimensione, sempre al limite dell’insofferenza e del gioco, fra meraviglia e canzonatura. Certo è anche iconoclasta quando distrugge con indifferenza e imperturbabilità un’urna cineraria della dinastia Han di duemila anni o sgraziatamente provocatorio quando, in Study of Perspective, con il dito medio alzato irride i monumenti storici mondiali come il Colosseo, la Casa Bianca o la Tour Eiffel.

Una bella mostra che si vede tutta in un fiato, che lascia pensare e sicuramente pone qualche interrogativo sull’arte, la politica e il suo uso disinvolto e intollerante che lo Stato e i regimi, ma non solo, utilizzano. In una sua lettera indirizzata al figlio esposta nel carcere di Reading nella mostra collettiva Inside terminata il 30 ottobre e scritta durante la detenzione non a caso, forse, sostiene di essere «stato rapito dallo Stato».

Per quest’occasione l’esposizione invade anche i sotterranei della Strozzina, zona da sempre dedicata all’arte contemporanea. Ma anche le Gallerie degli Uffizi e il secondo piano del mercato centrale in via dell’Ariento.