Fra tutti i movimenti culturali dell’età moderna forse il Romanticismo è quello più difficile da definire. La confusione nasce, in qualche modo, dalla sua fortuna: più di altre correnti, è stato infatti assunto a concetto della vita quotidiana, con tutti i fraintendimenti che questo passaggio può comportare.

Partiamo dal significato più diffuso del termine: romantico è colui che vive nelle suggestioni dell’amore, si compiace della propria malinconia e interpreta in base ai propri sentimenti la realtà che lo circonda.

Ma da dove arriva questa concezione comune, che a tratti sfiora lo spregiativo e spesso si accompagna al melenso? A guardar bene si tratta della semplificazione di un complesso di esperienze culturali, che non ha in sé nulla di scontato o di banale.

Il primo elemento che ci viene in aiuto è l’etimologia del termine Romanticismo, derivato dall’inglese «romance», che designa qualcosa di irreale, pittoresco e – per estensione – il sentimento che ne deriva. In particolare, la parola, a un certo punto, viene usata per riferirsi all’ambiente naturale, alle sue meraviglie e alle sensazioni che ne possono scaturire. Dalla seconda metà del Settecento, questo concetto comincia a viaggiare di pari passo con i moti che, in tutta Europa, porteranno a una presa di coscienza delle varie identità nazionali, del genius loci, spesso appiattito dalla dominazione straniera. Ma è sul concetto di «sublime» che serve soffermarsi per capire cosa inseguissero veramente letterati, pittori e scrittori, non solo europei, per alcuni decenni, sino a metà Ottocento. Sublime nell’arte è ciò che riesce a comunicare la potenza incontenibile della natura, spaventosa quanto irresistibile. Artefice e spettatore prendono coscienza di sé di fronte alla meraviglia ammirata e rappresentata, al contempo creatrice e distruttrice.

Fra le dita abbiamo quindi concetti assai complicati che mal sembrano coniugarsi con le romanticherie degli innamorati. Ma in effetti è forse, come sempre, solo una questione di livelli di lettura.

La mostra Romanticismo – presso le Gallerie d’Italia e il Museo Poldi Pezzoli di Milano – tenta di fare chiarezza su quello che fu il Romanticismo, nella sua accezione storica. Resterà quindi deluso il visitatore che cerchi solo immagini di amanti innamorati, ma grande soddisfazione avrà invece chi voglia capire meglio il tentativo dell’arte di afferrare la realtà naturale, in tutte le sue manifestazioni, dalle tempestose vedute alpine ai concitati moti dell’animo.

La mostra è una panoramica esauriente della produzione artistica italiana nella prima metà dell’Ottocento, con molti affondi nelle analoghe esperienze straniere, dalla Germania all’Inghilterra, dalla Russia alla Francia. È allestita nelle splendide sale di quella che già fu la sede della Banca Commerciale Italiana, nel salone principale e nelle salette radiali, originariamente progettate per ospitare gli sportelli bancari.

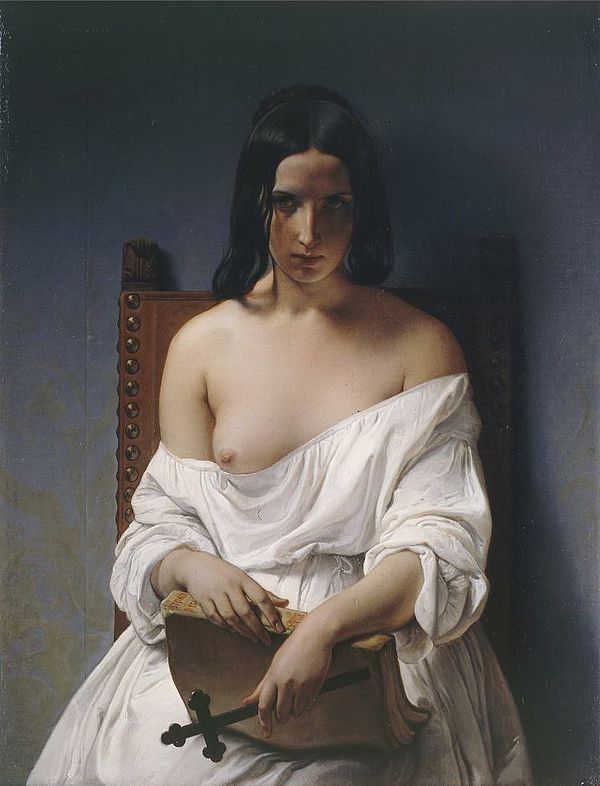

La produzione di Francesco Hayez (1791-1882), emblema del «romantico a Milano», ha sicuramente il ruolo di protagonista, soprattutto con la sua Meditazione. La parte più nutrita è però quella dedicata alle vedute naturali, nelle loro innumerevoli declinazioni, dall’emblematico Caspar David Friedrich alle notturne scene di un sabba nella foresta. Anche i soggetti letterari furono frequente occasione d’ispirazione per i pittori romantici: qui nella mostra di Milano i soggetti tratti dai Promessi sposi prevalgono, ma non mancano neppure raffigurazioni dalle tragedie di Shakespeare. Un ruolo interessante è anche quello delle opere di scultura, tanto che il visitatore ticinese resterà sorpreso nel ritrovare in posizione d’onore, in prestito da Lugano, lo Spartaco di Vincenzo Vela che solitamente accoglie i visitatori di Palazzo Civico.

Per chi invece fosse in cerca di smancerie, il celebre Bacio di Hayez è sempre visibile alla vicina Pinacoteca di Brera.