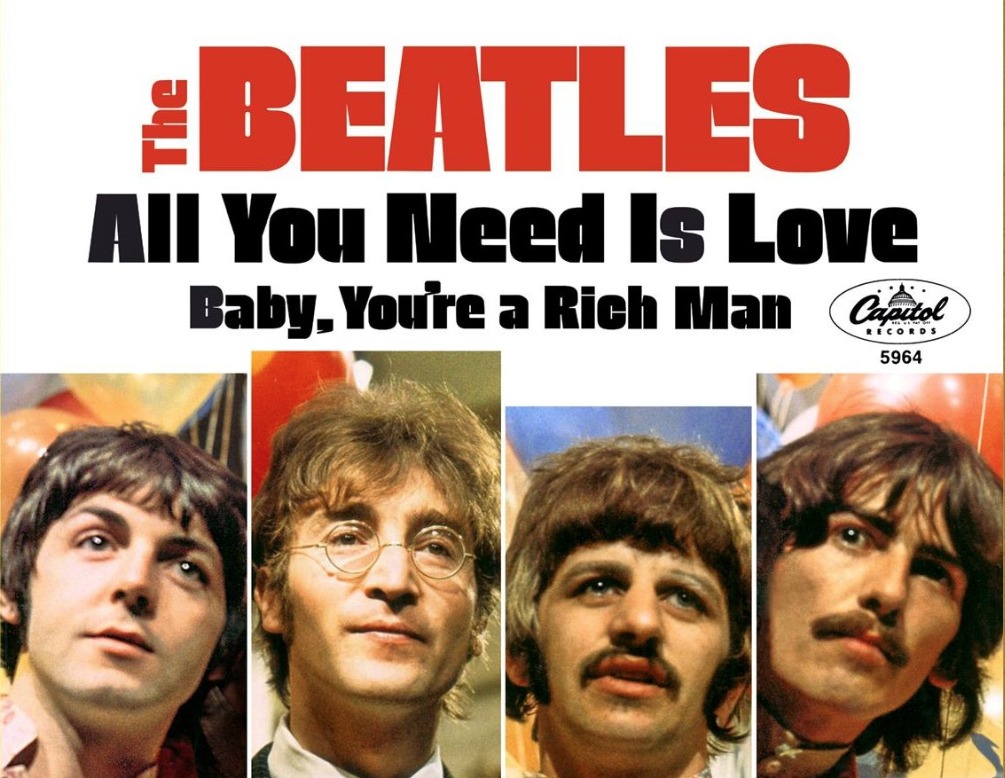

Già presente nell’epica omerica (si pensi ad es. agli amori di Paride ed Elena nel III libro dell’Iliade o agli amori divini di Ares e Afrodite nell’ottavo dell’Odissea), l’amore assurge al ruolo di protagonista solo con la poesia lirica, di cui Mimnermo di Colofone (VII sec. a.C.) era considerato il fondatore. Non a caso, più di seicento anni più tardi il poeta latino Properzio, i cui versi d’amore furono definiti ignes («fiamme, vampe») per la loro passionalità dal contemporaneo Ovidio (Tristia, IV, 10, 45), contrapponendo la poesia erotica, da lui praticata, alla poesia epica proclama: «In amore il verso di Mimnermo vale più di Omero: / poesie soavi esige Amore mansueto» (Elegie, I, 9, 10-11). Un’analoga contrapposizione tra amore da un lato e guerra dall’altro sarà proclamata, negli anni Sessanta del XX secolo, dagli hippies e in generale dai movimenti pacifisti: si pensi al motto «fate l’amore, non la guerra». Erano gli anni in cui i Beatles cantavano All you need is love e – si parva licet componere magnis – in Italia i Giganti esortavano: «mettete dei fiori nei vostri cannoni» (Proposta, 1967).

A partire dai lirici greci d’età arcaica si sviluppa una duplice caratterizzazione dell’amore: da un lato esso appare come dolce e attraente, come un irrinunciabile ingrediente della vita: Che vita è mai, che gioia senza l’aurea Afrodite?» si chiede Mimnermo (fr. 1 Diehl, 1); dall’altro la costatazione della sua ineluttabile potenza e delle pene che esso suscita (la locuzione «pene d’amore», che a noi ricorda un’opera di Shakespeare, è anche il titolo – Erotikà pathémata – di una silloge di amori sventurati, raccontati in prosa da Partenio di Nicea) ha fatto sì che esso venisse descritto come crudele e ingiusto. Questa antinomia ha trovato una mirabile sintesi nell’aggettivo composto «dolceamaro» che la poetessa Saffo (fr. 130 Page, 2) attribuisce all’amore. Una metafora «gustativa» di grande vitalità, che sopravvive anche nella canzone d’autore napoletana, dove un innamorato così si rivolge alla donna amata: «cu’ ’ste mosse, ohi Briggida, / tazza ’e cafè parite: / sotto tenete ’o zucchero, / ’n coppa amara site» («Con queste mosse, Brigida, sembrate una tazza di caffè: sotto serbate lo zucchero, sulla superficie siete amara»). Sulla stessa lunghezza d’onda, nella cavatina della Traviata Violetta definisce l’amore «croce e delizia al cor» (F. M. Piave, La Traviata, atto I, scena V).

Hanno maggiormente insistito sui patimenti provocati dall’amore quegli autori che, per formazione filosofica, erano portati a scorgervi una fonte di turbamento, in grado di compromettere l’equilibrio psichico e perciò spesso causa di rovina: questa concezione ha trovato espressione paradigmatica nel IV libro dell’Eneide (Didone sedotta e abbandonata da Enea) ad opera di un poeta profondamente imbevuto di epicureismo come Virgilio. Per converso, è curioso constatare come a un autore programmaticamente epicureo come Lucrezio si debba, nel proemio del suo poema Sulla natura, l’esaltazione dell’amore come forza generatrice e rinnovatrice del cosmo, come «palpito dell’universo» (per tornare alla cavatina di Violetta). Non incombevano ancora, a quei tempi, le minacce di una catastrofe ecologica e/o nucleare.