Alla domanda «Andrej, e la morte? Ti fa paura?», Tarkovskij, nel documentario-intervista Un poeta nel cinema, rispondeva: «Per me la morte non esiste». Tale affermazione, riferita con una sorta di innaturale pacatezza, sembra sposarsi perfettamente coi versi del padre del regista, il poeta Arsenj Tarkovskij: «Non mi servono cifre: io ero e sono e sarò, / la vita è miracolo dei miracoli e sui ginocchi del miracolo / solo come un orfano io porrò me stesso».

Se è vero, come scrisse un altro grande poeta russo, che tutti siamo destinati a rivivere il destino dei nostri genitori, allora il caso del binomio Tarkosvkij padre e Tarkovskij figlio è certo esemplare. E a questa oscura corrispondenza il regista dedicò uno dei suoi lavori più belli: Lo specchio (1976). Fra le opere di Andrej Tarkovskij (Zavraž’e, 1933 – Parigi, 1986) non ce n’è un’altra che sia tanto autobiografica e intima. Pellicola oscura, carica di visioni, sogni e suggestioni, Lo specchio rappresenta certo un caso a sé nella storia del cinema: «Lo specchio», scriveva Tarkovskij nei suoi diari, «è un film religioso. Naturalmente, quindi, incomprensibile per la massa, abituata al cinema da quattro soldi e incapace di leggere libri, di ascoltare musica, di osservare un dipinto...».

Di fatto, ancora oggi, lo spettatore che, di fronte alla produzione del regista, volesse impuntarsi su un mero desiderio di piana comprensione, davanti a questo film dovrebbe, per forza di cose, rivedere le sue posizioni o rinunciare alla visione. Per entrare in quell’universo sottile, fatto di rumori, ombre e luci che risalgono dal fondo, è bene, credo, tenere a mente quanto sosteneva Tarkosvkij riguardo alla propria infanzia e al suo rapporto con l’arte: «il mio carattere somigliava più a quello di una pianta: non pensavo molto, piuttosto sentivo, percepivo». Le molte trame de Lo specchio sono quindi legate dal filo dell’intuizione, più che da quello del ragionamento; e la lingua che il regista impone è in tutto simile a quella dei sogni, piuttosto che a quella della veglia.

Da principio, il film si sarebbe dovuto chiamare Bianco, bianco giorno...; titolo che avrebbe dichiaratamente rimandato a un’altra bellissima poesia del padre: «Sta una pietra presso il gelsomino. / Un tesoro c’è sotto la pietra. / Mio padre è sul sentiero. / È una bianca bianca giornata. / (...) Non sono mai stato / più felice di allora. // Là non si può ritornare / e neppure raccontare / com’era stracolmo di beatitudine / quel giardino di paradiso». Successivamente, Tarkosvkij fece altre ipotesi senza che nessuna di queste lo soddisfacesse appieno: Il ruscello pazzo, Martirologio, Redenzione, Confessione, Perché resti in disparte? Infine, si decise per Lo specchio in virtù delle sue molteplici risonanze poetiche e simboliche.

Il film è strutturato su due eventi speculari, lontani nel tempo, che segnarono profondamente la vita del regista: l’abbandono della famiglia da parte del padre-poeta e la rottura con la prima moglie. Attorno a questo parallelismo si articola una serie di ricordi legati, soprattutto, all’amatissima madre, ai luoghi dell’infanzia e, al contempo, a uno scenario che appare come soverchiato dal fragore degli accadimenti storici e dall’ombra del potere – non va dimenticato che Tarkosvkij ebbe enormi difficoltà a realizzare le sue opere e che, per il suo Andrej Rubliov (1966), venne accusato di «misticismo». Le sequenze oniriche, così come le scene che riproducono le memorie («non c’è neppure un episodio inventato, tutto è vero», affermava il regista), sovente sono accompagnate dai bellissimi versi del padre e, a più riprese, si vedono balenare quei segni tipici, caratteristici, del suo cinema: l’acqua, il divampare di un incendio, le bestiole, le opere d’arte...

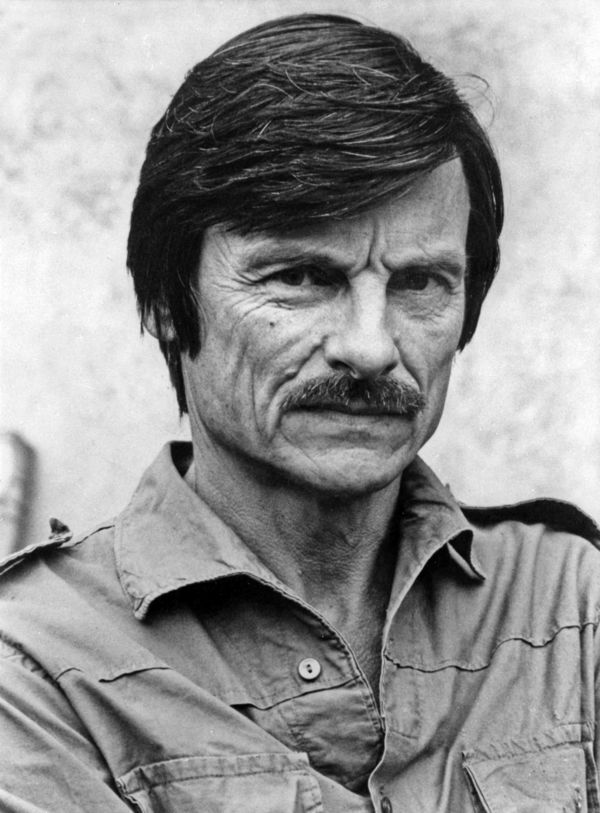

Per sottolineare maggiormente il rapporto fra la vita del padre e la propria, Tarkovskij scelse di far interpretare i ruoli della madre e di sua moglie Natalja alla medesima attrice: Margarita Terekhova (un poco come, successivamente, fece Buñuel – ma alla rovescia – in Quell’oscuro oggetto del desiderio con effetti e intenzioni decisamente differenti). In questo senso, la figura materna è assolutamente centrale nell’opera – quasi che questa rappresentasse il cuore di ogni indissolubile mistero umano e artistico: «in quel momento improvvisamente sentii una grande tranquillità», leggiamo nelle ultime pagine del racconto-sceneggiatura Bianco, bianco giorno..., che fu poi alla base delle riprese de Lo specchio, «e capii con assoluta chiarezza che la Madre è immortale».

A chi volesse approfondire l’opera e la celebre figura di Andrej Tarkovskij si consiglia, naturalmente, oltre alla visione dei suoi altri sei lungometraggi (L’infanzia di Ivan, Andrej Rubliov, Solaris, Stalker, Nostalghia e Sacrificio), la lettura dei bellissimi Diari – Martirologio (Edizioni la Meridiana, 2002), dei Racconti cinematografici (Garzanti, 1994) e dei saggi riuniti in Scolpire il tempo (Ist. Internazionale Tarkovskij, 2015). Purtroppo invece, ad oggi, ancora non esiste una buona versione in lingua italiana delle opere complete del padre Arsenij – in attesa di una nuova, felice iniziativa editoriale, a quelli che bazzicano le bancarelle e i negozi dell’usato si segnalano l’ormai introvabile Poesie scelte (Libri Scheiwiller, 1989) e il non meno raro Poesie e racconti (Edizioni Tracce, 1996).